その日もアナグマの子は、木漏れ日射す森をとぼとぼと歩いていた。太陽が昇り、他のアナグマの仲間たちが皆寝静まる昼なかにこうしていれば、誰にも会うことはなく、けなされることも傷つけられることもないのだと、アナグマの子が気づいたのはここ最近のことである。

今日も学校でたくさん失敗をして、皆にからかわれた。木登りは幹の途中でひっくり返って落ちてしまうし、駆けっこは仲間たちの誰よりも遅く、狩りではトカゲや虫を捕まえることができずに今日も木の実ときのこばかり食べ、歌も上手に歌えなかった。

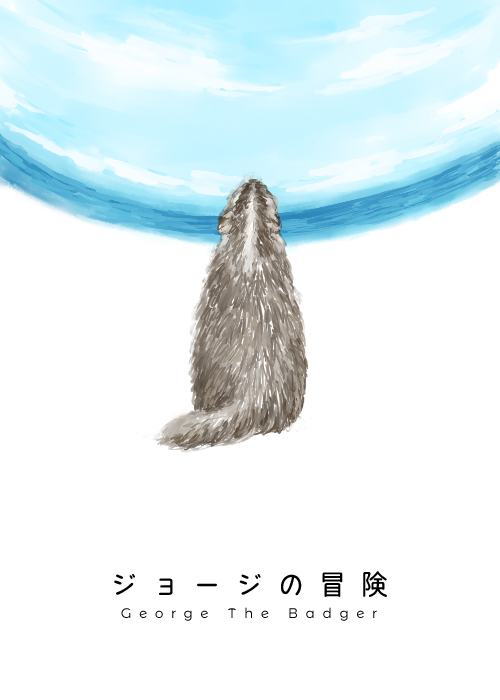

見上げれば、さざめく木の葉の向こうに青い空と白い雲が見える。少し前までは、空にはたくさんの光の粒しかないのだと、そしてそれもしばしば見えずただ真っ黒なばかりなのだとアナグマの子は思っていた。

どこかで鳥たちが鳴いている美しい声を聞きながら、空を見上げるアナグマの子はほうと一つため息をつく。

「僕、本当は鳥に生まれたならよかった。そうしたらきれいな歌が歌えたのに」

トトトッと軽やかな音がして、アナグマの子のすぐ近くの木を小さなリスが登っていく。

「リスだったなら木をどこまでも登っていけたし」

森の終わりの向こうにある草原では、ポニーやシカたちが楽しげに駆け回っている。

「シカになれたらあんな風に楽しくそこらを駆けていけたのに」

アナグマの子は、自分の短い前足の先にある少しだけ伸びた爪を見て、また、ほうとため息をつく。

「こんなのあったって……」

ぽそりと呟いた言葉が草むらに落ちて転がったとき、アナグマの子の小さな耳にささやかな草を踏む音が聞こえた。顔を上げると、森の終わりのところに一人の人間の子が立っている。以前、森に住む魔法使いに見せてもらった本に載っていた、麦の穂の写真のようなきらきらした髪に、空の青とも少し違うその瞳の青い色。頬は秋に実るアナグマの子の好きな果実のような赤をして、その人間の子はぱちくりと大きな目を丸くしてこちらを見ていた。

「アナグマ……?」

小鳥のような美しい声がアナグマの子の下に届く。

――仲間のアナグマたちならもうとっくに遁走しているような状況でも、そのアナグマの子は少しばかり抜けていて、ぽけっとしているのだった。

「夜行性じゃなかったの……?」

小さな人間の子の口から発せられた言葉はアナグマの子には難しい。人間の子はその場にしゃがみ込むと、曲げた脚でじりじりとアナグマの子のいるほうへにじり寄り、森のなかに入ってきた。光が遮られて影が射したというのに、彼の麦色の髪の毛はそれ自体が光を放っているかのように淡く輝いている。

「おいで。怖くない。おいで……」

ちゅ、とその赤い唇が音を出す。小さな手が差し伸べられるので、アナグマの子は誘われるまま人間の子のほうへ向かった。

自分のほうへ伸ばされる、どこかしょっぱくそれでいて爽やかな不思議なにおいのする白くほっそりとした指先に鼻を寄せると、人間の子は、わあ、ときらめくような声で感嘆した。

その手にあごの下を撫でられ、アナグマの子はむず痒い気持ちになる。人間の子の手はとても優しく、やわらかだった。目を細めてされるがままにしていると、人間の子はもう一方の手でアナグマの子の首筋をくすぐった。アナグマの子は思わず、

「くすぐったいよ」

と言ったが、人間の子にはそれは動物の鳴き声にしか聞こえなかった。

「ふふふ」

すっかりその場に腰を下ろした人間の子はおかしそうに笑う。

「俺はピーター。君の名前は?」

「名前って何?」

「今のが名前かな?」

がおがお、と人間の子――ピーターはアナグマの子の鳴き声をまねてみせる。アナグマの子が目を丸くして首をかしげたのを見て、ピーターはまたしても、わあ、と言った。

「今、君、首をかしげた。俺の言うことがわかるの?」

「うん、わかるよ」

「そうなんだ!」

話は通じているが、通じていない。ピーターは嬉しげに笑って、アナグマの子を抱き寄せた。

「君の名前は、そうだな。ジョージはどう? 俺の住む街を有名にした人の名前」

「ジョージ?」

「ジョージ」

ピーターはアナグマの子の顔を覗き込んで、すごい、とささやいた。

「君の目、青い。海の色みたい。本に書いてなかった」

「海って何?」

その言葉をアナグマの子は知らなかったが、アナグマの子はその目を覗き込むピーターの瞳の中に、高い空と、そしてその空の色が映る水辺を見た。アナグマの子を撫でるピーターの手はいつまでも優しく、アナグマの子はいっそうピーターの小さな胸にすり寄る。鼻先を包むしょっぱくて爽やかなにおいが気持ちよく、そしてピーターの体温はあたたかかった。魔法使い以外の存在から抱きしめられたのはいつぶりだろう。魔法使いは悲しくて体が冷たい存在だ。アナグマの子はそれでも魔法使いが好きだったけれど、ピーターの体のあたたかさは、滅多にない褒められたときの喜びと胸の高鳴りによく似ていた。

首筋に鼻先を押しつけると、ピーターもまたアナグマの子の体をぎゅうっと抱きしめる。

「……君ってあったかいな」

「うん。君もね、ピーター」

「……帰りたくない」

苦しげに呟かれた言葉に、アナグマの子は身じろぎする。

「ずっとここにいたいよ」

美しい声は切ない響きでアナグマの子を包み込んだ。アナグマの子は自分からもピーターを抱きしめようとして、前足を伸ばした。

「わっ!」

不意にピーターがびくりと肩を震わせて、アナグマの子を離した。そうされたアナグマの子も驚いて飛びのいてしまう。二人の間に距離が開いた。

「ご、ごめん! 違うんだ! 爪にびっくりして……」

アナグマの子は自身の前足を見た。少しだけ伸びた爪。差し出されたピーターの指先にはなかったもの。

――傷つけた!

アナグマの子ははっとなってその場から走って逃げた。待って! と叫ぶピーターの声に振り返りながら、アナグマの子は急いで手近な木の枝に登る。ピーターが走って追いかけてきて、木の下で何度も、ごめん、と言った。

「怖くない、平気だよ。だから下りてきて、ジョージ。ごめん……」

悲しげに細められるピーターの青い瞳にアナグマの子は胸がきゅうっと締め付けられる。アナグマの子はそろり、そろりと木の枝から下りようとして、うっかり足を滑らせた。

「ひゃあ!」

「うわっと!」

アナグマの子は、すとんとピーターの伸ばされた腕のなかに落ちた。目を白黒させるアナグマの子を、ピーターは心配そうな表情で見つめている。落っこちたアナグマの子よりも、ピーターのほうがよほど不安げだった。

「受け止めてくれてありがとう」

アナグマの子が言うと、ピーターはぱちりと瞬いて、それからにこりと微笑んだ。

その笑顔がとてもきれいで、アナグマの子は小さな胸をばくばくさせる。なんだろう、この感じ。ピーターは体だけじゃなくて、笑顔も全部あったかい。

「ピーター!」

そこへ、ピーターの声のような美しい、しかしもう少しまろやかな声が風に乗って届いた。ピーターはアナグマの子へ向けていた目線を上げ、森の終わりのほうを向いた。

「母さん!」

「ピーター、一人で森へ入ったら危ないよ」

「……ごめんなさい」

悄然とした様子のピーターの胸に、アナグマの子は頬を寄せる。ピーターの視線が俯いたのを見た美しい声の主は、どうしたの? と穏やかな声音で尋ね、ピーターの腕のなかを覗き込んだ。

「まあ、アナグマ?」

「……うん」

「公園の生き物に触っちゃだめよ」

「こいつが寄ってきてくれたんだよ」

「それでもだめ。離してあげて」

美しい声の主は言う。アナグマの子は、離さないで、と思った。僕のことを君から離さないで、ピーター。

ピーターはじっと俯いてアナグマの子の鼻先を見ていたが、やがてしゃがみ込むとそっとアナグマの子を木の根元に下ろした。アナグマの子の願いは届かなかった。

「さあ、行くわよ。お父さんとお兄ちゃんも探してたんだから」

「…………」

美しい声の主に手を引かれて、ピーターは一歩、一歩、アナグマの子から離れていく。

「行かないで」

アナグマの子は叫んだ。走ってピーターの傍に駆け寄りたかったのに、なぜか足が地面にくっついて動かなかった。

「行かないで、ピーター!」

「…………ジョージ」

小さな手がアナグマの子のほうへ伸ばされて、そっと左右に振られる。

「バイ、ジョージ」

「行かないで!」

どうして僕の足、動いてくれないの!

――麦色の髪の毛が見えなくなるまでアナグマの子はわんわん泣いて騒いでいたけれど、やがて木陰から現れた黒いケープの男にそっと体を抱え上げられて、今度はその胸に縋って泣いた。

「アナグマの子、どうして泣いているんだ」

低く寂のある声で男は言う。魔法使いさん、アナグマの子の喉は引きつれたような叫びをあげる。

「ピーターが行っちゃった!」

「ピーターとは?」

「麦色の人間の子」

「人間の子は森にはいられないんだ」

魔法使いの冷たい手がアナグマの子の背中をそっとさする。

「泣かないで、アナグマの子」

「僕はジョージだ」

ぴたりと魔法使いの手が止まる。彼はアナグマの子の顔を覗き込み、その薄い青の瞳を眇めた。

「ジョージ?」

「ピーターが僕のことそう呼んだ」

魔法使いは嬉しそうに微笑んで、ジョージ、と穏やかな声で言う。

「兵士の守り人、心優しい殉教の徒よ。さあもう巣に帰って休むんだ。夜にはまた学校があるだろう」

「学校なんか行きたくない」

背中を撫でる指先の震えで、魔法使いが小さく笑ったのがアナグマの子にも伝わる。行きたくないなら行かなくていい、と魔法使いは言った。アナグマの子は思う。だけど、ピーターは帰ってしまった。

その日からアナグマの子――ジョージはすっかりふさぎ込んでしまった。木登りをすれば根っこのところでつんのめって幹にぶつかり、駆けっこをすれば何もないところで転んでしまい、木の実やきのこはあんまり喉を通らないし、歌ではなくため息ばかりがこぼれる。いつもはジョージをからかう仲間たちも普段とは違うその様子にいよいよ心配になってしまって、ジョージの巣穴には頻繁に仲間たちが様子を見に来たり、トカゲや虫を差し入れてくれたりするようになった。それでもジョージは元気にならなかった。

魔法使いが気遣って、森の奥にある彼の住まいに幾度もジョージを招いてくれた。魔法使いが淹れる紅茶は彼の体温と違ってあたたかく優しい甘さを持っていたが、それをもってしてもジョージの気持ちは晴れない。

「ピーターに会いたい」

腹の底から発せられた声に、ジョージの心はピーターが持って帰ってしまったのだと魔法使いは悟る。心が体と共にない生き物は、生きていても死んでいないだけの存在だ。魔法使いはジョージのことをとても大切に思っていたから、ジョージがそんな空っぽの存在になってしまうのは厭だった。

「僕、人間の子だったらよかった。そうしたらピーターとずっと一緒にいられたのに」

悲しくて悲しくてそう嘆くジョージを気の毒そうに見つめていた魔法使いは、やがてジョージにも聞こえないような小さなため息をこぼした。

魔法使いはそっとジョージを膝の上に乗せ、優しくその背をさすりながら、低い声で、

「君の願いを叶えてやろう」

と言った。驚いてぱっと顔を上げるジョージに、その薄青の目を細め口角を上げて微笑んでやると、ジョージは、ほんとに、と後ろ足で立ち上がって魔法使いの胸に抱きついた。

「本当にだ」

「嬉しい。ありがとう、魔法使いさん! でも、どうやって?」

ピーターをここへもう一度連れて来てくれるのだろうか、とジョージは考えたが、そうじゃないよ、と言われて首を捻る。魔法使いはそっと指先でジョージの頬を撫ぜ、ちょんと鼻面をつついた。

「君を人間の子にしてやる。そうしたら森を出て、一緒にピーターを探しに行こう」

「人間の子に! 僕が?」

「ああ、そうだ」

「魔法使いさんもついてきてくれるの」

「もちろん」

嬉しい、と満開になるジョージの笑顔は久しく目にしていなかったもので、魔法使いの冷たい心はほこほことあたたまる。

その小さな体を顔のあたりまで持ち上げた魔法使いはジョージと目を合わせて、一つ約束してくれ、と言った。

「ピーターは人間の子だ。アナグマの子には理解し得ないところがきっとあるし、それで悲しい思いをしてしまうかもしれない。そんなときは我慢しないですぐに森へ戻ってこよう。そうしてピーターのことは忘れるんだ。君には幸せになる権利がある」

「幸せ……? になる権利? って何?」

難しい言葉はジョージにはまだわからない。魔法使いは小さく微笑んで、この世界にある当たり前のことをそう言うんだ、と答えた。

そうして魔法使いはジョージを床に下ろし、自身も膝をついて、ジョージの顔の前に手をかざす。ジョージは目をぱちぱちさせて、ごくりと唾を飲んだ。

「目を閉じるんだ」

「う、うん」

「君の心臓の音を聞いて」

「心臓って何?」

「君の中心でどくどく脈打っているもののことだ。その血の流れを感じて」

目を閉じたジョージは、自分の体の中心に意識を集中させた。何も見えない。真っ暗だ。でも魔法使いの手がそこにあるのがわかる。いつも冷たいのに、どうしてかあたたかさを感じる。ああ、真っ暗だと思っていたのに光の粒が見える。そこにピーターが見える。麦色の人間の子が笑っている。

「おいで、怖くない」

「大丈夫だ」

ピーターの声と魔法使いの声が交差して、ジョージはいっそう強く目を閉じた。心臓がどきどきしている。それが動いているのがわかる。僕の心臓、動いてる! ジョージは叫びそうになって、しかし次の瞬間、耳許で鳴ったバチンという大きな音に驚いて、気を失った。

目が覚めたとき、ジョージの視界は自分を覗き込んでいる魔法使いの穏やかな表情でいっぱいだった。

「目が覚めたな。君はもうすっかり人間の子だ」

「ほんと!?」

飛び起きようとして頭がくらくらし、ジョージはまた仰向けにひっくり返る。くすくすとおかしそうに笑う魔法使いに呼応してジョージの頭が乗っている枕が揺れたので、ジョージはそれが魔法使いの足なのだと気づいた。

「前足を見てごらん」

そう言われて前足を持ち上げると、そこにはあの日ピーターが差し伸べたような五本の指がある。わあ、とジョージは感嘆し、両手を交互に見た。

「すごい、すごい! ピーターと魔法使いさんとおんなじ!」

「そうだな。俺のと合わせてごらん」

魔法使いが差し出す左手にジョージは自身の右手を合わせる。魔法使いの手はジョージより一回りも二回りも大きくて、ジョージは嘆息した。

「僕もこのくらい大きくなる?」

「なるよ。もう少し時間はかかるけれど」

「楽しみだな」

ピーターをぎゅってできるくらい大きくなれるかな、夢見がちにジョージはそう呟いて目を細める。その面を見つめて、魔法使いもまた微笑んだ。

「なれるよ、ジョージ」

◇

「ジョージという人が有名にした街か」

明るい茶色のダッフルコートを着たジョージと濃緑のモッズコートを着た魔法使いは、並んでブロックンハースト駅の入り口脇に立ち、駅で手に入れた観光案内の路線図を覗き込みながら一様に小首をかしげている。

「イギリスにはたくさんのジョージという人がいる。聖人も王様も庶民も皆ジョージだった。キングスクロスという駅も元はジョージに通ずる」

「どれ?」

「ここには載っていないな」

いつか行ってみよう、と魔法使いはジョージの肩を叩く。ジョージは頷き、再び路線図に目を落とした。魔法使いも同じようにする。

「きっと街を有名にするくらいなのだから聖人か王様のジョージだろう。でも、ロンドンやエディンバラは有名にしてもらわなくても有名だからな……」

いよいよ駅の入り口脇にしゃがみ込んだ二人は揃って唸る。サウス・ウェスタン鉄道の本線を矯めつ眇めつしていた魔法使いは、その南端に目を止めた。

「ここにしようか。南の果て」

「なんて読むの?」

「ウェイマスだ」

「ここもジョージが?」

「休暇を過ごしたところだよ」

いいね、とジョージは嬉しそうに頷いて、肩から提げた大きな布鞄にいそいそと地図をしまう。魔法使いに作ってもらった濃紺の布鞄は、これから行く先々でジョージが手に入れるたくさんのものを入れるためのものだ。実は魔法で見た目よりももっとたくさん中身が入るようになっている。

魔法使いのポケットマネーで、ブロックンハースト駅からウェイマス駅までの切符を購入し、改札を通る。ジョージには見るもの全てが新鮮で、きょろきょろしながら歩みが疎かになるその小さな手を魔法使いはそっと取った。森から出てその目に映るたくさんのものにジョージはいちいち声をあげたり飛び上がったりする。舗装された道路、道を行く自動車、たくさんの観光客たちや、小ぢんまりとした駅舎。

十分ほど待てばホームに電車が滑り込んできて、ジョージはまた、うわあ、と歓声をあげた。機械の箱が目の前にゆっくり停まり、まさにジョージの目の前でその扉が開く。

「さあ、お乗り」

魔法使いが促すと、ジョージは唇をきゅっと結んで恐る恐る電車に乗り込んだ。ぴょんと両足を乗せた車内は、冬の前だから暖房が効いてあたたかい。ジョージはくるりと首を大きく回して車内を全体見回した。魔法使いがその小さな背を両手で軽く押しながらジョージを歩ませる。

通路を挟んで左右に二席ずつ並ぶ四列のシートを見て、魔法使いは進行方向左手の窓側の席にジョージを坐らせた。すぐにジョージは窓にぴたりとはりつく。

「この板は何?」

「窓ガラスだよ」

「写真?」

「透明な板なんだ。向こうの景色が透けて見えているんだよ」

水みたいだね、ジョージの声は嬉しげに弾む。魔法使いもにこりと微笑んだ。

やがて電車はゆっくり走り出す。ジョージは全身をふくらませるみたいにして歓声をあげた。魔法使いは慌てて彼を制する。

「静かに、ジョージ。他の客もいる。こういうところでは静かに振る舞うんだ」

「ごめんなさい、魔法使いさん」

はっとしてジョージは縮こまるが、魔法使いの耳許に小さな手で覆った唇を寄せ、だけど勝手に走り出した、と興奮気味に伝えた。魔法使いは、まるで彼が初めてジョージに魔法を見せたときのように得意げに口許を笑ませる。

「勝手にじゃない。人間の子が操作しているんだ」

「すごいんだね!」

ジョージはそうして再び窓の向こうを食い入るように見つめた。流れていく景色を首を左右に振りながら追いかける。魔法使いはその小さな後頭部を見つめた。

クライスト・チャーチ駅を過ぎた辺りで、魔法使いはジョージに声をかけた。

「ジョージ、人間の子の世の中にはたくさんの魅力的なものが満ちている」

ジョージは振り返り、大きく頷く。魔法使いもまた首肯する。

「君はピーターに会って、それからどうする?」

「ずっと一緒にいたい」

「なるほど」

魔法使いはそっとジョージの頬に触れる。ひんやりとしたその体温は興奮でほこほこあたたまるジョージの顔に優しく溶ける。

「けれど、ピーターしか知らない君と違って、ピーターは君以外にもたくさんの人や動物たちを知っている。森と川と草原しか知らない君と違って、ピーターは閑静な街や賑やかな都会や、それよりもっと賑やかで色鮮やかな世界を知っている」

親指が、ゆっくりとジョージの目許をさする。

「誰もがずっと一緒にはいられない」

「…………」

「とても悲しいことだが」

「……そんなの厭だ」

わかるよ、と魔法使いは口にする。ジョージが噛みしめる唇をそっとなぞるその指先は冷たい。ジョージはぽろぽろと涙をこぼす――悲しい魔法使いの体温がそうさせるのではなかった。だってジョージは魔法使いの言うことが間違っていないことを知っているのだ。

「どうしてそんなこと言うの」

「…………すまない」

謝罪を述べる魔法使いに、ジョージはぷるぷると首を振る。それから、彼の腕にぎゅうっと抱きついた。

「僕平気。ピーターのこと好きだから。ピーターが僕のことどうでもよくても。だからもう言わないでね」

「……わかった」

こくりと頷いた魔法使いはそのままジョージの頭のてっぺんに唇を寄せ、軽くキスをする。魔法使いがいつもする、ジョージを勇気づけるための魔法だった。

ブロックンハースト駅から一時間と約二十分、電車はサウス・ウェスタン鉄道本線の南端、ウェイマス駅に到着する。車内の揺れにうつらうつらとしていたジョージは、魔法使いが自身を抱き上げる振動で眠そうに瞼をあげた。

「着いたぞ、ジョージ」

「んー……」

「ピーターを探すんじゃないのか?」

「……探す!」

がばっと顔を上げたジョージは、魔法使いを急かして地面に下りると、ぴゅうと風のように走り出した。待て、と慌てて魔法使いもその後を追い、ジョージが改札にぶつかったところで捕まえる。そうして駅の改札を抜けた二人は駅舎の外に出、目の前に広がるウェイマスの街を見た。円形の駅前広場にはまばらに車が停まっており、昼前だからか人通りはさほど多くない。ジョージはきょろきょろと周囲を見回し、すん、と鼻を鳴らすと駅から向かって東の方に顔を向けた。

「ねえ、あっちに何かある?」

「ああ、海がある」

ジョージはぱっと顔を上げ魔法使いを見た。

「海! ピーターが言ってた」

「写真で見せなかったか?」

「覚えてない……」

口を尖らせるジョージに苦笑する魔法使いは、その小さな手を取ると、見に行こうか、と尋ねた。ジョージは首を振り、ピーターが先だよ、と言う。

「海にいるかもしれない」

「ほんとー?」

「さあ、どうかな」

とぼけたように言う魔法使いにむつりとしながらも、ジョージは彼を先導するように繋がれた手を引いて彼の気にかかる東へと進んだ。

駅前の通りに出てしまえばすぐにその姿は目に入る。彼らは五分とかからずにウェイマスの湾に出た。わあ、と歓喜の声をあげたジョージは魔法使いの手を強く引っ張って走り出す。

「すごい! すごいすごい! あっちに空の端っこがある!」

「水平線というんだよ」

「水平線!」

まっすぐだ! ジョージはついに魔法使いの手を離し、転げるように砂浜に走り出て、めいっぱい大きく両手を拡げた。アナグマの鼻をくすぐるしょっぱいにおい、砂同士が触れ合って鳴るさらさらという音、寄せては還す心地よい波のさざめき。青い海の向こうで雲が一列になって空を泳いでいる。

「すいへいせーん!」

「こら、ジョージ、あんまり叫ぶな」

魔法使いは大股でジョージに歩み寄り、その肩にそっと手を置いた。そうして彼もまた傍らに膝をつき、二人は揃って静かな青い海を眺める。

ああ、とジョージは嘆息した。思い出したのだ。ピーターの瞳の中にも同じ色があったことに。

「こんにちは、観光でいらしたの?」

そこへ、不意に声をかけてくる者があった。ジョージと魔法使いがそちらを顧みると、にこにこと微笑む人のよさそうな老婦人がいる。その向こうに同じくらいの歳のころの老紳士の姿もあって、杖を突いた彼もまた二人の方へと歩いてきていた。

魔法使いはジョージに、

「この方にピーターのことを尋ねてごらん」

と促した。ジョージは、あっと言ってこくこくと頷く。そうして、ピーターと初めて会ったときのやり取りを思い返した。

「あの、僕はジョージ。あなたのお名前は?」

「あらジョージ。私はエルザ。あなたはどちらからいらしたの?」

「えーと……」

答えに窮するジョージに、魔法使いが横から、ニューフォレストです、と助け船を出す。

「どうしたんだい」

ようやく婦人に追いついた老紳士が問うと、エルザはジョージとその保護者とを紹介した。ジェイムズと名乗った老紳士もまた、こんにちは、と愛想よく微笑む。

笑みを返した魔法使いは小さくジョージの肩をゆすって、さあ、とジョージを急かした。老夫婦は同時にジョージを見る。

「あの、あの、エルザさん。ジェイムズさん。僕、ピーターを探してるんです」

「どちらのピーター?」

「麦色の髪をして、僕とおんなじ海色の目をしたピーターです」

二人は同じように首をかしげ、ピーターの歳を尋ねた。ジョージが答えられないでいるのを見た魔法使いが、この子と同じくらいか少し大きいくらい、と補足する。老夫婦はやはり当てがないようで、申し訳なさそうに首を振った。

老夫婦は、プライマリースクールを訪ねるか、もしくは埠頭でも子供たちがよく遊んでいる、と話してくれた。ジョージと魔法使いは埠頭に行くことにした。曰く、ジョージは学校に行きたくないらしい。

老夫婦の言う埠頭は、ジョージと魔法使いのいた砂浜から南西に向かい、ジョージの歩く速さで十分ほどの距離にあった。埠頭周辺に居並ぶカラフルな家々、そして船着き場に群れる船たちにまたしてもジョージは興奮し、走り出したそうにしているのを魔法使いはなんとか手を繋いで諌める。

確かに人の姿は多くあり、皆各々の仕事を営んでいる様子であった。恐らく更に小さな人間の子はまだ学校にいる時間帯のようで、その姿は就学前児童の他は見つけられない。

ジョージは穏やかな波に揺れる船の群れの軋みを聞きながらきょろきょろそわそわし、ちょうど横を通りかかった若い背高のブルネットの男に声をかけた。

「あのう。すみません! 僕はジョージ。あなたのお名前は?」

「ジョージ、それは特別やるべきやり取りではないんだよ」

「そうなの?」

話しかけられた若い男は戸惑ったように魔法使いとジョージとを交互に見る。魔法使いもまた、すまない、と口先ばかり謝って、ジョージをせっついた。

「ごめんなさい。ピーター知りませんか? 麦色の髪と海色の目の子です」

「……さあ、知らないよ」

その返答にジョージはすぐに若い男に対する興味を失ったようで、ありがとう、とだけ言うと魔法使いの手を引いてさっさと歩き出した。

二人は船着き場に降りて、すぐ手前の船で作業していた女性に声をかける。ピーターのことを尋ねると、ドーソンさんちの次男坊がピーターくんだよ、と彼女は教えてくれた。彼女は少し先に停泊している白い小型船を示す。ジョージは大きな声で礼を言い、また魔法使いの手を引いて走り出した。

桟橋の桁がからからと音を立てる。ジョージは、太陽の光が美しく反射する白の船体の傍に立ち止まり、すみませえん、とその中に声をかけた。

しばらくして、操舵席から一人の壮年の男が現れた。彼は柔和な表情に驚きを浮かべて、おや、と言うと口許を笑ませた。

「こんにちは、少年。遊覧かな?」

「遊覧?」

「船に乗って街や海を見て遊ぶことだよ」

魔法使いの補足にジョージは首を振る。

「僕はジョージです。それで、この人は魔法使いさんです。あなたはドーソンさんですか?」

自身の名を呼ばれた男――ミスター・ドーソンはやはり目をぱちくりとさせて、それからにこりと微笑むと、そうだよ、と答える。

「初めまして、小さな騎士。私に何か用かな?」

「ピーターを知りませんか? 麦色の髪と、海色の目のピーターです」

「おや、それならうちの二番目の息子だよ」

ミスター・ドーソンは船から二人を手招きその縁に腰かけるように促すと、彼自身は階段を下りた船内に入って行った。ジョージは魔法使いに手を支えられ、どきどきしながら船に乗った。静かに揺れるその床に、彼の口が驚きに大きく開く。

「すごい!」

「少し待っていなさい。紅茶を淹れるから。君たちはどちらから来たんだ?」

「ニューフォレストだ」

魔法使いが答えると船内から、少し前に遊びに行ったよ、と声がする。船の上から海を覗いていたジョージはそれを聞いて興奮し、ミスター・ドーソンを追って船内に入ろうとした。

「僕、そのときピーターに会ったんだ。抱きしめてもらったんだよ!」

「ああ、階段は急だから危ない。上で待っていなさい」

慌てて魔法使いが階段を下りようとするジョージを抱え上げる。不満げに自身を見やるジョージに小首をかしげて、魔法使いは改めて船の縁に腰を下ろし、その膝にジョージを坐らせた。

やがてミスター・ドーソンがカップを二つ持って上がってきた。彼からそれぞれ紅茶を受け取ったジョージと魔法使いは同じように礼を言う。

「抱きしめてもらったというのは?」

「この子はアナグマの子だ。俺の魔法で人間の子にしてやったんだが」

「アナグマ? そういえばあれはそんな話をしていたな」

なるほど、と嬉しげにミスター・ドーソンは頷く。ジョージは熱い紅茶の表面に息を吹きかけながら、ミスター・ドーソンの静かな声に耳をかたむけた。

「ロンドンの大学に通っている上の子が帰省してきたから、家族でニューフォレストに遊びに行ったんだ。その少し前からピーターはふさぎ込んでいるというか、元気がない様子だったから、気晴らしになればとも思ったんだが。目の青いアナグマを見たと言っていたときは楽しそうにしていたが、少しするとまた口数が少なくなってしまって……原因を尋ねても、答えてくれない」

「ピーター、帰りたくないって言ってた」

「あいつが?」

ジョージの言葉に、ミスター・ドーソンはひどく狼狽し、それから悲しげに眉を寄せた。魔法使いがジョージを、そういうことを言うものではないよ、と窘めるが、ジョージは唇をつんと尖らせて、本当のことだよ、と返す。

魔法使いはミスター・ドーソンを見て口を開いた。

「アナグマの子の話をするピーターが楽しそうだったなら、ピーターの元気がない原因はあなたたちではないはずだ。きっと他に理由がある。そんなに気に病まないで」

「…………」

ミスター・ドーソンは手のひらで目許をぐいとぬぐい、それからジョージを見て、他に何か言ってたか? と問うた。ジョージは首を振る。ピーターが苦しげにこぼしたあの言葉の他は、すべてジョージとピーターの間で交わされた彼らだけの会話だった。

僅かに、船上に沈黙が降りる。

「お父さん、あたし買い物に行くけど」

不意に、美しい声が降ってきた。三人が揃って顔を上げると、桟橋の上の道路から、ジョージの見知った顔が現れた。

「ピーターのお母さん!」

「え? あら、お客さん?」

「いや、ニューフォレストから来たアナグマのジョージと魔法使いさんだ」

ミスター・ドーソンの言葉を聞いた美しい声の主――ミズ・ドーソンは、船の縁に腰かけるジョージと魔法使いを見て、あらあ、と感嘆の声を上げた。

「もしかしてあのときの? もしかして、ピーターに会いに来てくれたの?」

「そうだよ!」

「あらあらあら、ちょっとちょっと、もう」

言葉になっているのかわからない言葉をあげて、ミズ・ドーソンは急いで船着き場に降り彼らの船のところまで来ると、魔法使いの膝から下りたジョージの目線にかがみ込んで、ありがとうね、と心底嬉しそうな声を発した。

「あの子、ずっと元気がなかったんだけど、あなたの話をしてるときはすっごく楽しそうだったの。きっとまた元気になるわ。来てくれて本当にありがとう」

ジョージはこくんと頷いた。僕が来たから、ピーターが元気になってくれる。それはジョージの心をとても勇気づけた。

ドーソン夫妻はジョージと魔法使いを彼らの邸宅に招待してくれた。埠頭のすぐ傍にあるドーソン邸はこの街の一般家庭らしく落ち着いた佇まいをしており、邸内も明るく清潔に保たれている。

結局、買い物にはミスター・ドーソンが行き、ミズ・ドーソンはジョージと魔法使いを楽しそうにもてなした。出された缶に入っていたクッキーにジョージは何度目かわからない歓喜の声をあげる。

「もうすぐ学校が終わるから、ピーターも帰ってくるわ。あなたのこと見たらきっと驚く」

ダイニングテーブルについて、ウェイマスに着いてから二杯目の紅茶を飲んでいるジョージに、ミズ・ドーソンは軽やかにウインクした。そうだったらいいな、とジョージも頷く。

そのうち外が賑わってきた。子供の高い声が聞こえてきて、ジョージは玄関のドアの向こうを見る。ぱたぱたと、どこか忙しなく急いているような足音が聞こえ、それはドーソン邸のドアの前で止まった。

「ただいま!」

バタンと勢いよく開けられたドアから現れたのは、まさしくジョージの待ち望んでいた麦色のピーター少年の姿だった。

「ピーター!!」

ジョージはぴょんとダイニングチェアから飛び降り、彼に走り寄って勢いそのままに飛びついた。

「わっ、えっ……えっ?」

「ピーター、僕だよ。ジョージだよ!」

「ジョージ?」

「アナグマのジョージくんよ、ピーター」

ニューフォレストであなたが抱いてた子よ、ミズ・ドーソンがそう言うのに、ピーターは驚いてひっついてくるジョージを引き離し、その顔を覗き込んだ。

「まさか、あいつ? あのジョージ? 青い目の……」

「そうだよ! ピーターに会いに来たんだ」

「でも、人間だ」

「魔法使いさんに人間にしてもらったんだよ」

ピーターはそこでようやく、ダイニングチェアに悠然と腰かけているもう一人の客人――魔法使いの姿を見た。そうしてジョージに目線を戻したピーターは、嬉しげに微笑んだ。

「……会いに来てくれたんだ」

目をゆっくりと細め、頬を赤らめながらそうささやくように言うピーターに、ジョージも、うん、と答えた。見つめ合う二人は、まるで世界に自分たちしか存在していないような心地を覚える。それはあの森で出会ったときのように――だがそこへ玄関のドアがばたんと開かれて、ミスター・ドーソンが現れた。

「ああ、ピーター、帰ったのか。おかえり」

「わっ! た、ただいま、父さん」

何をしているんだ? と首をかしげる彼に、やめておけというように首を振ったのは魔法使いとミズ・ドーソンの二人であった。

ジョージと魔法使いはそのまましばらくドーソン邸に世話になることになった。ジョージはピーターと一緒に寝泊まりすればいいし、魔法使いはドーソン家の長男の部屋がちょうど空いているから、という理由だったが、彼らの一番は何よりジョージと魔法使いにピーターの気落ちの原因を探ってほしいというところにある。

そのきっかけは思いのほか早く訪れた。

ピーターとジョージがミズ・ドーソンの夕食の準備を手伝い、ミスター・ドーソンと魔法使いがテーブルメイクをしていた夕刻、ドーソン邸の電話が鳴った。

ミスター・ドーソンが電話に出、すぐにピーターを呼ぶ。

「お前に電話だ」

「誰?」

「ちょっと待て。ああ、すまないが、名前を聞いていいかな」

そう言った次の瞬間、ミスター・ドーソンは訝しげな表情をした。キッチンから出てきたピーターが、どうしたの、と問うと、彼は、切れてしまった、と返す。ピーターの表情が変化したのを、ダイニングにいた魔法使いは見ていた。

「……そう」

「間違い電話だったのかな」

「……うん」

ピーターはまたキッチンに引っ込んで行く。魔法使いはミスター・ドーソンと入れ違いにそっと電話に近寄ると、その受話器に触れた。

――ピーター、いますか。

声は魔法使いのなかに響く。理由は判然とせぬが、どこかで聞いた声のような気がする。だが受話器の向こうはそれしか口にせず、すぐに無音になった。しばらく俗世から距離を置いていた魔法使いではあるが、こういったことには覚えがある。なるほど、これがピーターの消沈の理由であろうか。

受話器から指先を離し、魔法使いは今度ジョージと共にキッチンの料理を運ぶ手伝いを始めた。ミズ・ドーソンはずいぶんとはりきったのか品数が多い。

「これはハンバーグっていうんだよ、魔法使いさん」

「そうなのか」

「“にこみ”ハンバーグだよ」

得意げに教えてくれるジョージに魔法使いはさも驚いたように相槌を打つ。ジョージはますますあごをつんと上げて、ドーソン家の夕食メニューについて魔法使いに言って聞かせた。クラムチャウダーに、温野菜のサラダに、フィッシュアンドチップスに、ホワイトブレッド。

「トカゲは出ないのか?」

「人間の子はトカゲはあんまり食べないんだってさ。虫も。でも木の実やきのこは食べるって!」

「そうか。じゃあ、君と一緒だ」

うん、とジョージは大きく頷く。とても満足げなその表情に、魔法使いの心はまたほこほことあたたまった。

「でも、ナイフやフォークの使い方はわからないだろう? 少しずつ覚えていこう」

「何それ?」

「人間の子は糧食を口にするとき、道具を使うんだ」

ダイニングテーブルに並べられた銀色のフォークに、ジョージは目を輝かせる。指先でそれをつつきながら、きらきらしてるね、と言うジョージに魔法使いは、そうだな、と答えた。

ジョージは魔法使いとドーソン一家に教えられながらフォークの使い方を覚えた。とは言え、切り分けたり突き刺したりといった動作はアナグマの爪にもできることで、ジョージは実に楽しそうにハンバーグやサラダをぺろりと平らげた。それを見ていたミズ・ドーソンが心底満足げに頷く。

「ジョージの口に合ってよかった」

「全部おいしいよ、ピーターのお母さん!」

そう話すジョージの唇の端についているソースをピーターは親指で拭ってやる。目を丸くするジョージにピーターは微笑みかけ、その指先をぺろりと舐めた。

「お行儀悪いんだよ、ピーター」

「……君は食べ方が全然上手じゃないね」

「ピーター、意地悪を言うな。ジョージは昨日今日人間になったばかりなんだ」

諌めるミスター・ドーソンに耳を赤くしたピーターが、知ってるよ、と返す。魔法使いとミズ・ドーソンとは一様に目を細めた。

ピーターの部屋に上がったジョージと魔法使いは、部屋に入った途端、カーテンを閉め切った窓に駆け寄って恐る恐る外を覗き込むピーターの仕草に首をかしげた。

「何かあるの?」

ピーターに寄り添って同じように窓の向こうを見ようとするジョージを、だめ、と制し、ピーターはぴしゃりとカーテンを閉じる。

「ねえ、ピーター。怖いことがあるなら僕と一緒に森に帰ろうよ」

ジョージは率直にそう言った。魔法使いは瞠目する。

「何の話?」

「だってピーター、あのとき、帰りたくないって言ってたでしょ」

この街に何かあるんじゃないの、深刻な表情で声をひそめそう訴えるジョージに、何かって何、とピーターは訝る。

「幽霊とか。魔法使いさんの本で見たよ!」

ピーターに視線を向けられた魔法使いは肩を竦めた。ジョージはちらりと窓に目を向けて、今外にいるんだね、とささやく。

「大丈夫だよ。魔法使いさんは幽霊退治もできるから。前に森に出た幽霊をやっつけてくれたんだ」

「それ本当? ニューフォレストに幽霊?」

「本当だ。“実体を持った”ならず者幽霊。毛皮と肉が目的だった」

魔法使いの言葉に、ああ、とピーターは納得したように二度首肯する。

「どこにでも幽霊はいるもんね」

ピーターはジョージの肩を押して己のベッドに坐らせると彼自身もその隣に腰を下ろし、魔法使いをデスクチェアに促した。

「……君のご両親が心配してるんだ。君がこのところ塞ぎ込んでいる様子だと」

まるでミズ・ドーソンが好んで視聴しているドラマで観たような、被疑者を尋問する刑事のような姿勢で己を見る魔法使いに、ピーターは覚えず隣にいるジョージの手をぎゅっと握る。ジョージが小さな声で彼の名を呼んだ。

「さっきの電話も理由なんじゃないか?」

「…………」

「ご両親には言えない理由なんだろう。でも、原因はご両親じゃない。そうだな?」

「もちろんだ。父さんと母さんは何にも関係ない。兄さんもね」

強い口調でピーターは言い、その赤い唇をきゅっと結んだ。

「…………少し前から、男の人が俺をずっと見てるんだ」

ピーターは話し始める。

「一度、道を聞かれて、教えたんだよ。知らない人……それから、学校から帰るときとか、話しかけてくるようになって……いつもいるから、き、気持ち悪くてさ」

言ったんだ、もう話しかけないでって。ピーターの本質は勇敢で明朗だった。

「そうしたら、離れて俺のことずっと見てるようになって、つ、ついてくるんだ。こういうのテレビで観たよ、ストーカーって言うんでしょ」

「……ピーター、怖がってる」

ジョージは気遣うように言って彼に寄り添い、その腕を抱きしめる。ピーターは己を気遣うジョージの手にそっと触れた。

「……それは、ご両親には言えないか」

「言えるわけないよ! だってそのテレビでやってたんだ。警察に訴えられそうになった犯人が、その子のお父さんとお母さんを、こ、殺したって!」

ぶるりと震えたピーターはいよいよジョージの体をぎゅっと抱き寄せる。ぷわ、とジョージの頬から息が抜けた。

魔法使いはふと一つため息をつくと、親指を立てて窓を示す。

「外にいるのか?」

「ううん、いなかった……」

「念のため確認しよう」

窓に近寄った魔法使いはそっとカーテンを僅かに開け、外の景色に目を走らせた。裏通りに面するピーターの部屋から見る、とっぷりと夜の更けたウェイマスの街は、家々の窓に灯る明かりと街灯、それから街並みの向こうに朧げに輝く滲んだ光でかすかに彩られている。人の姿はない。

そしてまた魔法使いは目を閉じる。空気の流れに乗って街を走る声に、受話器の向こうのそれはない。

「今はいないようだ。この家の周りに結界を張っておくから、誰か侵したらすぐにわかる」

すいと手を伸ばし、それを水平に動かしていく魔法使いを見ながら、ピーターは不思議そうに首をかしげる。

「……あのさ、魔法使いさんって守護霊を呼んだりもできるの?」

「守護霊? いや、俺はそういうのは知らないな。他の魔法使いにはできるかもしれないが」

「呪文とか杖とかも要らないんだ?」

「俺は使わないが、君の知っている魔法使いは使うのか?」

はあ、と感心したように嘆息するピーターの顔を見上げていたジョージは、彼が少しばかり元気な様子になったのに頬を赤らめて喜んだ。

「ピーターも魔法使いさん知ってるの?」

「えっ? あ、いや、俺のは、小説だよ、小説」

部屋の隅にある本棚を示すピーターに、本いっぱいある! とジョージは楽しそうに言う。魔法使いもまたそこを覗き込んで、ほう、と一つ息をついた。

「ずいぶん難しい本もあるんだな。海難救助、地層、イングランドの歴史?」

「……全部、兄さんのお下がりだよ」

「ピーター難しい言葉いっぱい知ってるもんね。ヤコーセーとか!」

まあね、と照れくさそうにピーターが笑ったとき、部屋のドアが控えめにノックされた。ピーターが返事すると、ミズ・ドーソンが顔を覗かせ、お風呂が沸いたよ、と言う。

「ねえ、ジョージはお風呂って入ったことある?」

「お風呂? わかんない」

「じゃあピーター、一緒に入ってあげて」

「そうだね。ジョージ、洗ってあげる」

ばたばたとクローゼットからパジャマを二セット出したところでピーターは、下着も俺の? と少しだけ上ずった声をあげた。

「そうね、貸してあげて」

ミズ・ドーソンはおかしそうに笑うが、ピーターは口を尖らせて渋面を作る。下着って何、と首をかしげるジョージに魔法使いは苦笑し、その髪をかき混ぜながら言った。

「人間の子は体に衣服をいくつも重ねて着る。その一番下に着る肌に触れるものの一つがそうだ」

「僕が今着てるやつ?」

「そうだな」

「履いてるじゃん! それでいいだろ」

「今から洗っても乾かないわよ。いいから貸してあげて」

ついにピーターは拗ねたように返事をして、パジャマと下着を一式ジョージに差し出した。ありがとう、と満面の笑みになるジョージの腕を引いてさっさと部屋を出ていくピーターに、ミズ・ドーソンはほっと息をつく。

「魔法使いさんのは、上の子のでいいかしら? ちょうどあなたと同じくらいの身長なの」

「ああ、すみません、お世話になります」

そうして魔法使いは促され、ミスター・ドーソンの待つリビングルームへ向かう。二人の心配事はわかっていた。

ソファに深く腰掛けるミスター・ドーソンの向かいに浅く坐った魔法使いを、彼は穏やかな面立ちに憂いを滲ませて見つめた。

「ピーターは何か言ってたかい」

「言ってたけれどあなた方には知られたくない様子だったから、俺の口からは言えない。ただ、一つ、あなた方ご家族や、もちろんピーター自身にも非のあることではないとだけ」

その言葉に、ミスター・ドーソンの隣に腰を落ち着けたミズ・ドーソンが深く嘆息する。そのしなやかな指先を胸許に当てて、ああ、と彼女はささやくように言った。

「私たちにできることはない?」

「今はまだなんとも。当たり前に接してやってください。経過を見て何かできることがあるかも」

夫妻は同時に頷き、またほうとため息をつく。それから、ミズ・ドーソンは勢いよく立ち上がった。

「私のできることと言ったら、バスタオルを用意してあげることくらいだわ!」

そうしてぱたぱたとリビングルームを出ていく彼女の背を見ながら、ミスター・ドーソンは微笑む。

「上の子と違ってピーターはあまり手がかからない子でな、上の子が騒がしいくらいだったからきっとそれを見ていたんだろうけれど。何も言ってもらえないのはさすがに堪える」

「……ええ、わかります。ジョージもよく一匹ぼっちでいるやつだから」

魔法使いの言葉にミスター・ドーソンは目を細めた。

「ニューフォレストから遠路はるばる、本当にありがとう。ウェイマスはいい街だ。ゆっくりしていってくれ」

歓迎の言葉に、魔法使いは頷いた。

「ジョージ、目をぎゅっと瞑ってろよ。開けたら泡が目に滲みちゃうから」

「うん、わかった!」

バスルームに立ち込める甘いにおいに包まれながら、背後から癖の強いブルネットに指を差し込んでかき回すピーターに、ジョージは、きもちーね、と無邪気に言う。

「何やってるの?」

「髪を洗ってるんだよ。手を貸してみて」

ジョージの小さな両手を、それより僅かに大きいくらいのピーターの手が包む。指と指の間に指を入れて再び泡だらけの癖っ毛をかき混ぜてやれば、ジョージの楽しそうな笑い声が上がった。

「もっとやって!」

「はいはい」

頭のてっぺんから、耳の周り、首の付け根まで、ジョージの手を誘うようにしながら洗ってやると、ジョージの鼻から気持ち良さそうな息が抜ける。ひとしきり洗い終えてシャワーで流してやると、ジョージはやはり楽しそうに足をばたばたさせた。

「アナグマって水浴び好きなんだ?」

「僕、水好きだよ。さっき海見たんだよ! ピーターが言ってたやつ」

「え?」

泡をすっかり洗い流した髪を後頭部に撫でつけてやると、ジョージは、僕の目が海の色って言ったでしょ、と大切なものを差し出すような声で言う。

「でもね、ピーターの目も海色だったよ。知らなかったでしょ」

「…………」

ピーターはジョージの体をくるりと自分のほうへ向かせ、両手でその輪郭に触れた。相変わらずきつく瞑っているその眦を親指でなぜながら、もう開けていいよ、とささやく。

ぱちり、瞼が開かれて、あの日森で見た穏やかな海の色が現れた。その目がにっこりと嬉しげに弧を描く。

「やっぱりピーターも海の色」

「……うん、お揃いだね」

その言葉に二人は微笑みあった。

「バスタオル置いておくからね!」

甘やかな湯気のなかに美しい声が飛んできて、ピーターは慌てて返事をする。そうして彼はジョージの体を見た。

「背中は洗ってあげるから、前は自分で洗うんだよ」

「どうやるの?」

「スポンジでごしごしすればいいんだ」

首をかしげながら頷くジョージに、ピーターもまた首肯を返す。そして彼は、やにわにジョージが両手を自身の頭に伸ばしてきたのにびっくりして体を引いた。

「何?」

「僕もピーターの髪洗ってあげるよ」

「いいよ、俺は一人でできるから」

つっぱねるピーターにジョージは不満げに口を尖らせたものの、やがて観念したようにぽつりと、

「ピーターは一人でなんでもできてすごい」

と言ってくるりとピーターに背を向けた。ピーターは苦笑し、スポンジを泡だてながら、そんなことないよ、と言う。

「だって、君たちに迷惑をかけるでしょ」

「迷惑って何?」

「……迷惑っていうのは……、君たちが厭だなって思うようなことを俺がしちゃうことだよ」

尻すぼみになるピーターの言葉に、ジョージは勢いよく後背を振り返った。わ、とピーターが小さく驚く。

「厭だなんて思わないよ! 僕はピーターのこと大好きだから」

頬を赤らめながら一所懸命にそう訴えるジョージにピーターはたじろぐ。ジョージは勢いそのままにピーターに抱きついた。慌てるピーターにジョージはいっそう寄っていく。あの日、森で抱きしめてもらったときのように。裸の体はバスルームを包む甘いにおいと、ピーター自身のしょっぱくて爽やかなにおいに満ちている。

「……ピーターは僕のこと迷惑だと思う?」

人間の子ならば訊かないようなことをジョージは訊く。ピーターはすぐに、思わないよ、と返してジョージの白い背中を抱き寄せた。

「まさか会いに来てくれるなんて、しかも人間になってさ、そんなの知らなかったから、びっくりしてるだけなんだよ。不安にさせたらごめん、ジョージ」

俺も君のこと好きだよ、小鳥のような美しい声があたたかさを伴ってジョージの耳に届く。嬉しくて、ジョージはピーターの首筋に頭をすり寄せた。

ドーソン夫妻と魔法使いは、風呂から上がった二人をリビングルームで待っていた。ミスター・ドーソンに明日の予定を尋ねられたピーターが、何もないよ、と答えると、彼は楽しそうに微笑んだ。

「ジョージと魔法使いさんを連れて遊覧に行かないか。ダードル・ドアなんか、どうだ」

「いいね! ジョージ、明日は船で海に行こう」

きょとんと不思議そうな表情をして大きく首をひねるジョージに魔法使いが、ドーソンさんの乗っていた船で海を走るんだ、と口許を笑ませて言う。

「……もしかして、あれも動くの?」

電車みたいに? そう尋ねるジョージに魔法使いは頷く。ジョージは飛び上がって、それからピーターの腕に抱きついた。

「行くー!」

満面の笑みになるジョージにピーターもにこにこと嬉しそうに笑って、じゃあ早く寝なきゃね、と口にした。ジョージは魔法使いに駆け寄り、その両頬に口づけする。魔法使いもジョージに口づけを返し、その頭を優しく撫ぜた。

「おやすみなさい、魔法使いさん」

「ああ、おやすみ。ジョージ」

ジョージはそうしてドーソン夫妻にも同じように振る舞い、やっとピーターの傍に戻ってきた。

ミズ・ドーソンがにこにこと楽しそうに、ピーターはしないの? と問う。ピーターは慌てて首を振り、おやすみ、と言うとジョージの手を引いて二階に上がってしまった。おやすみ、と三様の夜の挨拶を背に、二人は二階の一番奥にあるピーターの部屋に入った。

自身が普段就寝しているベッドの傍らにベッドマットが敷かれているのを見たピーターは、俺がこっちで寝るね、と言ってそこへぴょんと飛び乗るように坐る。しかし、ジョージも同じようにして自身の隣に腰を下ろしてしまうのを見て、彼はたじろいだ。

「ジョージはベッドで寝なよ」

「なんで?」

「なんでって……」

思春期も間近の人間の子であるピーターにとって、大好きな相手といつまでもくっついていたいアナグマの子の気持ちはもどかしく、気恥ずかしい。

「ピーターと一緒じゃだめなの?」

「同じ部屋なんだから、一緒だろ……」

ぼやく彼に、君の言うことはわからないとでも言うように、ジョージは掛け布団の上にころりんと横になって、ピーターの腕をくいくい引っ張った。

「早く寝よ! ピーター明日は学校行かないんでしょ?」

「うん、明日から連休だよ。……連休っていうのは長いお休みのこと」

ジョージに導かれるままベッドマットに横になり、二人して掛布団のなかに潜り込む。ジョージはいっそうピーターにくっつくように身を寄せ、その肩口に鼻をすりつけた。

「そういえば、学校は知ってるんだね」

「僕、学校嫌い。みんなに笑われるんだもん……落ちこぼれのアナグマって」

ジョージはぽつりぽつりと話す。木登りは幹の途中でひっくり返って落ちてしまうし、駆けっこは仲間たちの誰よりも遅く、狩りではトカゲや虫を捕まえることができずに木の実ときのこばかり食べていて、歌も上手に歌えないこと。

ピーターはジョージの頭や首の後ろを撫ぜてやりながら、それを聞いていた。

「でも、君は、とても優しいよ」

そう言うピーターを、ジョージは丸い目で見上げる。

「だって、俺のことを助けに来てくれただろ。人間になって、森を出て……そんなことするやつ、今までいなかったろ?」

わかんないや、と言うジョージに、ピーターは苦笑する。

「俺は街を出るなんて、まだ怖いよ。でも兄さんは、ロンドンはいいところだって。賑やかで、人がたくさんいて、遊びがいっぱいあって、お店も本もいっぱいあって……」

訥々と語るピーターの鼻先を見上げながら、ジョージは駅や電車のなかで魔法使いが言っていたことを思い出した。“ジョージ”に有名にしてもらわなくても有名なロンドンの街のこと。そして、自分のいた森のことを思い出した。ピーターの住むウェイマスですら、これほど心踊る楽しい街なのに、そんな風にたくさんの人の口に登るロンドンの街はどんなにか魅力的なことだろう。

森に行こう、なんて、言えなくなってしまって、ジョージはすんと鼻を鳴らした。

「眠い? もう寝ようか」

ピーターはもそりと布団から起き上がる。どこ行くの、と咎めるような声を発したジョージに彼は、電気消すの、と笑いながら言って、天井から伸びるコードを引いた。途端に暗くなる室内に、わあ、とジョージは驚く。

再びジョージの隣に潜り込んだピーターは、その体を抱き寄せた。

「……おやすみ、ジョージ」

そうしてその小さくまろい両頬に交互に唇を寄せる。リビングルームでジョージが魔法使いや両親にそうしたように。ジョージもまたピーターに同じようにして返す。ジョージはそれから、ぎゅうとピーターの体に抱きついた。ピーターもまたジョージの肩を抱き寄せる。バスルームでかいだ甘いにおいがピーターの持つしょっぱくて爽やかなにおいと混じる。そのあたたかさに、ジョージはそっと目を閉じた。

僕は少しでも、少しでも長く、ピーターと一緒にいたいのに。

◇

「そういえば、ジョージはもう、アナグマの姿にはならないの?」

朝食の席でピーターが尋ねるのにジョージは、わかんない、と首をかしげる。それから、少しだけ寂しそうな顔をして彼を見返した。

「ピーターはアナグマの僕のほうが好き?」

「あ、いや、違う! そうじゃない! 違うからね。今の君も、す……好きだよ。ただちょっと疑問に思っただけで」

「なれるよ」

たじたじになり耳を真っ赤にしながら言い募るピーターを生温かく微笑みながら見つめていた大人の一人、魔法使いが言うのに、ピーターは彼に目線を寄越した。

「ジョージは魔法で人間の子の姿をしているだけだから、俺がその魔法を解けばアナグマの子の姿に戻る」

「あ、そ、そう。そうなんだ……」

ありがとう、そう返事をして、ピーターは食事を再開する。ジョージが、へえー、と他人ごとのように感心した声をあげた。

「それってくらくらしない?」

「一度体を慣らしたから、もうほとんど立ちくらみはないはずだ。ん? アナグマに戻るか?」

魔法使いが問うのにジョージはフォークをぱくりと唇で食みながら、んん、と唸る。

「ピーターとおしゃべりできなくなっちゃう……」

「それもそうだな」

簡単に相槌を打つ魔法使いに、ピーターは目を丸くする。

「ねえ、魔法使いさんはジョージがアナグマでもおしゃべりできるの?」

その疑問に、魔法使いは事も無げに、できるよ、と返す。素敵ね、とミズ・ドーソンが楽しそうに言った。しかし、ピーターはむつりと口を尖らせ、ふうんと返すばかりだった。

朝食を終えるといよいよ彼らは小型船での遊覧のために埠頭へ向かった。普段なら何件か予約が入っているのだが、このところは冬が近くなってきていたこともあってあまり人気がないのだと言う。

白く輝く体を持つ、ドーソン家所有の小型船は、名をムーンストーン号といった。魔法使いがその低く寂びのある声で、この船のような白く美しい石の名だよ、とジョージに聞かせてくれる。

「暗闇に射す一条の光が惑う我々を確かに導いてくれるように、同じ輝きを持つこの石は旅や航海の護りとして尊ばれてきたんだ」

「……難しいんじゃない、魔法使いさん」

魔法使いの言葉に渋面になるジョージを見やり、ピーターは助け舟を出す。魔法使いは苦笑して、ジョージの髪を優しく撫ぜた。

「俺にとっての君だ」

「うーん……」

「…………」

「さあ、準備できたよ」

ミスター・ドーソンが操舵席から顔を覗かせ、三人を手招く。階下ではミズ・ドーソンが道行きの紅茶を用意していた。

ピーターはもやいを掴んでいたが、その一端をジョージに手渡し、もやい杭からそれを解くように促した。覚束なく、ピーターの仕草を真似ながら太いロープは解かれていく。全くもやい杭からもやいが解かれて、ピーターはぴょんとムーンストーン号に飛び乗った。ジョージもまた魔法使いに抱えられて乗船する。

「出航だ。ボン・ボヤージュ!」

ピーターが楽しそうに大きな声をあげ、両手を広げた。ジョージもまた、わあい、と歓声をあげ、両手を頭の上までぐいと伸ばす。魔法使いはそんな二人を穏やかな表情で見つめ、それからぐるりと流れていくウェイマスの街並みに視線を巡らした。

「…………?」

埠頭の端に見覚えのある黒い影を見つけて、魔法使いは目を細める。おかしそうに騒いでいる小さな二人がそれに気づく様子はなく、またドーソン夫妻も同様だった。

船は水面をかき分けてぐいぐい進み、視野はどんどん開けていく。やがて水路の終わりに出て、ムーンストーン号は海へと踊り出した。蹴立てられた波しぶきから香る潮にジョージは鼻をむずむずさせながら、海の向こう、白い雲の行く先、空の果てをその目に映し、大きく両腕を広げた。

「すいへいせーん!」

「あはは、何それ! 水平線!」

叫ぶジョージとピーターに、海に落ちないでね、と階下からミズ・ドーソンの声が飛ぶ。魔法使いはゆっくりと、いつの間にか船首にいた二人の後背に立った。

「気をつけろよ。もう海は冷たいぞ」

「おおい、舵を頼む」

操舵席からのミスター・ドーソンの声に、ピーターはジョージの手を引いて船尾へ走る。魔法使いはそのまま船首に留まり、東へ――これから船が向かう先へ目を向けた。

「これを握って、東に行くから、取り舵いっぱい。取り舵はね、船を左に向かわせるときにやる。船は左だけど、舵は右に。逆のときは逆」

「逆のときは逆……?」

「あ、ごめん。今は右に舵を押して。……そう、そうすると船は左に」

ジョージとピーターが二人して舵を取ると、船はゆっくりと東へ曲がる。うわあ、とジョージはもはや何度目かわからない歓声をあげた。

「東西南北わかる?」

「うん。魔法使いさんに聞いたよ」

「……ねえ、君と魔法使いさんはどうやって仲良くなったの?」

ピーターがごく小さな声で問いかけるのに、ジョージは不思議そうに小首をかしげながら答える。

「ずっと前に魔法使いさんが森でお腹すいて倒れてたんだよ。だから僕、いっしょけんめ木の実とかきのことかあげたんだ」

だから友達になったんだよ、そう言ってジョージは嬉しそうにくふくふと笑う。そうなんだ、とピーターも曖昧に笑みを返して、操舵席越しに船首に佇む魔法使いの背を見た。ジョージの言うのは的を得ないので、後でこっそり彼に訊かなければならない。木の実ときのこは友情を繋がない。魔法使いが物で釣られるような存在でないことは誰から見ても明らかなのだ。

そのうちミズ・ドーソンが、紅茶持ってって、と船内からピーターに声をかけた。乗組員たちは皆各々の手に彼らのカップを持ち、北に流れるビーチの景色を眺めながら東へ東へ進んでいく。

「あの人、手を振ってるよ」

ジョージがウェイマスのビーチにいる誰かに小さな手を大きく振り返す。ピーターも同じようにして手を振った。

「ねえ、ジョージ。この辺りはすごく有名なのよ」

「うん。ジョージが有名にしてくれたってピーター言ってた」

ミズ・ドーソンの言葉にジョージが返すと、彼女はずいぶん美しく笑った。

「それもあるし、ずーっと大昔の化石がいっぱい出てくるの。化石わかる?」

「化石わかんない」

「大昔の生き物の死骸よ」

その言葉にジョージは、はっと息を飲んだ。何か恐ろしいことを聞いたような、そんな様子だ。

「幽霊……!?」

「幽霊とはちょーっと違うかなあ」

「ははは、そういえば何が違うんだろうな」

ミスター・ドーソンがおかしそうに言う。ほんとねえ、とミズ・ドーソンも答えて笑う。ピーターは呆れたように言った。

「化石は歴史的に価値があるけど、幽霊はそんなことないでしょ」

「それ、ロンドン塔で言える?」

ミズ・ドーソンの反論にピーターはぐっと詰まる。返す言葉を持たずに紅茶をすするピーターの隣で、ジョージは、またロンドンだ、と思った。そうしてロンドン塔が何かもわからないのにそのことについて尋ねるのはなんだか癪で、闇雲に魔法使いを見上げた。

「魔法使いさんなら化石と幽霊がどう違うのかわかるよね?」

急に話を振られた魔法使いだったが、そうだな、と小さく笑んで、立ったままだったのをジョージの傍らに腰を下ろした。

「化石には心がもう残っていないんだ。ずーっと昔、大昔にできたものだから。特にこの辺りにある化石は、わかるか、一億、二億、三億年以上も前のものだ。心はそんなに長く保たない。体は器だからね、取り扱いさえ気をつけていればそんなこともないんだが」

「さんおく……」

ジョージは思いもかけない魔法使いの返答に目を丸くしたまま固まってしまう。

「それから言うと、幽霊なんてのはせいぜい……ロンドン塔なら九百年か? 千年は遡らないだろう。その程度だ。だからまだまだ心が残ってる。むしろ、人間の文化が始まってから、体は朽ちても心が残るようになったと言うべきか。化石は体、幽霊は心」

そういう違いだ、魔法使いはもっともらしくそう言って、ジョージの頭を撫ぜた。ピーターも、はあ、と嘆息し、双眸をきらめかせて魔法使いを見た。

「じゃあ、ゾンビは?」

「生ける屍体のことだったか? あれに心はないだろう。製造過程がそういうものだったはずだ」

「製造過程とかあるんだ」

「ゾンビって何……?」

ようやく動き出したジョージは不穏な言葉を耳にして恐る恐る口を開く。ピーターはニヤリと笑い、死んだのにまだ動く死体のことだよ、と言って、やにわに両手を上げ、うわあ! とジョージに向かって大声を出した。

「わー!」

途端に飛び上がり、魔法使いに抱きついて体を縮こまらせ顔を隠してしまったジョージに、ピーターはその肩を優しく叩きながら、ごめんね、と謝った。面には笑みを浮かべたまま。

「……怖いことするのやめて……」

「うん、もうしない。ごめんよジョージ。ほら、もうしない。怖くない」

そうしてピーターは、ジョージと森で出会ったときのことを思い出した。爪に驚いた己にジョージもまた驚いて、風のように逃げて行ってしまったときのことを。

「おいで。ごめんね。ごめんね、ジョージ」

ジョージはそうっと魔法使いから離れ、今度はピーターに抱きつく。ほう、とミズ・ドーソンが呆れたように嘆息した。

「もう、やめなさいよ、ピーター」

「うん。もうしないよ……」

そうしてピーターはジョージの癖っ毛に口づけを落とす。ミスター・ドーソンが僅かに凝った空気を払うように、ああ、と声を発した。

「ダードル・ドアだ」

その言葉に、皆が立ち上がって船の縁に寄る。

眼前に迫る、威容を誇る巨大な岩のアーチ、乳白色と緑がまだらに広がる壁のような崖、少なくない人出で賑わう褐色の浜辺にジョージは口をぽかんと開けて見入った。

「何度見てもすごい」

ごくごく小さな声でミズ・ドーソンが言う。ミスター・ドーソンは応えるように、ああ、とだけ相槌を打った。

船は水面を掻き分けて、僅かずつ岩のアーチに近づいていく。ジョージは相変わらずぽかんとしているが、ピーターはその肩をぐいと引き寄せて操舵席にいる彼の父に話しかけた。

「ねえ父さん。あのアーチってくぐれない?」

「このサイズの船はだめなんだ」

「気づかれなければいいだろう?」

魔法使いが不意に口を挟む。きょとんと己を見てくるドーソン家の親子に彼は小さく笑みを返し、すいと浜辺に向かって指を振った。

「さあ、これでいい。あのアーチをくぐってくれないか。幅はいけるんだろう?」

「これでいいって……」

ミスター・ドーソンが訝るように言うが、魔法使いは、誰もこの船のことを気にしていないよ、と言って口の端を上げるだけだった。

「本当だな? 信用するぞ?」

「あなたはおかしなことを言うんだな」

ミズ・ドーソンが軽やかに船上を駆け、舵を取る。ピーターも手伝おうとしたが、ジョージの傍にいなさい、と言われて大人しくそれに従った。

「ジョージ、今からあの下をくぐるよ」

呆然としたままのジョージの肩を抱きながらピーターが言うと、ジョージはようやく彼の顔を見て素っ頓狂な声をあげた。

「えっ!?」

「俺も初めてだよ。あっちに行こう!」

ピーターとジョージは揃って船首に向かう。魔法使いもまたその後に続いた。

船は浜辺を掠めるように岩のアーチに近づいて行く。ミズ・ドーソンは浜辺に遊ぶ人々をちらちらと気にしたが、人々のほうはムーンストーン号を気にする様子はかけらもない。

船はざあざあと波を蹴立てていく。

「すごい、すごい、すごい!」

「ああ、すごい!」

巨大な岩のアーチはムーンストーン号を迎え入れた。ジョージは首をぐるりと巡らせてアーチを目で辿る。ピーターもまた同じようにした。はあ、と二人の口から同時にため息が漏れる。

「すごーい……」

「ほんとだね……」

ムーンストーン号はアーチを抜けるのにたっぷり数十秒を使った。そして、子供たちが囃すのでもう一周。さらに、魔法使いが操船し、ジョージとピーターが舵を取ってもう一周。

「そろそろいいんじゃないか……?」

帆柱にもたれかかるミスター・ドーソンが呆れながら言い、その隣のミズ・ドーソンもまた同意する。子供たちが口を尖らせるのを見たミスター・ドーソンは、そうだ、と指を鳴らした。

「少し足を伸ばそう。次はラルワースに行かないか?」

「ああ、いいね! 入り江をぐるっと一周しよう!」

ピーターが舵を握りながら調子に乗ったとき、操舵席にいる魔法使いが不意に彼の後背――舵のある船尾を顧みた。魔法使いと二人の子供たちの目が合う。

「魔法使いさん?」

「……君の家の領域を誰かが侵した」

え、とピーターが目を見開く。魔法使いは目を細め、距離が開き過ぎた、と呟く。

「戻るべきだ。ラルワース・コーヴはまた次の機会にしよう」

「どうした?」

ドーソン夫妻が船尾に来た。ピーターが青ざめ、うちに、と震える声で言う。息子の動転した様子に、ミズ・ドーソンが慌てて駆け寄りその肩に手を置いた。

「……うちに、誰か来たんだって」

「誰か……?」

「舵を取れ。面舵だ」

魔法使いが指差す。ジョージが慌てて舵を右に押した。

「ああ、ジョージ、そっちじゃない」

「逆のときは逆!」

ミスター・ドーソンに言われ、ジョージは左に舵を引く。彼はジョージの後背から舵を持った。

ふらついたピーターをミズ・ドーソンが支え、階下の船室に連れていく。ジョージは舵を支えるミスター・ドーソンと、階下に降りた二人とを何度も交互に見た。ミスター・ドーソンは首をかたむけて階下を示した。そうして、操舵席の魔法使いに目線を送る。

「ピーター!」

「全速前進だ」

ジョージが階下に向かって駆け出すのと、ミスター・ドーソンが魔法使いに指示を出すのはほとんど同時だった。

ドーソン夫妻、ピーターを背負った魔法使い、そして魔法使いに寄り添ってピーターを心配そうに見上げるジョージは、ドーソン邸の玄関前に立った。ミスター・ドーソンがゆっくりドアハンドルを押す。ガチリと鍵が引っかかった。

「……鍵は開いてないな」

「裏口は?」

「私が行こう。母さん、魔法使い、ここを頼む」

ミスター・ドーソンは邸宅の脇を抜け、家の裏口に回る。ジョージも慌ててその後を追い、裏口ドアの前に立った。

「ジョージ、戻りなさい」

忠告にジョージは首を振る。

「平気。僕、役に立つよ。ドーソンさんを守るからね」

「……そうか。頼もしいな、任せたよ」

そうしてミスター・ドーソンはドアのレバーハンドルを引き落とした。ガチリ。

二人は互いに目を見合わせる。

「鍵っていうのが閉まってるの?」

ジョージがささやく。ミスター・ドーソンは頷き、ジョージを己の後背に移動させた。そうして彼はポケットから鍵を出し錠に差し込むと、じっくりとした動作で鍵を開け、再びレバーハンドルを引き落とす。ミスター・ドーソンとジョージはくっついて屋内に進入した。

「知らない人のにおいがする……」

ぽつりと呟いたジョージをミスター・ドーソンはほんの僅か見下ろしたが、すぐに目線を前に向けた。短い廊下の先に見えるリビングルームに人の気配はなく、屋内はしんと静まり返っている。二人は連れ立って慎重に廊下を進み、その途中にある階段を揃って見上げた。

「そのにおいはリビングと二階のどっちに?」

「上だよ。でも、どっかでこのにおい……」

ジョージはミスター・ドーソンから離れ、階段を登り始めた。ジョージ、と小さく声をあげたミスター・ドーソンもまた続く。二人は息をひそめ、階段からそっと階上を覗き込んだ。

「誰もいないみたい」

「本当に? じゃあ、においは?」

すん、と鼻を鳴らしたジョージは、そうっと二階に上がり、においの元へ歩き出す。ミスター・ドーソンも続き、しばらくして二人は足を止めた。最も階段から離れた奥の部屋――ピーターの自室の前で。

ジョージの心臓はばくばくなった。なんだかとても厭な予感がする。ごくり、つばを飲み込む音がやけに響き、ジョージは思わず後背にいるミスター・ドーソンを見上げた。

「私の後ろにいなさい、ジョージ」

ミスター・ドーソンはそう言って、ピーターの部屋のドアをゆっくり開けた。

――夕食をテイクアウェイで済ませ、二人の子供たちがバスルームに行っている間、ドーソン夫妻と魔法使いはそれぞれ沈痛さや神妙さを浮かべた顔を突き合わせた。

ピーターの部屋の扉が開けられた瞬間、むわりと立ち上った強い臭気はアナグマの鼻を攻撃し、ジョージはひっくり返って気を失ってしまった。ミスター・ドーソンがジョージの名を呼ぶと同時に階下で玄関のドアが開き、ミズ・ドーソンにまだ少し元気のないピーターを預けた魔法使いが二階まで文字通り飛んできた。何があった、と語気を強めた魔法使いは目を回しているジョージを見るやその小さな体を慌てて抱きかかえ、何度もその名を呼んだ後、何が、と再び疑問を口にする。ミスター・ドーソンも首を振り、リビングで寝かせてやってくれ、と言いかけたところで、ジョージがはっと気がついた。

混乱した様子で魔法使いにしがみついたジョージは、気持ち悪い、と言った。僕このにおい大嫌い、とも。ミスター・ドーソンはピーターの部屋に踏み込み、そこで両目を大きく見開いた。

「……息子は、性犯罪の被害者に?」

ミスター・ドーソンは口許を手で覆いながら、ひどく当惑した声で言う。魔法使いは肯定を返さなかった。

彼らが見たのは、ピーターが普段就寝しているベッドにばらまかれた“液状の何か”、そしてその枕元に置かれた一枚のカードだった――I LOVE YOU IN MY WHOLE LIFE、濃い赤のインクで丁寧に書かれたそのカードは、ミスター・ドーソンが破り捨てて、ベッドマットと共に処分した。

「……少し前から、男につきまとわれているそうだ。あなたたちのご子息は心根が優しく親切だったが、悪人がそれを曲解した。あなたたちにそれを言わなかったのは、以前にテレビ番組でつきまとい被害の犠牲者の報道を観たからだと」

「そんな……」

ミズ・ドーソンは握りしめた両手でわななく口許を隠すようにする。魔法使いは努めて冷静に言葉を続ける。

「裏口も鍵がかかっていたということなら……もしかしたら、鍵が複製されているかもしれない」

「可能性はある。明日すぐにでも鍵を交換してもらおう」

「あたし、今日はずっと起きてる。夜中じゅう何が起こるかわからないもの」

そう口にするミズ・ドーソンをミスター・ドーソンは咎めた。魔法使いもまた、それはやめておけ、と諌める。

「結界があるから、何者かが侵せばすぐにわかる。鍵も魔法を重ねてかけておいたから心配ないだろう。俺はそれほど睡眠を必要としていないから、今日はここで休ませてもらえるとありがたい。夫人は自室でゆっくり休むといい」

「でも……」

ミズ・ドーソンが言いかけたとき、リビングルームの電話がけたたましく鳴った。皆は一様に肩を震わせそちらを見る。ミスター・ドーソンがゆっくりと立ち上がってその傍に寄ると、一つ深く呼吸をして受話器を取った。

「――はい」

『ピーター、いますか』

「……お前は誰だ?」

ガチャン。

険しい表情になるミスター・ドーソンの傍に寄り、魔法使いはそっと繋がらない受話器に触れる。昨日も聞いた声だった。だが、それだけではない。

――やはり、どこかで聞いた覚えがある。

魔法使いは眉をひそめた。

そこへ、子供たちがバスルームから戻ってきた。きっちりと手を繋いだ二人は、不安げに大人たちを見る。常ならぬピーターの悄然とした様子に、ドーソン夫妻は胸を痛めた。しっかり者だと思っていたこの二番目の息子は、それでもやはりまだ覚束ない、か弱い小さなひとなのだ。

「今日は二人とも兄さんの部屋で寝なさい」

「魔法使いさんは?」

「俺はリビングの隅を借りるよ」

努めて気安く笑う魔法使いに、ピーターは眉を寄せて悲しげな顔立ちになる。ジョージはそんなピーターを切なそうに見上げた後、ぱっと魔法使いに顔を向けた。

「魔法使いさんも一緒に寝ようよ」

その言葉に大人たちは目を丸くする。

「いや、マットレスはもうないそうなんだ」

「ベッドで一緒に寝るんだよ?」

「……ピーターのお兄さんのベッドはそこまで大きくないんだ」

カーペットに膝をつき、魔法使いは諭すようにジョージと目線を合わせるが、ジョージは首をかしげるばかりだ。

「でも、ピーターのこと守らないと」

「ああ。ベッドでは君が守ってやれ。俺はここにいて見張りをするから」

「……寝ないの?」

恐る恐るというように、ピーターが弱い口調で魔法使いに問う。魔法使いは先程ドーソン夫妻に話したように、自身がさほど睡眠を必要としていないことを告げた。ピーターはそれを聞いて訝るように眉をひそめる。

「あの、一緒に寝てくれないかな。ベッドだから……ジョージが落っこちちゃうと悪いから。俺と魔法使いさんでジョージを挟んでさ。えっと、そうしようよ」

それがいいだろジョージ、とピーターはジョージに尋ねて、ジョージもまた我が意を得たりというように大きく頷いた。

「ふふふ、そうしてあげてくれない? 結構頑丈なベッドだから、重さは平気よ」

ミズ・ドーソンが子供たちの肩を持つ。ミスター・ドーソンもまた、それがいい、と賛同した。困惑する魔法使いだったが、さあ風呂に入って、と促され、ろくろく反論もできずにバスルームに追いやられてしまう。

子供たちは夜の挨拶を夫妻と交わし、足早にピーターの兄の部屋に入った。

ピーターの兄の私物はその多くがロンドンの彼のフラットに移されているため、室内は学習机とベッドの他は物もなく閑散としている。寒々しい床を渡り、ぽつんと部屋の真ん中に置かれているベッドに二人は乗り上げた。

「ジョージが真ん中だよ。落っこちちゃうからね」

「でも、僕と魔法使いさんでピーターを守るんだから、ピーターが真ん中でしょ?」

「そ、それはやだよ。俺は平気だから」

「だめだよ!」

精一杯しかつめらしい顔をするジョージにピーターは破顔した。

「ねえ、ジョージ。明日は映画館に行こう。パディントンが今ちょうどやってるんだよ」

明るく言うピーターに、ジョージは目を丸くする。その反応を見た彼は、ああ、と合点がいったように大きな声をあげた。

「そうか。映画わかんないね。映画っていうのは動く写真のことだよ。ああー、兄さんがDVD持ってっちゃったんだっけ……」

母さんからタブレット借りてこようかなあ、とピーターは楽しげにぼやく。たくさんの不思議な言葉が彼の口から発せられて、ジョージは頭がこんがらがった。ピーターは、帰りたくないのに帰ってしまうし、ジョージが迷惑だと思わないのに迷惑に思われると言うし、平気じゃないのに平気だと言うし、悲しいのに楽しいふりをする。そしてジョージは彼に何を言えばいいのだろう?

ピーターはジョージに、くまのパディントンの話をしてくれた。そのくまは暗黒の地ペルーから単身、船に乗って密入国し、辿り着いたイギリスのある駅でスーツケースに坐り込み途方に暮れていたところで、ブラウンさんの家族に出会い世話になることになる。その駅にちなんだパディントンというくまの名前は彼らからもたらされたものだという。そしてそのパディントン駅の近くにピーターの兄はフラットを借りているのだそうだ。

「パディントン駅にはパディントンの像があるんだよ。今度ジョージもロンドンに行こう。あ、もちろん魔法使いさんも一緒に。兄さんに君を紹介したいな」

「うん……」

ジョージが胡乱な返事をしてすぐ、部屋のドアがノックされ、魔法使いが顔を覗かせる。ピーターはいやに気のいい声で彼を迎え入れた。入室した魔法使いは遠慮がちにベッドに腰かけると、そっとその真ん中に坐っているジョージの頭を撫ぜた。

「魔法使いさん、明日は映画に行こう。もしかしてあなたも映画って知らなかったりする?」

「え? ……いや、映画は知っているが」

ピーターの言に魔法使いは当惑する。返答に満足した彼はさっさと部屋の電気を消すといそいそと布団にもぐり込み、さあ、とジョージと魔法使いとを促した。二人の子供と一人の大人が収まったベッドはさすがにいささか狭かったが、ジョージはピーターのあたたかさと魔法使いの涼やかさに挟まれてそのうちうとうとし始め、ものの数分で眠りの淵に落ちてしまった。

穏やかな寝息が、カーテンを透かして青い光の射す暗闇に静かに響く。

「……魔法使いさん」

そっと、ピーターの小さな声が魔法使いの耳に届いた。それはどこか暗く、先ほどの振る舞いの奇妙な明るさと相俟って不穏な気配を醸し出す。

「ジョージ、ひっくり返っちゃったんだって?」

「……ああ」

魔法使いの返答に、そっか、と呟き、ピーターはジョージのブルネットをそうっと撫ぜる。

「ねえ、魔法使いさんって本当に、木の実ときのこもらったからジョージの友達になったの?」

「……なんだ、それ。この子がそう言ったのか?」

うん、とピーターは頷く。ふふ、と小さく笑う魔法使いの吐息が暗闇のベッドを震わせた。

「この子がそう言うならそうなんだろう」

「はぐらかさないでよ。本当は?」

咎めるようなピーターの言葉に魔法使いは口の端をそっと上げ、うそいつわりはない、と言った。

「腹が減って倒れていた俺をこの子が見つけて、介抱してくれた。さすがに空きっ腹にきのこは怪しかったが、木の実や……ああ、果物ももらったな。魔法を使うのには体力が要るんだ」

「……ジョージを人間の姿にしてるのが魔法なら、アナグマの言葉がわかるのも魔法だよね」

「ああ」

「それってさ……俺にも使えるようになるかな」

「いいや、無理だろうな」

即答され、ピーターは言葉に詰まる。何拍も置いてようやく彼は、なんでさ、ととげのある口調で返した。魔法使いは静かに静かに話した。産業革命以来の社会の急激な発展により魔法を必要とする生き物が極端に減少したこと。また、ここ数百年での地球環境の変化により、もはや魔法の系譜を繋げられるほど素養のある生き物は生まれなくなってしまったのだということ。そしてまた人間社会に於ける対立構造の多様化および過激化により、魔法もまたテロルと同義に扱われて久しいこと。

「俺は、俺以外の魔法使いを見たことがない。君たち家族が受け入れてくれるなんて思ってもみなかった」

ピーターは息を飲んだ。彼は彼自身の聡明さで、魔法使いがニューフォレストに到るに至った理由を推察したのである。

「……あのさ……あなたが、ジョージと出会えてよかったと思うよ。それに俺たちのところに来てくれてありがとう。ムーンストーン号でダードル・ドアの岩のアーチをくぐれるなんて最高の経験だよ」

「君は、自分が大変なときにまで誰かを気遣うのが趣味なのか?」

笑い交じりの言葉を投げかけられ、ピーターは再び黙る。ぐっすり眠っているジョージの上を渡って伸ばされ、掛布団から出るピーターの肩を優しく叩く魔法使いの手はやわらかな冷たさを持っていた。

「映画なら行こう。またあの魔法をかけてやる」

誰も君を気にしなくなる魔法を、そう言って魔法使いは掛布団を引き上げると、ジョージの後頭部にそっと顔を寄せてそのまま目を伏せた。ピーターは薄明りのなかに浮き上がる二人の面立ちをしばらく見つめていたが、やがて彼もまた目を閉じ、小さな声で、おやすみなさい、と言って傍らのジョージに寄り添った。

◇

ドーソン夫妻ははじめ、ピーターが映画を観に行くことにいい顔をしなかったが、大丈夫だから、魔法使いさんも一緒に行くし、と彼が一所懸命に訴えるので、ミズ・ドーソンも付き添うことを条件に許可を出した。ミスター・ドーソンは今日は一日自宅にいて家じゅうの鍵の交換に立ち合った後に掃除をするという。

街中にある映画館までは埠頭の傍にあるドーソン邸から歩いて十分もかからなかった。ジョージは初めての映画館に興奮し、握ったピーターの手を大きく振りながら、楽しみだね! と高らかに言う。

映画館のショーウィンドーに並べられたたくさんのポスターを見ながら、ジョージは目を輝かせる。色鮮やかなその群れのなかに、得意げな表情を浮かべ、赤い帽子と青いコートでめかし込んだくまを見つけて、この子だね、と嬉しそうに言うので、ピーターも頷いてみせた。ジョージは映画館の隅にあるラックからパディントンの映画フライヤーをつまむと、それを丁寧に彼の濃紺の布鞄にしまい込んだ。

チケットを購入し、上映間近の劇場に入る。四人は最後部から三列目の席でピーターとジョージを間に挟み、ピーターの隣にはミズ・ドーソンが、ジョージの隣には魔法使いが坐った。

「パディントンも森から都会に出てきたくまさんなんだよ。ジョージとそっくりでしょ」

「母さん、昨日、俺が説明したよ」

「お兄ちゃんもパディントンが大好きでね、おうちもパディントン駅の近くに借りてるんだから」

「それも言った。ほら、もう始まるよ」

場内がゆっくり暗転し、上映が始まる。身を乗り出してスクリーンを食い入るように見つめていたジョージはしかし、程なく自身の隣――魔法使いが深い息を吐く音にそちらを顧みた。通路側の一番端に坐している魔法使いはジョージの目線を受け、小さく手を振って、なんでもない、と示してみせる。じい、とジョージは魔法使いをまるでにらむように見つめたが、彼はジョージの肩をそっと押してその目線をスクリーンに向け直させようとした。

「魔法使いさん」

「シー、ジョージ。映画はしばしば静かに観るものだ」

「でも」

「何、どうしたの?」

ジョージの隣からピーターが声をかける。その向こうでミズ・ドーソンもまた不思議そうに顔を覗かせた。ジョージが、魔法使いさんが、と言おうとするとその魔法使いが、なんでもない、とついに口にする。

「ほら、くまが街の人たちと楽しそうにしている……」

スクリーンで縦横無尽に駆け回るパディントンを観ながら、ジョージはずっとそわそわむずむずしていた。魔法使いはそのうち、顔を俯けて寝入ってしまったようだった。

――映画が終わり、場内の明かりがついて、僅かに涙ぐみながら傍らのジョージに目を向けたピーターは、うわ、とやにわに大きな声をあげた。慌ててジョージに自身の膝にかけていた濃い灰色のコートをぽふんと覆い被せると、なかからうにゃうにゃと何か言う声が聞こえる。そんなことを言われても困る。

「ま、魔法使いさん、魔法使いさん!」

うんと腕を伸ばして眠りこける魔法使いの肩を揺らすピーターに、ミズ・ドーソンが、どうしたの、と問う。ジョージが、と言いかけたところで、魔法使いがぱっと目を覚ました。

「しまった」

彼はすぐに隣にいるジョージを――隣にいるはずのジョージと、そこに自身のコートと共に覆い被さるピーターとを見、さっと青ざめた。

「すぐかけ直す」

「ここではまずいでしょ! とにかくすぐうちに帰ろ」

ピーターはジョージを周囲から見えないようしっかと抱きかかえると、魔法使いとミズ・ドーソンを促して足早に劇場を出た。

しかし、外に出たところでピーターの学友の集団に出会った。彼彼女らは皆一様にピーターの姿を見ると嬉しそうな顔になり、わらわらと集まってくる。

「ピーター、映画観てきたの? あたしも誘ってよう」

「ピーターのお母さん、こんにちは!」

「なあ、ピーター、この人誰?」

「え、えっと、えっと……」

うろたえるピーターの腕に抱えられたコートのなかで、ジョージは息をひそめ子供たちの賑々しい声を聞く。皆、ピーターのことが心底好きだと言うような声音で、ジョージの心はばくばくとはち切れそうだった。

そこへ、ミズ・ドーソンの美しい声が割って入る。

「ごめんなさいね、ピーター、ちょっと用事があってすぐ帰らなくちゃなの。また今度に遊んでくれる?」

「そうなんだ。じゃあ、またね」

「うん、ごめん。また学校でね!」

「バイ、ピート」

「バイ!」

子供たちは口々にピーターと別れの挨拶を交わし、三人はまた足早に家路を急いだ。

「魔法使いさん、大丈夫?」

「……ああ、大丈夫……」

気遣わしげなピーターの声と、悄然と掠れた魔法使いの声がする。ジョージはピーターの腕のなかで小さく小さく縮こまった。

「ああ、おかえり。早かったね。鍵は全部取り替えてもらったよ。合鍵も準備してある。それから、ポールに連絡したんだ。今日は難しいが明日の朝一番の電車で帰ってくると……どうした?」

勢いよくドーソン邸に飛び込んできた三人を見、ミスター・ドーソンは大きく首をかしげた。そしてもう一人の小さなブルネットがいないのに気づき、彼は、ジョージは、と恐々問う。

「まさか迷子に」

「違うよ! ここにいる」

ピーターは腕のなかのコートを取り払い、そこで小さく丸まっているアナグマの子を父親に見せた。ミスター・ドーソンの目がぱちりと瞬く。

「ジョージ? どうしたんだ?」

「すまない、すぐに魔法をかけるから」

魔法使いが歩み出てくるのに、ピーターはジョージを抱きしめたまま彼から数歩退いて距離を開ける。ジョージもまたピーターの胸にしがみつき、ちらりと咎めるような視線を青白い顔の魔法使いに送った。このとき、彼らの内心は一致していた。

「魔法使いさん、俺の勘違いじゃないと思うけど」

ピーターが険しい表情で口を開く。

「あなた、すごく疲れてるよね? いっぱいいっぱいだろ?」

その言葉にドーソン夫妻も互いに目を見合わせ、それからひどくいたたまれなさそうな魔法使いを見る。彼は、眉を寄せ、唇を引き結んでいる。

「もしかして夜も寝てないんじゃないの……?」

「やだ、そうなの?」

ミズ・ドーソンが困ったような表情を浮かべ、目線で階上を示す。

「すぐ横になって。あなた、あたしにはゆっくり休んでって言ったくせに」

「いいや、平気だ。君の気のせいだよ、ピーター。いいから、ほら、ジョージを人間に“戻す”ぞ」

「あなたは、“自分が大変なときにまで誰かを気遣うのが趣味なの”?」

ピーターの目線はさながら魔法使いの体温のように冷ややかだ。ジョージは何も言わなかったが、ぐいとピーターの胸を押してその腕から床へ飛び降りると、走って階段の下まで来た。

「魔法使いさん、寝よ。僕、ヤコーセーだからお昼だから眠たくなっちゃった」

がうがう、とアナグマの子は言う。魔法使いはしばらく玄関の前に突っ立っていたが、やがて小さな声で、ベッドを借りる、と一家に断ると、静かにジョージの後を追って階段を上っていった。ミスター・ドーソンがその背に声をかける。

「いいんだ、ゆっくり休んで。私たちは下にいるから、落ち着くといい」

「俺、ホットミルク作る」

ぱたぱたとキッチンに向かうピーターにミズ・ドーソンが、申し訳ないことしたわ、と気落ちした様子で言った。

「うん。俺も全然気づかなかった……。魔法って体力使うらしいんだ。それであの感じだときっと、魔法使いさんが寝ちゃったら解けちゃうんだと思う」

悪いことした、ピーターはむつりと口を尖らせて拗ねたように言う。それから、リビングルームで息子が放り投げたコートを整える父親に声をかけた。

「ねえ、兄さん帰ってくるって、ベッドどうするの?」

「あいつはリビングのソファでいいだろう」

「そうだ、マットレス買ってこなくちゃ」

ミズ・ドーソンが思い出したように手を合わせた。

「ポールが帰ってきたらにしなさい。あいつに手伝わせればいいさ」

「それもそうね」

両親の会話を聞きながら、ピーターはミルクパンにじっと目を落とす。ミルクにはちみつをゆっくり流し入れかき混ぜながら、ふつふつと煮立つその表面を見ていたら、ピーターの腹の底もぐつぐつ沸いてきた。

全体どうして自分がこんな目に遭わなければいけないのだ。大切な人たちを巻き込んで、周囲の人たちに迷惑をかけてまで。それもこれも全てあいつのせいだ。ピーターの眉間のしわはどんどん深くなり、形のよい唇はどんどん引き結ばれていく。そのうち二つのカップにミルクを注ぎ、リビングルームにいる両親に、夕飯まで起こさないでね、と言い置いてピーターは二階に上がった。

階段にもっとも近い、廊下の一番手前にあるピーターの兄の部屋に入ると、入り口に背を向けてベッドに横になる魔法使いの頭のすぐ脇にジョージが丸まっていた。ピーターが入ってきたのに気づいたジョージはぴょこんと小さな頭を魔法使いの肩の向こうから覗かせる。ピーターは兄の学習机からデスクチェアを引っ張ってきてベッドの傍ら、魔法使いの体が向いているほうへ腰を下ろすと、その顔をひょいと覗き込んだ。

「もう寝ちゃったんだ?」

「うん。すぐ寝ちゃった」

がう、とジョージは鳴く。ピーターは持ってきた二杯のホットミルクを見た。

「アナグマって牛乳だめっぽそうだよね……」

仕方ない自分で飲むか、とピーターは一度兄の学習机に片方のカップを置くと、ふたたびジョージの傍に戻る。

「ジョージは魔法って使えないの?」

「使えないよ」

がうがう。

「うーん、どっちかな……」

難しい表情で自分を見るピーターにジョージは切なく喉を鳴らす。ピーターはホットミルクを一口飲んで、ほうと一つため息をついた。

「俺も魔法が使えたら、君と自分の言葉でおしゃべりできたのに」

「それ、すごく素敵だ」

「ねえ、ちょっと嬉しそうにしたよね?」

ピーターはにやっと笑ってホットミルクを一口飲む。すんすんと鼻を鳴らしたジョージは首を伸ばして彼に顔を向けた。さっきからその甘くておいしそうなにおいが気になっていたのだ。

「ピーター、それ僕にもちょっとちょうだい」

手に持ったカップに鼻を寄せるジョージにピーターは困ったような声をあげたが、

「ちょっとくらいならいいのかな……」

とぼやいて冷め始めたホットミルクに自身の人差し指をひたし、白く濡れたその指先をジョージに差し向けた。ジョージは顔を指先に寄せそのにおいを鼻でかいだ後、小さな舌先でピーターの指を舐めた。ずいぶんおいしかったようでそのうち熱心にピーターの指を舐めだしたジョージに、ピーターは結んだ口許をむにゃむにゃ動かす。

「…………」

ひとしきりホットミルクを舐めきった赤い舌先がちゅっと音を立ててピーターの指から離れる。顔を上げたジョージは、

「ありがとうピーター!」

と笑って鳴いた。耳まで赤くしたピーターは何を言われたのかわからないまま、うん、と頷くだけ頷いた。

「……どうした?」

もそりとベッドの上の大きなかたまりが動き、魔法使いが薄い青い目を漫然と瞬かせてジョージとピーターを見た。

「ごめん、うるさくした」

「いや、構わない……」

「もっかい寝る前にホットミルク飲んで。はちみつ入りだから」

ぐいと差し出されたカップに魔法使いは目を細め、小さな声で礼を言う。ジョージは起き上がったその懐にもぐり込んで、魔法使いの胸に寄り添った。

「これ、すっごくおいしかったよ!」

「そうか。ピーターが飲ませてくれたのか?」

「うん!」

魔法使いはジョージの鼻先にカップの口を近づける。わずかに傾けられたその表面をジョージは再びちろりと舐めた。ピーターが顔をしかめる。

「ねえ……アナグマって牛乳平気なの」

「ん? ああ、どうなんだろうな」

「お腹壊したらまずいよ……」

それもそうか、と魔法使いはジョージからカップを離し、もう終わり、とおどけるようにその耳許に口づけを落とす。ジョージは不満そうに口先を尖らせたが、はあい、と返事して魔法使いの懐で居住まいを正した。

ホットミルクはずいぶんぬるくなっていて、魔法使いはすぐに飲み干してしまう。ピーターは彼からカップを受け取ると、さあもう寝て、とあごで促した。

「ジョージとしゃべらなくていいのか?」

「よくないけど、それはあなたが元気になってから。ねえ、そんな風に言うなら俺にも魔法を教えてよ。あなたの弟子にして」

魔法使いの弟子、と笑うピーターに魔法使いも苦笑だけを返して、もぞもぞとまた掛布団にもぐる。ジョージは再び彼の枕元にちょこんと坐り込んだ。

「いい返事もなし?」

「君の時間はもっと有意義なことに使え」

「魔法以上に有意義なことってある?」

「おやすみ。ベッドとミルクをありがとう」

「おやすみなさい、魔法使いさん」

ジョージの口づけを額に受けて、魔法使いは程なく寝息を立て始めた。ピーターはむっと口を曲げ、魔法使いのつむじをじっと見つめているジョージに目線をやる。

「いつもそうして一緒に寝てるの?」

「違うよ。今日は魔法使いさん大変だし、僕は眠くないから」

「そうなんだ」

適当な返事をしてピーターはホットミルクを飲み干すと、椅子の上で膝を抱えた。

「ねえ、君たちずっとここにいるでしょ?」

ジョージはピーターを見た。何も言わない。

「いてくれるよね? 連休は明日で終わっちゃうけどさ……そうだ、君も学校に通えるようにできないかな。あ、でも住民登録ってどうやるんだろう……」

「学校はやだ」

「あ、君、学校はやだなんて言うなよな」

思いがけず会話は成り立ち、そりゃ別に行かなくてもいいんだけどさ、と苦笑したピーターは続ける。それからもぶつぶつと思考に耽る彼に、ジョージはぽそりと呟いた。

「僕、本当に、ピーターと一緒にいたいけど……」

その言葉は布団の上を転げただけだった。

翌朝、ミスター・ドーソンはウェイマス遊覧船事業者組合の会合に出かけざるを得なくなってしまった。すぐに戻ってくるから、と言う彼にミズ・ドーソンが、そう言って帰ってきたためしがないじゃない、と笑う。何やら一人二人、文句言いの船長がいるらしく、またそれに食ってかかる船長もいて、議論はいつも紛糾してしまうのだそうだ。ポールが帰ってくるまでにあなたも帰ってくるかしら、と彼女はからかう。ポールはパディントン駅を八時台で出発する電車に乗ったそうだ。ウェイマス駅までは三時間の道のりである。

少し遅めの朝食を終え、小春日和の穏やかな陽気のなかで、ミズ・ドーソンとピーター、ジョージと魔法使いは騒がしい船長たちのいない静かな船着き場でムーンストーン号の清掃を始めた。ジョージは再び人間の子の姿にしてもらったが、お掃除は疲れるから僕がやるね、と魔法使いをムーンストーン号のステップに坐らせたまま立つことを許さなかった。

「ジョージ、足許に気をつけて。濡れているぞ」

「もう、魔法使いさん、うるさいよ」

狭いステップに収まりながらいちいち自分のすることに口を出してくる魔法使いに、ジョージは口を尖らせて反抗する。身の丈より大きなモップを抱えて一所懸命に船尾の床をこするジョージを、ピーターとミズ・ドーソンも微笑ましく眺めた。

「見守っててあげて、魔法使いさん」

「わかった……」

渋渋というように頷く魔法使いに大きく首肯したミズ・ドーソンは、彼女の身に着けた腕時計を見て、あっと声をあげた。

「ピーター、あたしそろそろお昼ご飯の準備しないと。お兄ちゃんももうすぐ帰ってくるわ」

「え、もう?」

時計を覗き込んだピーターは、じゃあ片づけは俺たちがしておくよ、と笑った。心配そうな表情をするミズ・ドーソンに横から魔法使いが、俺が見ておくから、と口を挟む。

「あなたも信用ならないのよ。無理はしないでちょうだい」

「僕が見てるからね! ピーターのお母さん」

元気なジョージの声にミズ・ドーソンは、よろしくね、と嬉しげな微笑みを返し、何度も振り返りながら船着き場を後にした。

「うちなんかすぐそこなのに」

ピーターは拗ねたように言うが、魔法使いは目を細めて、心配して何が悪いんだ、と言う。

「俺もジョージもご両親も君を心配してるんだ」

「俺もジョージも父さんと母さんもあなたのことも心配してるよ。あ、ジョージ、次は船首お願い」

「はあーい。魔法使いさん、そこ通りまーす」

「反対側を通ればいいだろう……」

ステップに坐る魔法使いと船首に向かいたいジョージはひとしきり通せんぼごっこをし、魔法使いは笑いながらジョージを抱え上げ船首側に渡してやる。礼を言って駆けていくジョージの後姿に、危ないぞ、と魔法使いは声をかけようとしたが、これがいけないのだった、と思わず口を噤んで、ジョージが掃除する姿を見守るに留めた。

「魔法使いさん、俺、下のほう片づけてるから、ジョージのこと見ててね」

「ああ」

ピーターが階下に下りていく足音を聞きながら、魔法使いは船首でモップをかけるジョージの姿を見つめる。背景の薄い青空はジョージの着る明るい茶色のダッフルコートのふちに滲み、そのブルネットの髪の毛をいっそう際立たせる。小さな手足が一所懸命に働いている。魔法使いは薄い青の目を細め、しかし自身の口許がほころんでいるのには気づかなかった。

どれほどの時間、ジョージが狭い船首をあちらこちらへ動き回るのを見ていただろうか。魔法使いが我に返ったのは、ジョージが動きを止めて自分のいるほうへ――その向こう側へ、はっとしたように目線を向けたのがきっかけだった。

「魔法使いさん!!」

ジョージが叫ぶのと、後頭部に衝撃を受け魔法使いが昏倒するのとはほとんど同時だった。途端にジョージの姿は一瞬のうちにアナグマの子に戻ってしまう。ステップに倒れた魔法使いの体の向こうにジョージが見たのは、二人がウェイマスに来たあの日、埠頭で声をかけた若い背高のブルネットの男の姿だった。

「何するんだ、お前!」

「何だ、こいつ……!?」

男は飛びかかってきたアナグマの子を必死に両腕を振り回して追い払おうとする。ジョージはしゃにむに男に取りついたが、健闘むなしく首根っこを引っ掴まれて海に向かって放り投げられてしまった。

ドボン、軽めの質量にふさわしいささやかな音を立てて、アナグマの子の体は海中に沈む。ジョージは両足を掻いてどうにか海面に顔を出し、魔法使いさあん、と叫んだ。

返事はなく、ジョージは精一杯の力で海面に留まりながら船上に戻る術を探す。船尾のほうに海に浸かったムーンストーン号の浮袋を見つけて、ジョージはそれに爪を立ててよじ登った。ロープ伝いに船上に戻り甲板で全身を震わせ水気を振り落として、慌てて魔法使いのいるステップに駆けていく。

彼は変わらず気を失ったままだった。男の姿はない。必死に魔法使いに呼びかけていたジョージの耳に、階下からピーターの悲鳴が聞こえた。

「ピーター!?」

ジョージは今度、船室に向かって走り出した。階下に下りる階段の前で立ち止まったジョージは、男が床に倒れ込んだピーターの上に覆い被さっているのを見た。

「やめて……! 離して!!」

「ピーターから離れて!!」

泣きそうなその声を聞いたジョージは叫んで階下に飛び込んだ。ピーターが、ジョージ、とあの美しい声でアナグマの子の名を呼ぶ。男の背に飛び乗ったジョージは、アナグマの子の鋭い爪でその背中を引っ掻いた。ぎゃあ、と叫んだ男が起き上がり、後背で小さな牙をむくアナグマの子を振り払おうとその図体を大きく動かす。その隙にピーターは男の下から這い出し、ジョージ、と再び叫んだ。

「ジョージ、危ないからこっちに来て! そうだ、魔法使いさん……!」

ピーターは魔法使いの名を叫んだ。

「やめろ、この……!」

男は自身に爪を引っ掛けてくるアナグマの子をむんずと掴んで投げ飛ばす。ジョージの体は船室の壁に当たってずり落ちた。

「ジョージ!!」

ピーターはジョージに駆け寄った。その小さな体がぐったりして動かないのに彼は青ざめる。

「ジョージ、ジョージ……厭だ、目を覚まして……」

「くそっ、その動物、いつの間に飼ってたんだ? ピーター。しつけはちゃんとしてくれないと……」

黒い影がピーターの上にかかり、海色の瞳が恐る恐るそれを見上げる。男は困ったように微笑んで、ピーターの傍に膝をついた。

「あの男もそうだ。いつの間にあんな奴を誑し込んで。部屋にまで上げてたじゃないか。でも君はそんな子じゃないだろう?」

淫乱な子じゃない、そうささやく細く節くれだった指先がピーターのまろい頬に触れ、ゆっくり、ゆっくりとそのふちをなぞっていく。触らないで、と頭を振って抵抗したその麦色の髪を男が掴みあげた。

「優しい君はあの男に言い寄られて断れなかったんだ。そうだね? 俺に優しくしてくれたときみたいに。君はなんて心根の美しい子供なんだろう。でも無理はしなくていいんだ」

「……お前も無理をしなくていいんだ! 俺に優しくしてもらえなかったからって力ずくでこんなことするなんて最低だ。さっさと諦めろよ!」

ピーターは男を睨み上げ、吐き捨てる。ミルクパンの煮沸を見下ろしていたときのように、ピーターの体がぐつぐつとまた煮えたぎってきた。

男の目の色が変化する。何を言われたのかは判然としないが、この美しい少年が己を侮辱したことだけは理解できた。黙った男に向かってピーターはなおも言葉を続ける。

「俺の大切な人たちに迷惑かけて傷つけて、何様のつもりだよ? 俺は子供だけど、お前みたいな人間が間違ってることくらいわかってるんだ!!」

「ピーター、なんてことを言うんだ……!」

美しい少年の髪の毛を掴んでいた手が離れ、刹那、ばちん、とその柔らかい頬をしたたか叩いた。ピーターはジョージを抱えたまま床に体を打ちつける。少年に再びのしかかった男はその抱えていたアナグマの子を抓み上げると、小さな体をぽいと自身の後背に投げた。

「ジョージ!!!!」

ピーターが絶叫した。彼は必死で暴れ男の拘束から逃れようとしたが、大人の力に抑えつけられて身動きが取れない。その海色の瞳から幾筋も涙が伝って頬を濡らした。

「クソ野郎、クソ野郎、クソ野郎!! 離せ!!」

「言葉遣いに気をつけろ、ピーター。君の口が穢れるだろう?」

「知るか、この、最低野郎!!」

男の手のひらはピーターの口を覆い、その細い太ももを膝で強く押しつけた。ピーターが涙で濡れた眼を動かしたとき、その視界の隅に閃光が走った。

「その子から離れろ、クソ野郎」

低く寂のある声が怒気を伴って船室に響く。男ははじけた光に当たって吹っ飛び、船室の奥に転がった。

起き上がったピーターは声のほうに駆け寄り、その体に抱きつく。声の主――魔法使いは片腕に、気を失ったアナグマの子を抱いていた。彼はジョージをそっとピーターに受け渡す。船から出ろ、と言われ、その場から一歩、二歩、退いた彼は、不安げに手許に目線を落とした。

「ジョージ、大丈夫……?」

「大丈夫じゃない」

冷たい声が返事をする。ピーターは全身が凍りついたような心地になった。魔法使いは激怒していた。その薄い青い目に酷薄な光を宿し、彼はじっと男を見据えている。

よろよろと立ち上がった男は、魔法使いと、その後背に怯えたように佇むピーターとを見た。

「せっかく君たちが一所懸命に掃除をしたんだ。ドーソンさんの船を汚したくない。さあ、外に出ろ」

ピーターは慌てて階段を登り、船尾に出ると桟橋へ飛び降りた。人を呼ぼうかと口を開けた瞬間、彼の横に男が飛んできてそのまま倒れ込む。ピーターは悲鳴をあげて後ずさった。

「すまない。ピーター。離れていろ」

ゆっくりと魔法使いが船から桟橋へ降りてくる。男は埠頭のコンクリートの壁にもたれ魔法使いを見上げた姿勢のまま、恐怖で顔を固めて動けなくなっていた。

魔法使いの腕が伸び、その手指が何かを掴むような仕草をする。途端、男は首を押さえて苦しみ始めた。音にならない呻き声が男の口から唾液と共に漏れ出す。ピーターは目を見開いた――こいつを殺す気だ!

「だめだ!」

ジョージを抱えたまま、ピーターは魔法使いに体当たりした。たたらを踏んだ魔法使いの手がぱっと開かれ、男が激しく咳き込みながらくずおれる。

「何をする、ピーター!」

「い、今、今、殺す気だっただろ!」

「当たり前だ! ジョージと君を傷つけたんだぞ!」

それはそうだけど、ピーターが口ごもり、それから何かを思い出したようにぱっと顔をあげる。

「もしかして、密猟者も殺したの?」

その問いに、魔法使いは答えなかった。ピーターは目の前の魔法使いの薄青の瞳が恐ろしくなって、思わず彼からも距離を置く。そのとき、彼の腕のなかでジョージが身じろぎした。

「ジョージ……? 気がついた!?」

「あれ、ピーター……?」

ぱっと目を開けたジョージはピーターの涙にぬれ真っ赤になった頬を見るなりぎょっとして、彼の胸にしがみついた。

「ピーター、大丈夫? 痛そうだよ……」

「……君は大丈夫か、と」

魔法使いがそっとジョージの言葉をピーターに伝える。ピーターはジョージの顔を覗き込んで、大丈夫だよ、と泣き笑いで首肯した。よかった、とジョージが微笑んだとき、ピーターの体が強い力で引き倒され、ジョージは彼の腕から放り出された。驚いた魔法使いが腕を伸ばしてなんとか彼の体を受け止める。

「何しやがる、貴様!」

男がピーターの首に腕をかけ、魔法使いを睨みつけた。

「俺とピーターの仲に割って入るなんて……! お前に俺たちを引き離す権利があるのか! この子を幸せにさせられるのか! ピーターの一番は俺なんだ!!」

ジョージは魔法使いの腕のなかで男の顔を見つめ絶句した。

魔法使いは他方の手を男に向かって伸ばす。ギシリ、軋んだ音がピーターの耳に響き、拘束が緩んだ腕から逃れた彼はその場に倒れ込みながら、それでもぐいと面を上げて魔法使いを睨んだ。

「だめ、殺さないで!!」

ピーターが怒鳴った。

「また君が傷つくぞ!」

魔法使いも険しい声で返す。ピーターの海色の瞳からぼろぼろと涙が零れた。

「それでも殺さないで!! こんなやつ! こんなクソ野郎!!」

「ピーター!!」

ジョージが叫んだ。ピーターがはっと目を見開く。

――アナグマの子の声が聞こえた。

「そこで何をしている!!」

桟橋の上から声が降ってきた。彼らが揃って振り仰ぐと、二名の制服警官が柵から身を乗り出して青ざめている。その周囲には人が集まっていた。皆一様に困惑や恐れをその面に浮かべている。片腕にアナグマを抱えもう片腕を伸ばした男と、その手のひらの先で首を抑えて苦しむ男。桟橋に倒れ泣きわめく少年。

「な、何をしているんだ! やめなさい。その手を下ろして。凶器を離すんだ」

「…………」

魔法使いは眉をひそめたが、そっと腕を下ろすと手を開いた。苦しんでいた男は桟橋に仰向けに倒れ気を失ってしまったようだった。魔法使いはジョージを肩に乗せピーターを助け起こすと、そっと彼から数歩距離を置く。ピーターはぐいと涙をぬぐって魔法使いに歩み寄ると彼の傍に立った。

「ちょ、ちょっと、ちょっと通してください!」

そこへ、人込みを掻き分けてドーソン夫妻、そしてもう一人、背高の金髪の青年が現れた。

「兄さん!」

ピーターの嬉しげな声にジョージと魔法使いは揃って金髪の青年を見上げた。焦燥した様子の彼は柵を乗り越えて勢いよく桟橋に飛び降りると、弟に走り寄ってぎゅうとその小さな体を抱きしめた。

「ピート、無事でよかった……!」

「うん……」

心底から吐き出された安堵の声がピーターの耳を打つ。ピーターも兄の背を抱きしめ返し、ぎゅっと目をつぶった。また涙があふれてきて、口から嗚咽がもれる。彼の兄はピーターの背を撫でさすりながら、何度も何度も頷いていた。

そして、その様子を静かに見下ろしながら、ジョージは自分の心臓がどきどき脈打ち、しかし四つの足が先まで冷えていくような心地を覚えていたのだった。

◇

男はピーターに対するつきまとい行為で逮捕され、ドーソン一家、そして人間の子の姿になったジョージと魔法使いは調書を取るために駅のある街中から僅かに遠方の駐在所に留め置かれ、解放されたのは夕方になってからだった。魔法使いに対しては翌日改めて来所するように重ねて要請され、彼は不承不承頷くはめになった。

夕食は外食になってしまったが、食事の間中ピーターの兄であるポールは様々な話をして一家を笑わせていた。魔法使いと、彼に再び人間にしてもらったジョージにもポールはたくさん話を振り、二人の話も熱心に聞きたがった。二人は尋ねられれば答えたが、それ以外ではあまり口を開かなかった。

「ジョージ……? 体痛むよね?」

ピーターが心配そうに尋ねるので、ジョージはぶんぶん首を振って平気だと言うように笑ってみせる。確かに、魔法使いの治癒魔法でぶつけられた傷はすっかり治っていた。ピーターはむっと眉を寄せ、

「無理はするなよ」

と拗ねたように言う。ジョージはこくんと頷いた。

ドーソン邸に帰り、ジョージとピーターとは一緒にバスルームに向かう。リビングルームではその間、今日に買い損ねてしまったマットレスについてと、ポールの今晩の寝床についての話し合いがもたれたが、リビングでいいよ、と彼が人好きのする笑みを浮かべてあっさり言うのでその場はすぐに散会となった。

「魔法使いさん、弟のこと守ってくれてありがとう。あんなに小さいのに、ひどい目に遭うなんて勘弁だよ……」

「……ああ、そうだな」

ポールの言葉に魔法使いも神妙に頷く。

バスルームから戻ったジョージとピーターの二人は、家族と夜の挨拶を交わしポールの部屋に入って魔法使いが来るのを待った。

「思ったんだけど、アナグマの姿なら俺のリュックに入って学校に来てもいいんじゃないかな。君は分別もあるし、おとなしいしね」

「分別って何?」

「こう……物事を弁えるみたいなことだよ。……弁えるって難しいな……」

ピーターが難しい表情をしたところで、魔法使いが部屋に入ってきた。

「魔法使いさん、弁えるってどういう意味?」

「身の程を心得ているということかな」

「うう、余計にわかんなくなった。もういいや」

寝よう、と明るい声で言って、ピーターはジョージを抱きながら掛布団にもぐり込む。魔法使いもまた部屋の電気を消して、ベッドに乗り上げた。

「おやすみなさい、ジョージ。魔法使いさん」

「おやすみ、ピーター」

魔法使いが、そうっとその右手を緩やかに振るうと、すう、とピーターが一息に深く寝入る。

静かに、ジョージが口を開いた。

「……魔法使いさん、僕のことアナグマに戻して」

「……いいのか?」

気遣わしげに尋ねる声に、ジョージは、うん、と頷く。もういいや。瞬き一つで人間の子だったジョージはアナグマの子の姿に変わった。

魔法使いはジョージを優しく促し、ベッドから静かに下りた。部屋の隅のクローゼットにかけていた濃緑のモッズコートを羽織り、ジョージの濃紺の布鞄を肩に掛ける。せっかく大きく作ってやったのに、少しも膨らまなかった。魔法使いはその懐にアナグマの子の体を抱えると、ふう、と一つ息を吐いた。

「どこに行くの?」

小鳥のような美しい声が二人の下に届く。魔法使いはひどく驚いてベッドを振り返り、ジョージはその首許から顔を覗かせた。

「なぜ、目を覚まして……」

「何の話? どこに行くんだって聞いてるんだけど?」

ピーターは強い口調でジョージの名を呼ぶ。ジョージは悲しげに目を伏せ、それからゆっくり瞬いた。

「僕とあいつ、おんなじだったから」

アナグマの子の声は、少しも違わずピーターの耳に届いた。

「もう君の傍にいたくない」

「なんで、そんなこと言うの……」

それまで強張っていたピーターの声が揺れる。ジョージはぽろりとその目から涙をこぼした。

大切な人を傷つけて、周囲の人たちに迷惑をかけても、一番の人のことを自分が幸せにしてあげたかった。

「…………僕、もう帰る。バイバイ、ピーター」

ジョージの声は涙で震えた。

「行かないで」

ピーターは慌てて布団から下りようとした。魔法使いが小さく手を振り、その動きを止める。信じられないような表情でピーターは彼を見た。

「魔法使いさん、やめて!」

「さよなら。ピーター」

「ジョージ、行かないで!!」

――光が溢れ、眩しさに目をつぶったピーターが瞼を開けたときには、室内にはすっかり彼一人だけになってしまっていた。

◇

ニューフォレストのアナグマたちの住処では、ジョージの不在で大変な騒ぎとなっていた。アナグマたちは全クランを揚げ三日三晩総出でその行方を捜して森じゅうを駆け回り、森じゅうの動物たちに聞き込みを行い、そのうち数羽の鳥から魔法使いが何か小さなものと森を出て行くのを見たという証言を得た。そしてアナグマの一匹が、よもや魔法使いがジョージを拐かしたのでは、と仮説を立てたことにより、常から変質者だとしてよく思われていなかった魔法使いの森の奥にある自宅を、アナグマたちは口に松明を加えて取り囲みついに焼き討ちせんとしたのである。

そんなわけで、ウェイマスからジョージを抱えて転移した魔法使いは自身の自宅玄関前を到着先にしたため、目をぎらつかせ殺気立つアナグマの群れに完全包囲されることとなってしまった。

しかし、そこで懐から飛び出たジョージが魔法使いを庇って立ち、必死に口添えをした。魔法使いは自分のためを思ってたくさんの良いことをしてくれ、そのことで自分は魔法使いにとても感謝しているから、どうかひどいことをしないでほしい、と。その訴えを聞いてアナグマの長老の一匹が、許そう、と口にしたため、魔法使いの家はどうにか焼き討ちを逃れ、魔法使い自身も私刑を免れて、改めて森の動物たちのなかに迎え入れられることになったのであった。

アナグマたちはジョージが不在の間、何をしていたのかを聞きたがり、ジョージもそれに応えて自身の冒険譚を拙い言葉で一所懸命に皆に話して聞かせた。何よりアナグマたちがジョージの言葉に熱心に耳をかたむけるのはこのときが初めてだった。森の外に広がる見も知らぬ風景、人間の子が動かす電車や船、海辺の街ウェイマスの賑々しさと色鮮やかさ、ダードル・ドアの巨大な岩のアーチ、世話になったドーソン夫妻、そしてピーターの優しさとあたたかさ。何か持ち帰ってきたものはないの、と一匹に尋ねられたが、ジョージの濃紺の布鞄には観光案内とパディントンの映画フライヤーしか入っておらず、ジョージはしょぼくれた。しかし、観光案内もパディントンの映画フライヤーもどういうわけかアナグマたちには好評だった。

ジョージが、自分はピーターにジョージという名前をもらったのだから皆にも自分をそう呼んでほしい、と得意げに言うと、アナグマたちはしきりに羨ましがり、自分たちにもそれがほしいと口々に言った。そこである晩、アナグマの学校では、魔法使いを特別講師に招いて名前についての講義と、命名のワークショップが開催されることに決まったのである。

講義を受けるアナグマの子たち、そしてその後ろに居並ぶ森に住むクランのほとんどのアナグマたちの視線を一身に受けて、魔法使いは苦笑する。ジョージはその隣で魔法使いのサポートを務めることになっていた。

「このたびは禍根を越えてお招きいただきありがとう。それではまずは、命名とは何かについて説明していく」

「そんなのはいいから早く名前をつけてくれ!」

野次が飛んだ。魔法使いは声のした方へぴっと人差し指を立てて示すと、聞け、と低く、しかし森じゅうどこまでも届きそうな澄んだ声で言った。

「名前をつけるということは、この世で一、二を争うと言っても過言ではないほど、尊く素晴らしい行為だ。だからこそ、その持つ意味について、その行為の重要性について我々はまず知らなければならない」

静かにしていろ、と魔法使いは続ける。そうでなければ静粛の魔法をかける、とも。アナグマたちはじっと黙って、魔法使いの声に聞き入った。

「君たちは、アナグマ、という名前を持っている。だがこれは、君と、君の隣にいる君の友や知り合いあるいは家族、または嫌いなやつとも同様の名前である。君、自身、の名前ではない」

魔法使いは傍らのジョージを示す。

「この子はジョージ。アナグマのジョージだ。これはこの子自身の名前だ。一つ言おう、名前をつけるということは、それ、と、それ以外、とを明確に差別するということだ。この子にジョージという名前があることで、この子は特別なんだ」

然り、君たちにも名前が必要だ、魔法使いはそうして、アナグマたちを見渡す。

「名前をつけることで、わたし、と、君、とを差別する。そうして、わたしも君も同様に特別な存在になっていく。どういうことか、一つの事例を示す」

一呼吸置き、魔法使いは再び口を開く。

「子供が生まれる。アナグマの子と同じように、人間の子にも。子供が生まれるからには、親がある。この子供はしばしば親に望まれて生まれてくる。もちろんそうでないこともある。そして生まれてきた子供が、ほとんどの場合、一番初めに親から渡されるもの、それが名前だ。そしてこれが差別だ。他のいかなる存在をさて置いても、自身の子供を特別とし、何にも勝る存在として扱う。これが名前をつける行為の一つの例だ」

うろうろと歩き回りながら講釈を垂れていた魔法使いだが、やがてジョージの傍で立ち止まった。

「しかしこれには問題がある。他者、つまり自分でないものから渡された名前であるという点である。この問題がどのように発展するかというと、これは君自身の行動に望ましくない制約を課す恐れがある。このように振る舞わなければならない、あるいは、この者にもらった名なのだからこの者に逆らってはならず、ないがしろにしてもならない、など。本来であれば名前と君自身の振る舞いは別であるべきなのに、嘆かわしい制限が課されてしまう。これはよくない。だが幸い、ジョージはそうならなかった。これはこの子と、この子を名づけた少年の素晴らしい関係性があってこそだ。特例なのであまり真似はしないように」

その言葉を聞いて、ジョージは心があたたかくなり、誇らしく思う気持ちでいっぱいになった。ずっとピーターの傍にいることはできなかったが、ピーターからもらった名前が、ジョージにとって、ジョージが生き続ける限り永遠の宝物になるだろうとそう思った。

魔法使いはジョージの後頭部を優しく二度叩き、再びアナグマたちに向き直った。

「君たちは僥倖だ。自分に自分で名前をつけることができる。どんな名前をつけてもいい。君が好きな食べ物や、君が好きな生き物、君が好きな自然のなかの何がしかや、君が好きな歌の一節」

どんなものでもいい、魔法使いは仰々しく口にする。

「もし難しいなと思ったら、なんでも俺に尋ねてくるといい。ここにいくつか本もあるし、本のなかには人間の子の名前もたくさん書いてある。そのなかで君が特別気に入った言葉の響きを自分の名前にするのでも、何でもいいんだ。全て、君たちのやりたいように」

そうしてようやく魔法使いは立ち止まり、ゆっくりとアナグマたちを見渡すと、幾ばくかの沈黙の後、静かに口を開いた。

「君たちはこれまでも確かに特別だった。だが、これからもっと特別になる。君が君につけた名前を、君自身が、そして他の誰かが呼ぶとき、そのことを実感することになるだろう。ご静聴どうもありがとう」

わっと歓声があがり、何十匹ものアナグマたちがその前足をぱたぱたと幾度も打ち合わせ、不思議な音の拍手が学校に鳴り響いた。魔法使いは、彼には珍しく達成感に満ちた穏やかな笑みを浮かべ、それからジョージを見た。ジョージもまた魔法使いを見てにこりと微笑んだ。

ワークショップは盛況だった。アナグマたちは皆、楽しそうに自分自身に名前をつけた。自分は星が好きだから星と名乗るもの、トカゲが好きだからトカゲと名乗るもの、そよ風の音色が好きだからそよ風と名乗るもの、赤い色が好きだから赤と名乗るもの、様々だった。そして少なからぬアナグマが魔法使いに助言を求めた。魔法使いはたくさんの本を彼らに貸してやり、彼らが気にした単語のいちいちを読んで聞かせ、そのなかから多くの様々なものの名前がアナグマたちの名前になった。サイード、キルステン、ダイヤモンド、フルンゼ、アラン、チンギス、ヘスース、ニエレレ、アモイ、ハンニバル、ナナ、フォーク、ウルル。森はアナグマたちが互いの名を呼び合う声で満ちた。

ひとしきりアナグマの波が去ったところで、ジョージはもじもじと恥ずかしそうに体を縮こまらせながら魔法使いに話しかけた。

「あのさ、魔法使いさん。あのね……」

普段より弱ったような小さな声に、魔法使いはその口許に耳を寄せて小首をかしげる。

「僕……ごめんなさい。ずっと魔法使いさんのお名前、知らなかった」

「ああ」

そんなことか、と魔法使いは何の気なしに頷く。ジョージはぴょんと魔法使いの太ももに飛び乗って背伸びし、その顔を覗き込んだ。

「でも、お名前は大切なんだって魔法使いさんが言ったんでしょ。だから、僕に魔法使いさんの名前を教えて」

必死に訴えかけるジョージに苦笑して、魔法使いはその背を撫ぜてやりながら、それはできないんだ、と言った。

「どうして……?」

「俺には名前がないんだ」

ぱくん、とジョージの口が開いた。とぼけたような表情の愛らしさといったらこの子は何にも勝ると魔法使いは思う。

「……なんでないの?」

「さあ。わからない。与えられなかったからかな。自分が一人で生きる分にはそれでも困ったことはなかったし」

「……でも今、困ってるよ」

ジョージはそう言った。

「僕が魔法使いさんのお名前、呼べないでしょ。困るよ。だから魔法使いさんもお名前つけよ!」

そうしてジョージはぴょんと魔法使いの膝から飛び降りると、傍らに積まれた本を一所懸命に両手に抱えながら、次々とそれを名もなき魔法使いに差し出してやる。

「ほら、これ見て!」

「ジョージ、いいんだよ」

魔法使いが愛おしさをたっぷりと含んだ声音で、その名を呼ぶ。本を抱えたままジョージは振り返った。

「そんなら、君がつけてくれ。俺の名前を」

彼が手を差し伸べるので、ジョージはその指先にすり寄り、魔法使いがそうするままに彼の腕に抱えられた。魔法使いがジョージの小さな頭に口づけを落とす。

「今度こそ大切にできるから」

「……わかった。僕、いっしょけんめ考える」

難しい顔で頷くジョージに、魔法使いは微笑みを返した。ああ、任せたよ、と言う声は、あたたかさと喜びにあふれていた。

やがて、森には静寂が満ち満ちた。植物たちも、動物たちも眠る季節が来た。アナグマたちが互いの名を呼び合う声も今は聞こえず、僅かな鳥たちのささやかな鳴き声ばかりが森に沁みている。

ジョージは魔法使いの家に世話になっていた。冬眠の欲求がジョージにはなかった。

外がきんと冷えた夜、暖炉に火が燃えるリビングルームで魔法使いが淹れてくれた紅茶を飲みながら、二人はささやかに言葉を交わす。ぽつりとその会話が途切れたとき、魔法使いがふと顔を上げ、彼の家の入り口に目を向けた。

「どうしたの?」

「……いや……」

薄い青い目が細められるのにジョージは首をかしげる。しばらく家のなかはしんとしていたが、やがてジョージもまた耳をぴくりと動かして魔法使いの目線の先を見た。

トントン、そのドアが二度ノックされる。ジョージはぴょんと飛び上がり、リビングテーブルを渡って魔法使いの肩に駆け登った。

「大丈夫、俺がいるから」

魔法使いは静かに立ち上がりドアへ向かう。トントン。その間にもう二度ノックがあった。

そうっとそのドアが開けられる。森に広がる漆黒の闇のなかで、麦色の髪の毛がきらめいた。

「こんばんは」

小鳥のような美しい声。濃い灰色のコートに身を包み、深紅のマフラーに赤らんだ顔をうずめたピーターがそこに立っている。ジョージはぽかんと口を開けた。彼の海色の瞳が魔法使いの肩にいるアナグマの子の姿を見て、嬉しげに細められる。

「寒いから入れてほしいんだ」

「ああ……どうぞ」

魔法使いはそっと体をどかせてピーターをなかに招き入れる。やけに大荷物を抱えた彼は、あったかいね、と言いながらゆっくりマフラーを解いた。

「学校がクリスマスでお休みに入ったから、遊びに来たんだ。一人でね。父さんも母さんもニューフォレストならいいよって言ってくれたから」

ピーターは暖炉の傍に歩み寄るとほうと一つ息を吐いて、所在なく立っている魔法使いと、その肩にいるジョージを改めて見る。

「もしかして結界? 張ってた? わかりやすかったよ。この周りだけ森が起きてた」

得意げな表情を浮かべるピーターに魔法使いは困惑する。

「あの日、アナグマになってたジョージの言葉もわかったんだ。これって俺に魔法を使える素養があるってことじゃないの?」

「…………」

ジョージはぴょんと魔法使いの肩から床に降り立ち、ピーターを見上げた。ピーターもまたその場に膝をついてにこりと微笑んでみせる。

「ねえ、来て。ジョージ。俺に君を抱きしめさせて」

手を差し伸べられ、ジョージは恐る恐るピーターに歩み寄る。その傍らに辿り着いたとき、ピーターはたまらずジョージの体をぎゅうっと抱きしめた。

「わぷ」

「ジョージ、俺の名前を呼んで。君の声で」

「…………ピーター」

うん、と彼はジョージの声に応えて頷いた。

「ジョージ、君の傍にいさせて。君と魔法使いさんの傍に」

ピーターはジョージを抱えたまま立ち上がると、魔法使いの腰に抱きつく。魔法使いは戸惑ったが、そっとその麦色の髪を撫ぜ、その背に手を添えた。

彼は、クリスマス休暇の間は森で過ごすことを許されたこと、魔法使いに弟子入りをしたいということ、いつかは三人で一緒に暮らしたいということを静かに訴えた。魔法使いは、まだ小さな子供が言うことだ、と内心本気に取らなかったが、その心の声はピーターに聞こえたらしく、咎められてしまった。

その夜、三人は揃ってベッドにもぐり込んだ。ウェイマスの街で、あるとき彼らがそうしたように。魔法使いとピーターに挟まれたジョージは嬉しげに口許をむにゃむにゃさせて、そのうち寝息を立てていた。

冬の晴天の下、木漏れ日射す森を、ジョージはピーターと魔法使いと共に歩いている。

見上げれば、木の葉も落ちてさざめく木の枝の向こうに青い空と白い雲が見える。ジョージの瞳は世界にあふれる全ての色を映して、きらきらと潤み、輝いた。

幸せだ、と心からそう思った。