温かい水の中にいるようなまどろみから一気に引き上げられる感覚。ぶわ、と耳元で風が鳴り、すさまじい勢いでジェームズ・T・カークは目を覚ました。

まるで久しぶりに息を吸えたかのような苦しさ、見覚えのない風景に目を彷徨わせるカークは、その隅に動く“誰か”に意識を向ける――何一つ見知らぬ景色の中で、この男だけは見たことがある。

レナード・マッコイ、カークがよくそう彼を呼ぶところの“ボーンズ”は、カークについて「一瞬しか死んでいない」と表現した。つまり、己は一瞬、死んでいたのだ。そして、あの恐怖を覚えている。傍にいたのに嘆き悲しむ友人に触れることすらできなかった恐怖を。だが、その友人は死に往く己のために涙を流してくれた。かつて彼自身が死に往くことさえほんの少ししか躊躇わなかったあの鉄面皮が。

患者の視界のほとんどを覆っていた医師が体をどかして、その向こうに件の友人の姿があるのにもカークは気づく。鉄面皮の友人、スポックは“普段通り”の顔と口調をしていたが、カークにもわかる喜びをその表情に溢れさせていた。ああ、生きていてよかった、カークの心底からそんな感情が湧きあがる。こうしてまた無二の友人たちと言葉を交わすことができる、それだけがまるでこの世で最も素晴らしいことのように思えた。

カークが意識不明の間に起こった出来事の報告や久しぶりに気の置けない会話をいくつかして、艦長代理として忙しない日々を送っているらしいU.S.S.エンタープライズの副長が病室を去った後、しばらくはマッコイがごそごそと作業をする音だけが響いていた病室に、ふとその医師がカークのベッドに歩み寄ってきて腹の上に“何か”を乗せたことで新たな音が加わった。ふるるる、とどこかかわいらしく頼りなげで――とても美しい声。

「トリブル?」

カークの手は自然とそれを撫でていた。柔らかな手触りが心地よく、気持ちが穏やかになっていく。

「なんでこんなところに?」

「お前と一緒に生き返ったやつだよ。お前の命の旗印」

マッコイの言葉に、カークは思い出す。スーパーヒューマノイドの背中の向こうで何か作業していた彼の後姿。囚人が己に送る視線の居心地の悪さに気を逸らそうとしたカークに、場違いな安心感をもたらした。

カークは腹の上のトリブルを持ち上げて自身の胸板に乗せる。

「お前はどのくらい死んだ? どのくらいの距離を引き返してきたんだ?」

小さな声で問いかけるが、トリブルの返事は、ふるる、という鳴き声だけだ。代わりにマッコイが「大体同じくらいだよ」とカーク同様ささやき声で答える。

「お仲間が傍にいた方がいいだろうと、この2週間ずっとお前と一緒にいさせてやったんだぞ。名前も付けてやろうと思って。ミスター・ST、とか」

「ST? どういう意味だ」

「スーパートリブル。スーパータイベリアスでもいい」

Dammit、思わずカークの口から悪態が漏れる。

「絶望的なセンスだ、ボーンズ。目覚めて早々なんてことを聞かせるんだ。もっとまともなことを言えよ」

「スポックのネーミングセンスの方がひどかった。俺たちには聴き取れない単語だぞ。サ……ロ……キュー……なんとかかんとか。まったくどういう言語感覚をしているんだバルカン人は」

マッコイの返す言葉にカークは眉を持ち上げた。この男と常から馬の合わないあのバルカン人が、トリブルの命名について会話をしたというのか、しかも自分が眠りこけている間に。そんな面白そうなこと、どうして起こしてくれなかったんだ、と尖らせた口をトリブルに見せる。

ベッドの傍らでパッドに何か打ち込んでいたマッコイが、ああ、とため息をついた。

「そんなことはどうでもいいんだ。お前はしばらくこのまま特別な相手でもない限り面会も謝絶だが、状況を見てリハビリを始めるからな。ついでに言うとお前が死んだことは機密事項だ、俺たち……エンタープライズ・クルーだけの。死人を生き返らせたなんて言ってみろ、俺たちは明日から一体どれほどの奴らにつけ狙われることになる?」

「優秀なクルーも大変だよな。俺なら明日からでもリハビリできる。今は……」

起き上がれないけど、と苦笑を浮かべるカークに呆れたように再び嘆息したマッコイは彼の額を軽く叩いて、しばらくは日常の軽い動作だけだ、と戒めるように口にした。

「今回だけはお前の無茶も聞かない。ここは俺の聖域だ、従ってもらう」

「つれない」

そうしてカークはまたトリブルと戯れようとしたが、ぱっとその手から奪い去られてしまって非難の声を上げた。「なんだよ」とマッコイを咎めれば彼は己の自宅にその毛むくじゃらを連れて帰るのだと言う。理由を尋ねると、一度彼の不在の間にトリブルにカークを任せておいたら――トリブルに務まるのかというカークの横やりは無視された――スポックと共に面会に来たウフーラがあろうことか餌をやろうとしたのだと言う。そのときはスポックが論理攻撃でウフーラを押し止め事なきを得たが、以来マッコイは常に己の目の届く範囲にトリブルを置いて離さないそうだ。

「すっかりお前のペットか」

「情が移ってしまった。かわいいぞ、なあST。もうお前で実験はしない」

「その呼び方はよせ。俺が新しい名前を考えてやる」

「“必要ありません、私はミスター・STです”」

「ボーンズ!」

大声を上げると、彼は笑ってトリブルをカークの胸の上に戻した。

「――だが、まあ、今夜くらいはいいか。俺も別の仕事があるからこれから行かなくちゃならん。俺の不在の間にウフーラが来ても絶対にトリブルを渡すなよ。他のお嬢さんたちもだ」

「面会謝絶だろう? 今夜は二人きりだ、トリブル」

どれほど長い間この言葉を女性に向けて伝えていないだろう。「久しぶりの相手が雌雄同体の非知的生物とはね」と口にすれば、マッコイは「本当に明日からでも大丈夫そうだな」と笑い、それから「ゆっくり休めよ、また明日」と彼らしくなく殊勝な言葉をかけて病室を出ていった。

◇

夜、隔離病棟の刺さるような静けさのなかで、カークはぼんやりと薄く光る天井を見つめていた。手元のトリブルは少し前までは柔らかく鳴いてカークの心を和ませていたが、今はゆっくりとその体のどこかわからない部分を上下させている。顔がないからわからないが、眠っているのかもしれない。

カーク自身は2週間の眠りから目覚めたせいか少しも睡魔が来ない。珍しく己を気遣う言葉を掛けた友人に従いたかったが――彼は行動やわかりにくい表現でカークを気遣いこそすれ、それを伝わりやすい言葉に変換したことはあまりない――体は言うことを聞いてはくれなかった。

ふと面を窓に向ければ、その向こうに広がる世界にも夜が満ちている。カークは、ずいぶんと昔の歌を思い出した。200年以上も前に当時のミュージシャンが作った、タイトルに“夜”のフレーズが入った歌。自分の趣味ではないけれど、不思議と印象に残る歌だった。いつの時代のヒットチャートにもそういう曲はいくつかある。

少しだけ上半身をもぞもぞと動かして、カークはトリブルを目の前に持ち上げた。

「……トリブル、ミスター・ST、俺たちみんな、死にかけたんだ。俺とお前は本当に死んだけどさ」

かすかな笑い声に、トリブルがまるで寝言のようにささやかに、ふるる、と鳴く。胸元に下ろして優しい手つきで一撫ですれば、またその体が緩やかに上下した。

「生きていてよかった」

昼間にも考えたその言葉をとうとう口に上せれば、途端に声がにじむ。トリブルに触れていない方の手でカークは己の口許を覆った。

「……本当に……」

はあ、と熱い息を吐いたカークの目からは次々と涙がこぼれた。

かつてパイクが死んだとき、カークの全身をあまりにつらく、悲しいと思う気持ちが駆け巡った。隣にいたスポックはそれどころか、精神融合までして死にゆく恩師の悲傷を分かち合おうとしたと言う。

そしていつか己が死んだとき、恐らくマッコイは医師にあるまじき行動を取ったに違いなかった。詳細を聞いたわけではないが己が生きていることがその証拠で、何よりマッコイ自身が事もなげに口にしてみせたのだから。お前は一瞬死んだ、死人を生き返らせた――彼以外に誰がそれを成し遂げられる? 或いは己を救うためにスポックやウフーラや、たくさんの愛すべきクルーたちが費やした労力の数々を――ああ、早く彼らの負担を減らしてやらなければ。早く元気にならなければ。

ふるる、とトリブルの鳴き声に意識を引き戻されたカークは、その毛むくじゃらに向かって無理やり微笑んだ。どうせ見えてもいないだろうに慌てて涙をぬぐい、何でもないと言うように口許ににんまりと弧を描いて見せる。

「がんばって眠るよ、今は」

そう声を掛ければトリブルはまるで返事をするように、ふるるる、と今ひとたび鳴いた。

「だけどそのうち、がんばらなくてもちゃんと眠れるようになるさ」

きっとそのとき、また彼らと同じように立ち、笑い合い、あの宇宙に向かって旅立って行くことになるだろう。

語りかける己の眼前にいる緩慢なトリブルの姿を見ていると、焦っていた己の心が嘘のように凪いで、「そんなに急ぐこともないのだ」と諭されているような気にさえなる。

カークはトリブルを枕元に下ろし、最後にもう一度だけ撫でて目を閉じた。

――早く、明日の彼らに会いたかった。

◇

「ジム。起きてください。ジム、目を覚まして」

ぼんやりとした意識の向こうから愛すべき友人の声が聞こえて、カークはむにゃむにゃと口を動かした。

「スポック、お前の声、いいな。次から目覚まし頼もうかな……」

「おいジム。それ以上言うとウフーラに知られたとき張り倒されるぞ」

「ああ、ボーンズでもいい」

「ふざけるな、いつまでアカデミー気分なんだ。俺は医者だ、お前のマムじゃない」

一頻り悪態をついたもう一人の愛すべき友人は、それどころじゃないんだよ、と目を開けないカークの頬をぺちんと叩いた。

ようやく漫然と瞼を開けば、スポックとマッコイが揃って己の顔を覗き込んでいる。思わず、うわあ、と声を上げたカークに、二人はほとんど同時に、グッドモーニング、と言った。

「お、おはよう……なんだよ、気持ち悪いな」

「そうだろうな」

体を起こしたマッコイが実に迷惑そうに顔をしかめ、スポックも姿勢を正すと、「ジム、これはどういうことだ」と咎めるような声を発した。

「は? 何があっ……」

おもむろに目線を動かしたカークは絶句した。そんなつもりで口にしたわけではなかったが、確かにこれではマッコイの返答も頷ける。

カークの腹の上に、大量のトリブル溜まりができていた。見たところ10匹から20匹はいそうだ。

「…………お、俺じゃない! 俺が寝たときはST一匹だったし、それから今までずっと寝ていた!」

大体今は何時だ、と大声を発すると、コンピューターが中空から『午前8時15分です』と答える。

「ジム、じゃあやっぱりそいつの名はミスター・STで決まりだ」

「damn! 言葉のあやだ!」

嬉しげに枕元を指差すマッコイに促されるままその先を見れば、カークが眠りに就いたときと同じように毛足の短いまだら茶褐色のトリブル――便宜上この死の底から蘇生したトリブルをミスター・STと呼ぶ――が体を上下させながら、ふるる、と鳴き声を上げている。

上半身を起こそうとするカークに気づいたスポックが彼を手伝いながら、「S○△L※§Q☆※△×%のほうが良い名だと思うが」などとぼやく。そう言われてもカークには何と言っているのかも、何と答えて良いのかもわからない。

副長に助けられながら体を起こせば、何度見てもやはりカークの上にはトリブルのクレイシができている。昨晩はST一体だけだったはずだから、恐らく、或いは間違いなくかのトリブルが生んだものなのであろう。その中の一匹をむんずと掴んでいささか乱暴な手つきで撫でると、その粗雑さを意に介さないトリブル1は、ふるるる、と鳴いてカークの心を宥めた。

そこでカークはようやく、マッコイの後背に二人の看護師がいるのに気づく。どちらもエンタープライズのシック・ベイで見た顔で、一方は三つ目の男性看護師、一方は緑色の肌の女性看護師である。

「問題は、昨晩俺が退室してから今この瞬間まで、今朝6時にモニターチェックに来たナース・ノーラウと、7時半に朝食を運んできたナース・ドレヴァン以外はこの病室への入室記録がないことだ」

「朝食? じゃあそれが」

「いいえ、キャプテン」

カークの言葉を遮ってスポックが声を発し、少し離れた壁に押し付けられた白いテーブルを指差す。見たところ手つかずのままの病院食トレーが置かれてあった。

マッコイが緑色の肌の女性看護師を示した。

「その朝食を持って来たナース・ドレヴァンがトリブルの山を発見して俺に連絡を寄越したんだ。その前に入室記録のあったナース・ノーラウに確認したところ」

「私がこちらへチェックに訪れた際には、トリブルの山はありませんでした」

三つ目の男性看護師――ノーラウはマッコイの言葉を継いで答える。

はあ、と長い溜息をつくマッコイは心底から面倒なことになったと言いたげだったが、それはこの場にいる誰にとってもそうだった。

おもむろにスポックもトリブル2を掴み上げてそっと指先で撫でつける。ふるる、とトリブル2は鳴いたが、スポックは興味なさそうにそれを山に戻した。

「バルカン人には効かないのか?」

「さあ。嫌われてはいないみたいだな」

興味深い、とバルカン人の仕草を真似て言うマッコイは、カークのモニターまで移動してパッドを軽やかに叩いた。

「数値に異常は見られないどころか落ち着いているな、トリブルの癒し効果か」

「ドクター、何者かが入院中のU.S.S.エンタープライズ艦長の病室に侵入し、混乱を来したことは由々しき事態です。早急にセキュリティの強化と対策を講じることが必要不可欠かと」

まくし立てるスポックをマッコイは、わかったわかった、と手のひらで制する。

「だが夜半の受付にも外部からの来訪記録はない。ジムに関することは些細なことでも留め置くようにと言ってあるんだ、何せ特級の重要患者だからな。担当にアポイントを取って事情を聞かなければ……セキュリティはスポック、お前に任せる」

「わかりました。人手が足りなければ応援を呼びますか」

「エンタープライズの上級士官ならぜひとも。ああ、そうだ、セキュリティはエンタープライズの保安部で対応してもらいたい」

くれぐれも内々にな、と繰り返し言うマッコイに、わかっていると言うようにスポックも頷く。トリブルを撫でながらそのやりとりを見ているばかりのカークは、早く元気にならなければと夜半に思った誓いを新たにした。

さて、当事者と言って差し支えない二人のナースには緘口令が敷かれ、必要時にはマッコイの手助けをするように言い含めてそれぞれの職務に戻し、スポックもまたセキュリティ強化の手配のために一時退室した。残った医師はてきぱきとトリコーダーを出してカークの身体検査を始めたが、しばらくして、ん、と不思議そうな声を上げた。そうしてやおらカークの枕元にいるSTにトリコーダーをかざし、その表情を徐々に険しくしていく。

「……STじゃないな」

「なんだって?」

カークはマッコイを顧みた。

「こいつはSTだろう?」

「ああ、そうじゃない。こいつはSTだが、そのトリブルの山を作ったのはSTじゃない」

取り急ぎ用意された収納用ボックスに詰め込まれたトリブルたちは思い思いに鳴き声を上げたり体を震わせたりしている。

マッコイは普段以上のしかめっ面になって、重々しく声を発した。

「動転して忘れていた……STには生殖機能は既にない。子供を生まないんだ」

「…………」

ぱくりとカークの口が開く。彼の目線は、STとトリブルボックスとを行ったり来たりした。

それは、つまり。カークは頭の中で何度も思いを浮かべ、また浮かべてマッコイを見る。マッコイは一つ頷いた。

「侵入した何者かがトリブルの山を持ってきたか、或いは一匹だけ持ってきて餌を与えたか、どっちかだ」

「…………俺が寝てる横で?」

カークが唸りながら言うのに不謹慎な医師は弾かれたように笑い出した。他人事だと思ってこの男は。

「変態だ、とんでもない。気づかなかった自分にもイライラしてきた」

「それはよくない。血清の影響か? さあトリブルを撫でまくるんだ」

とぼけたように言って己のベッドの上にトリブルの山をもっさりと乗せる友人にカークが悪態をついたとき、その医師のコミュニケーターが軽やかな音を立てた。

『エントランスよりドクター・マッコイ。U.S.S.エンタープライズ所属、ヒカル・スールー大尉がカーク大佐への面会を希望しております』

「通して構わない」

『了解です』

横で聞いていたカークはぱっと晴れやかな表情になる。

「ミスター・スールー! 来てくれたのか」

「お前が寝こけている間にも来ていたぞ。感謝してもし足りないと言って」

「それはみんなお互い様だろう」

そうして程なくスールーが現れた。目覚めたカークを見た彼は心底嬉しそうに笑い、足早にカークの下へ来るとその手を取る。

「キャプテン、おかえりなさい」

スールーの言葉にカークは目頭が熱くなった。

すぐにスールーはカークの布団の上にあるトリブルコロニーに気づき、「なんですか、これ」と言いながら一匹を掴み上げて撫でたり揉んだりし始めた。

「STが生んだんですか?」

どうやらミスター・STはカークが目覚める前から既にその名になることは決まっていたようである。

スールーの問いにマッコイは首を振った。

「今朝方ここにいたんだよ。しかも信頼できる関係者以外の入室記録がない上に、STには生殖機能がない」

「何者かが持ち込んだ……?」

「現時点ではそう考えるよりないが、何せログがなあ……」

トリブルを愛でながら神妙な表情になるスールーの右手首に、普段の制服姿の彼には見慣れないアクセサリーがあるのにカークは気づいた。

「ミスター・スールー、そのブレスレットは?」

言われた彼は、ああ、と言って右腕を軽く上げる。鮮やかな組紐に付けられたいくつかのカラフルなガラス玉が光を反射してきらめいた。

「夫が作ってくれたんです。器用なんですよ。今回はちょっと……いろいろあったでしょう。それで、お守り代わりと言って」

苦笑するスールーにカークは胸がきゅっとなる。彼には配偶者も、確かに三歳くらいになる娘もいると聞いていたが、家族の心配をこうして身に染みて理解しても、船から彼を降ろしてやることはできない己のわがままさにカークは申し訳なく、何度も内心でスールーの夫に詫びる。カークたちにとっても、エンタープライズにとってもスールーは掛け替えのない存在だ。必ずいつも無事に返すから。

酸っぱい表情をするカークに気づかず、マッコイは、うまいもんだな、と言ってそれを覗き込む。

「なあ、これもう一つ作ってもらえるよう頼めないか? できればもう少し大きめで」

「構いませんが……」

どうするのだ、と至極真っ当な問いかけを目線に込めるスールーに、マッコイはSTを示した。

「あいつの目印にしたい。まさかこんなに同胞が増えるとは思わなかったんでな。一応特殊な来歴だから区別はしておきたいんだ」

「ああ、そういうことですか」

ではすぐに頼んだほうがいいでしょう、とスールーは一度退室する。

カークは指先でSTを撫ぜながらぽつりと言った。

「ミスター・スールーの家族に会ってみたいな」

「俺は会ったぞ。背が高くて物腰が柔らかで聡い、いかにもいい旦那だったな。彼にならミスター・スールーを任せられる」

「ずるい。と言うかお前はミスター・スールーの何なんだ」

いかにも呆れたふうのカークにマッコイはおかしそうに笑う。

「彼の旦那も、お前にならパートナーを任せられると思ってる。礼を言っても言い足りないと」

「それは、俺もそうだ。ミスター・スールーに対して感謝してもし尽くせない」

「そう言っておいた」

カークはぱっとマッコイを振り返る。未だにモニターと睨み合って悪戦苦闘している彼は、口癖になっている罵りをコンピューターにまで吐いた。

「お前、俺の何なんだよ」

「友達。主治医。おいおい、しみったれたモラトリアムを振りかざすような歳はもう過ぎただろ?」

肩を竦めたマッコイに僅かに顔を赤らめたカークが何か言う前に、病室のドアが開く。スールーが笑顔でカークのベッドに歩み寄ってきた。

「すぐに取り掛かると。今日はちょうど休みだから昼までにはできるかもって」

「楽しみだな。かわいらしいのを頼む」

しかつめらしい医師の口から発せられるには少々その言葉は柔らかすぎたが、スールーは頷いた。そして、コミュニケーターを軽く掲げて振ってみせる。

「ミスター・スコットとミスター・チェコフにも連絡を入れておきました。ちょうど二人ともスターフリートの技術部にいましたので、そのうちこちらに到着します」

その言葉に二人は目を丸くした。スールーはマッコイに悪態を吐かれたモニターを示す。

「ログを解析するなら専門家が一番です」

「おお……うん、そうだ、そうだったな」

しどろもどろになりながら首肯するマッコイに、カークは無言でSTを手渡した。彼の動転はどうやらしばらく続くようだ。

現れたスコットとチェコフ、それにキーンザーは、キャプテン、とほとんど同時に声を上げ喜色満面に彼らの艦長に駆け寄った。しかし彼らはまたほとんど同時に、カークの布団の上にあるトリブル溜まりを見つけて驚く。

「うわっ、何だよこれ? 快気祝いでもらったのか?」

「ああ、その線は考えてなかったな」

スコットの言葉にカークは笑う。だったらいいのにな、と思う。

早速マッコイに促され、スコットはモニターの前に椅子を引っ張ってきて腰掛けた。チェコフがトリブルを撫でながらそれを覗き込む。

「さて、ログの解析と言ってもね」

「昨晩から今朝7時半までの記録が見たい。消去された可能性も考慮している」

「ふうん?」

スコットは不思議そうな声を上げる。

「ぱっと見は残ってないわけだ。じゃあ……」

ぱたぱたと指先が軽やかにパッドを叩く。マッコイの目線が何か奇妙なものを見るように、何度も画面とスコットの顔面とを行ったり来たりした。

画面は次々にログの深層に潜り込んでいくが、スコットの表情は冴えない。チェコフやキーンザーが画面のあちらこちらを指差し、いや、だの、ううん、だの訝るような唸り声を上げるばかりだ。

「あー、ドクター。残ってない」

「何?」

ついにスコットはそう言った。声を荒げるマッコイに彼は今度、真っ白、と言う。

「今朝6時と7時半の、エンタープライズ医療スタッフの認識番号以外ないよ」

ぶわり、とカークの全身に鳥肌が立った。室内に全き沈黙が下り、トリブルの鳴き声すらも聞こえない。

やがてようやく、スールーがぽつりと声を発した。

「……困ったことになりましたね」

それはこの場にいる皆の総意だった。

◇

程なく、エンタープライズ所属の二名の保安部員を連れたスポックがカークの病室に戻ってきた。入れ替わりにチェコフがエントランスのコンピューターの記録を解析するために病室を出て行く。

事の次第を聞かされたスポックは片眉を上げる。負の方向へ心を動かされたときのいつもの彼の仕草だ。

「室内にカメラをつけるべきだ」

「何だって!」

悲鳴を上げたのはカークである。スポックはなぜ彼がそんな反応をするかもわからないように小首をかしげた。カークは必死にバルカン人に訴える。

「俺に露出癖はない、大昔の王でもない! 四六時中見られるなんてごめんだ!」

「だがこの室内で何か問題があったことは明らかだろう。しかも、誰の目もない時間帯に。となれば常に監視の目をつけておくしかない」

論理的観点から言って。スポックお得意の論調である。カークは呻いた。それが正しさの一端であることはわかっている。

マッコイはそんなカークの肩を気安く叩いた。

「お前の身体のことなら全部わかってる。なんならアカデミー時代のあれやこれやもな。今更体裁を気にすることもないだろう」

「医者ってのはみんなこんなに無神経なのか?」

問いかける先にいたスールーは苦笑して肩を竦めるに留める。この場にいる皆がエンタープライズ医療主任であるドクター・マッコイにかかっているのだから人のことは言えなかった。

やがてチェコフがエントランスから戻ってきて、やはりどのコンピューターにも隔離病棟にあるカークの病室への入室記録はなかったと報告した。それから何度かカークとスポック、そして時々周囲のクルーらが混ざって問答が交わされ、結局カークの病室内にはまず一晩カメラを置いてみようということになった。病室の外にも保安部員を配置し、これで誰の目にもつかずカークの病室に侵入することはできなくなる。

「バスルームのプライバシーさえ守られれば俺はそれでいい」

「ジム、入浴時にはこれを付けてくれ。高温多湿環境下の身体機能をチェックする。ああ、尿検査もしたいからトイレを使うときは備えつけのカップに頼む」

なけなしの患者の強がりは、医師によって脆くも崩れ去る。布団に突っ伏したカークを見てスコットは恐ろしげに、やっぱ健康第一だわ、と悲鳴を上げた。

事情はあれど久しぶりに集ったことで積もる話もあり、そのようなことをしている場合ではない、と渋るスポックをも押し留めて、仕事で忙しいと言うマッコイを除いたエンタープライズのクルーたちは艦長を囲んで会話を楽しんだ。

話題が“最近のチェコフがカークに似てきた件”について及んだとき、誰かのコミュニケーターが軽やかに鳴った。「私です」とスールーが答え、席を立つ。ふとカークが窓の外を見ると、日は中天まで高く昇っていた。

「キャプテン、ST用のアクセサリーができて、今、うちの夫が下まで来ているそうです。取りに行ってきますから」

「待て、ミスター・スールー。君の旦那さんもここに連れて来てくれ」

カークの言葉にスールーはさすがに普段通り「了解」とは即答できなかった。厳戒態勢の敷かれた隔離病棟にいる最重要患者が彼である。信頼の置かれたクルーの配偶者とはいえ、部外者を連れてくることは憚られた。いくら当人の招聘であっても。

それはスポックも同感のようで、彼はすかさず「ジム、それはできない」と口を挟んだ。カークは呆れたように嘆息する。

「いいだろう、俺がいいって言ってるんだから」

「君はいつも“構わない”と言うだろう。だが今は少なくとも主治医であるドクターの許可なしに無関係の者をこの病室に立ち入らせることはできない」

「礼が言いたいんだよ。いつもミスター・スールーを俺に任せてくれてありがとうって。俺が、直接、言いたい。な、ミスター・スールー。頼む」

カークの言葉に目を丸くして僅かに動揺した様子を見せたスールーはしかし、スポックの「今でなくともよい」という言葉に慌てて頷く。カークはいよいよふくれっ面になった。

そうしてチェコフに向けて手のひらを差し出す。

「? キャプテン、なんですか?」

「コミュニケーター貸してくれ」

「?? いいですけど……」

受け取ったコミュニケーターに向かってカークは言葉を発する。隔離病棟からドクター・マッコイへ。

「ミスター・スールーの家族が下に来てる。通してもいいよな?」

『……まあ、いいだろう』

小言の一つもなくすんなりと許可を下したマッコイに皆はさも意外だと言いたげな表情になった。ありがとう、と返して通信を切るカークは得意げに、ほらな、という顔をしてみせる。

「何か悪巧みをしたのか?」

「スポック、お前の中の俺たちはどれだけ悪ガキなんだ?」

チェコフにコミュニケーターを戻したカークは、立ったままのスールーに促す。彼は当惑しながらも首肯して病室を出て行った。

スールーの夫は恐縮しながら病室に現れた。それでもカークが笑顔を向けると、つられたように微笑んで会釈を返す。

「初めまして、U.S.S.エンタープライズ艦長、ジェームズ・T・カーク大佐です。先日ヘマをしてしまって、こんななりですまない」

「初めまして、ベン・スールーです。カーク大佐、ご無事で本当に何よりです。夫から“とても危ない状況だった”と伺いました」

「ああ、まあ」

実際は危ないどころの話ではなかったのだが、それを口にするのは詮無いことでカークは曖昧に笑い返す。

「今日は娘さんは?」

「ヒカルのご両親のところに預けました。あの、トリブル用アクセサリーを」

カークは彼にSTを差し出す。スールーがそれを受け取り、ベンの前に掲げた。

「付けてやってくれ」

彼は頷き、どこにあるかもわからないトリブルの首にスールーのブレスレットに似たネックレスを結んでやる。

病室の白い光を反射して色とりどりのガラス玉は柔らかい色を発する。その中でもカークは青いガラス玉を気に入って、いいね、と笑った。

「今回の事件ではあなたのパートナーも同じように危険な目に遭った。あなたの心配も痛いほどわかる……」

カークの言葉に、ベンは目を丸くした。

「だからこそ、ミスター・スールーをいつも私たちのもとへ連れて来てくれてありがとう。これからもミスター・スールーは私たちにとって不可欠なクルーだ。彼の働きに私たちはいつも助けられる」

「…………ええと……」

ベンは僅かに目を潤ませて、小さく首を振る。

「……いいえ、こちらこそ。いつもヒカルを僕たちのもとへ返してくれてありがとうございます。皆さんのことはヒカルの話で聞いています」

その言葉にクルーたちは、スールーとベンとを見た。

「僕はパイロットをしているヒカルの姿も好きなので」

クルーたちは今度、互いの姿を見遣る。惚気られたのかな、とスコットの口が動き、チェコフは首を竦めた。

ベンが病室を辞去し、さて、とスコットが手を叩いた。

「何も進んでないな。スペシャルなトリブルがさらにスペシャルになっただけだ」

「ああ、あと俺の腹が減ったってことくらいだな」

朝からの騒動で何も口に入れていなかったことを思い出したカークは部屋の隅に放置されたままの病院食を見たが、すっかり冷めて乾ききったようなそれを食べる気はしなかった。

ナースコールしようかと思ったところへ、病室のドアが開いてマッコイが現れる。

「ジム、定時のモニターチェックを……」

――光が、カークの頭上に溢れた。

皆が一斉に光源を見遣る。カークは首を伸ばして頭上を見上げた。

光は何かを形作り、そして……

ぼたぼたぼたぼたっ

「あぶぶぶぶっ!!」

「ジム!!」

スポックが叫び、マッコイが走り寄る。皆が一斉に立ち上がり、誰もが何が起こったのかを把握しきれないでいた。

しかし、何が落っこちてきたのかは、皆がわかった。

スコットが叫ぶ。

「トリブル!?」

◇

スポックが難しい表情して傍らに立っているのをカークはちらりと見上げる。背筋を伸ばし後ろ手に組んだ姿勢は常と変わらないが、発する気配にはちりちりと痺れが走るようだ。

マッコイとスールーは連れ立って病院の管理者の下に向かっている。チェコフとキーンザーはモニターを睨みつけ、スコットは猛スピードで連邦本部の技術庁に戻って行った。

転送抑制装置の働いているスターフリート直轄の中央病院内で発信地不明の転送を受信した――事もあろうに、隔離病棟の最重要患者の病室で。

「恐るべき事態です」

スポックは表情を強張らせた。

「あってはならない」

「ええ、その通りです、スポック中佐」

モニターから顔を上げたチェコフは、切なそうに眉を寄せている。

「やはり解析できません。エネルギーの残滓もない」

「我々の科学力を上回る敵対勢力の仕業……だろうか?」

スポックの問いに、チェコフは口を引き結ぶ。

「なんとも……」

「最新型恒星艦の艦長の病室に快気祝いで大量のトリブルを送る敵対勢力か。世の中全く平和が一番だな」

カークはベッドを抜け出し、その縁に腰掛けた。キーンザーがその膝に手を置いて咎めるような視線を送るが、カークは「じっとしてるほうが体に悪い」と口の端を上げる。

彼はチェコフの名を呼んだ。

「再びあの転送の光を受信したとして、その発信先を探知することは可能か?」

「ええキャプテン、ミスター・スコットが戻れば恐らく」

エンタープライズの技術主任はそのために艦隊の技術部に戻っているのだ。頼もしい、とカークは頷く。

「だが次もまたこちら側の受信であるとは限りません。強制転送される可能性も」

スポックの懸念に皆は口をつぐむ。彼らは実際にそれが行われた様子をほんの2週間前に目にしているのだ。艦隊にも極秘裏にその建造が進められていた最新鋭戦闘艦との交戦において――さらに言うならば、その転送機能は目標が移動中であっても強制的であり、ロックが解かれることもない。

沈黙を破って病室のドアが開く。マッコイが車椅子を押して戻ってきた。

「ジム、とにかく病室を移す。ミスター・スールーが向こうの支度を進めているから、スポック、彼を支えてくれ」

「了解、ドクター」

「ちょっと待て、それに乗るのか」

ふざけるな、と続けようとしたカークは、バルカン人の怪力で有無を言わさず車椅子に押し込められてしまう。ひっくり返ったような悲鳴を上げたカークをチェコフは気の毒そうに見つめていた。

移された新たな病室は、内装は先程まで使っていたそれとほとんど変わらなかったが、唯一大きな違いは外を見渡す窓がないことにあった。天井付近に横長の明かり窓がある以外は、ライトなしでは常に暗い。

「今はここしか準備できないそうだ。すぐにまともな部屋を用意させる」

マッコイは眉根を寄せて言う。カークの機嫌を損ねるだろうという自覚はあるらしかった。

「いや、構わないよ、ボーンズ。みんなもすまない」

カークは笑顔で首を振り、隣にいたスポックの腕を軽く叩いた。

この病室は先程までの場所とは棟もフロアも違い、座標も異なるという。転送信号の発信元がカークの位置を把握している可能性を考慮してのことだった。そして先程までカークがいた病室には転送信号を探知する機械が設置され、スコットとキーンザーがログを逐一解析することになった。

「あんたが元気になるまではしばらくのんびり彼女に構ってやれるかと思ったけど、どうも離しちゃくれないみたいだね」

この2週間エンタープライズの修理や整備、改良に掛かりきりだったスコットが気安い冗談を言う。カークは笑みを返して、皆の顔を見渡した。不穏な空気が漂う中、カークは努めて明るい態度を取ろうと決める。重ねて皆に負担を強いることのせめてもの労いだった。こんなことは大したことではないのだ――トリブルに囲まれて、その毛むくじゃらをもふもふすることくらいは、と言うように。

幸い転送によるトリブル受信を皆が目にしたことで、カークの病室に置かれるはずだった監視カメラは外されることになった。保安部員は室外に待機するが、治療に関わる以外のプライバシーはどうやらこれで保たれるらしい。

大量のトリブルは一度マッコイが全て預かり一匹残らず検査をすることになった。俺は暇じゃないんだ、とか、どこの馬の骨だかしらないが、とか文句を言いながら溢れそうなトリブルボックスを抱えている医師を皆がおかしそうに見ていた。そうして彼が検査している間、カークのもとにはおしゃれに飾ったSTだけが残されることとなった。ST一匹分の鳴き声を聞きながら、カークはなんとなくあの賑やかさが懐かしく思われ、寂しい気持ちを胸に抱いた。

大変な騒動のあった夜、やはりカークは眠れずに、指先でSTの毛を弄んでいた。明かり窓から射し込む光はあまりに明るく、もしかしたら外は満月なのかもしれない、と思う。

月――地球から約38万4000km。遠地点では約38万5000km。年間に3cmと少しずつ離れていっているあの衛星は、それでもまだ我々の傍にいる。

その誕生にはワープ航法が発明されフロンティアが存分に押し拡げられた西暦2259年の現在でも諸説ある域を出ないが、やはり有力なのはジャイアント・インパクトだった。月とは原始地球の一部であり、異なる惑星との衝突によって発生した破片が寄り集まって形成されたものであるという。

不意にカークは、己とSTとを月に見立てた。地球としてのあのスーパーヒューマノイドから、この大事件を経て分離した血液によって新たな生を得た存在。もしこれをスポックに伝えれば「非論理的だ」と一蹴されたであろうし、マッコイに伝えれば執拗なトリコーダー攻撃の後に精神検査される羽目になったかもしれない。だが、己のルーツを知ることは非常に重要なことであるといえば、彼らもきっと不承不承納得してくれるだろう。

カーンの言葉を覚えている。家族のためにできないことなど何もないのだ。今となってはそれはカークの中にも根付いている考え方だった。血の記憶かもしれないし、心の記憶かもしれない。或いは守り慈しみ、愛され生まれた魂の記憶。

カーンは己の72人の同胞が永遠に喪われたと思い違いを抱いたまま、再び永劫とも言える眠りに就いた。その恐怖と悲傷とがもしかしたら血を伝って、今カークの体内を循環しているのだろうか。

昼間の喧騒が愛おしい。彼らのことを片時も離したくない。皆が好きだ。彼らの全てが、あまねく善行と良心と安寧の中にあればいいと思う。

STの短い毛足を指先で撫ぜ、カークはうっすら微笑んだ。

「航星日誌、2259、ポイント……55? 7……2? あれ、いつだ? まあ、00、要訂正。今日は大変な事態が発生した。1200時前後、転送抑制装置が働くスターフリート直轄の中央病院の隔離病棟に、大量のトリブルが転送されてきた。恐らく0730時以前に発生したトリブルも転送によるものであろうと推測する。幸い現地にはエンタープライズの上級士官らが集っており、迅速な対応を取ったために、次回から起こる異変については恙無く対処できるであろう」

ベッド脇のモニターに向かって声を掛ける。モニターはぱたぱたと忙しなく動いてカークの言葉を記録した。

「事態の早急な解決を望むものであるが……」

カークは視線を落とす。次に続ける言葉を見つけ兼ねていた。

「……トリブルはかわいい。心が癒される。大量繁殖は困るが、いたらいたでそれはそれだ。以上。この記録にロックを掛ける」

『了解しました』

コンピューターが答え、モニターは徐々に暗くなっていった。それを見届けたカークは枕に頭を乗せ、STを傍に下ろす。

「俺も眠る。でも俺は明日ちゃんと目覚める。ああ、コンピューター、目覚ましを明朝0600時にセット」

『セットしました』

「スヌーズは5分間隔で、0630時まで」

『セットしました』

「ありがとう、おやすみ」

『おやすみなさい。ジェームズ・T・カーク大佐』

「お前もおやすみ、ST」

今ひとたびSTを撫でると、トリブルは、ふるる、と柔らかく鳴いてその体をゆっくりと上下させた。それにもカークは微笑みかけて、一息ついて頭の位置を直す。

今日はもう目を伏せる――明日、きちんと目覚めるために。

◇

――それきり、発信元不明の転送受信が発生することはなく、また送信についても同様だった。カークの元病室に置かれた探知機はいかなる異変も記録することはついぞなく、程なくカークがリハビリを始めたことでお役御免となった。

リハビリは順調で、一月もすればマッコイのお墨付きで退院手続きが取られた。「一月ですら長いほどだ」とカークは言ったが、スポックとマッコイとは彼らが時々そうであるように「それは違う、本当なら一月は短すぎる」と異口同音で艦長に楯突いた。それすら懐かしく、愛おしくて笑うカークを気味悪そうに訝るのもまた同様だった。

艦長はスターフリートに復帰したが、彼の母艦U.S.S.エンタープライズの復帰とはまた別の話である。既に満身創痍のエンタープライズの再航行許可が出されるのは約11か月後と定められ、その決定が覆ることはない。スコットがこれは好機とばかりにエンタープライズの改良をし始めた。常に士官たちの意見を取り入れながら欣然とドックとエンタープライズ内を飛び回る様には皆が苦笑を浮かべている。

「調子はどうだ?」

お決まりの文句で尋ねれば、ワープ・コアの周りをちょこまかと走り回っている機関主任は満面の笑みで「最高ですよ」と返答した。

「結局あのトリブル騒ぎは何だったんでしょうね?」

「さあ……本当に快気祝いだったのかも」

そりゃいいや、と階段を上りながらおかしそうに笑うスコットを見上げるカークの横にスポックが歩み寄る。艦長はその姿を確かめ、にんまりと口許を緩ませた。

「キャプテン、調子はどうですか」

「バルカン人の言い回しじゃないな」

「ええ」

最高だよ――カークが返し、スポックはまるで無感動な様子で「そうですか」と答える。彼はその手に持っていたいくつかの資料を挟んだバインダーをカークに差し出した。エンタープライズの改良点と今後の予定について、また艦内各部から提出された要望について。

それらに軽く目を通しながら、カークはスポックを横目で見る。

「もし今のお前がコバヤシマル・テストを作ったら、きっとあの時とは違うものになる」

「…………?」

スポックの目線は不思議そうにカークに向けられた。

「きっとどこかに勝機を残すはずだ」

自信ありげに言う彼に、スポックは体ごと向き直った。

「いいえキャプテン、それはあり得ません」

呆れたように己を見た相手が何かを言う前に、スポックは続ける。

「コバヤシマル・テストは一年前の事件の後、君がいじくった部分を修正して現在も後続の手に渡って運用されている。相変わらず誰一人クリアした者はいない――君以外は」

「そりゃいいな」

「キャプテン、我々にはあなたがいます。けれど、あなたはこのエンタープライズ以外にいません」

カークの青い目に見つめられて、スポックはなおも重ねる。

「広い宇宙には常にどこかに避けようのない危機があり、望まなくても死なねばならない時は来ます。生と死を尊重すればこそ、コバヤシマル・テストはあの内容が最善です」

「…………」

「ジム、我々が宇宙を飛ぶ限り、いずれ恐らく私にも、君にも再びその時は訪れる。しかし私は最期のその瞬間まで最善を尽くすと誓う。君のように」

真っ暗な闇のようなスポックの瞳に情熱を垣間見る。カークは少しだけ口を開き、閉じた。いつかの彼のような仕草だが、それを思い出したのはカークだけだっただろうか、スポックはどうだかカークにはわからない。

「――そんな時は来ない」

「ジム」

咎める声を宥めるように、カークはスポックの肩をバインダーで軽く叩き歩き出す。彼の様子を遠目に見たスコットが「もう行くんですか」と声をかけた。バインダーを振って答えを返し、カークは機関室を後にする。

その背を見つめながらスポックは、呆れたようにため息をついた。

◇

U.S.S.エンタープライズの再出航を記念する再命名式、そして一年前の事件で犠牲になった人々を弔う追悼式が開かれ、サンフランシスコ上空を行くミッシングマン・フォーメーションのうち一機だけ逸れていく機体にカークは恩師を重ねた。英雄ジョージ・カークに心底から敬意を示し、やんちゃだった青年カークを導き、口うるさく規則の大切さとキャプテンの何たるかを説き、そして慈愛をもってカークを信頼してくれた。彼は紛うことなきカークのもう一人の父だった。

“同じように”カークも、己のクルーたちを愛し、守り抜くことを望む――だが他方で愛とは、誰にとっても最も尊いものであるわけではない。ある者はそれは論理的な行動と飽くなき知的探求心だと言うだろう。ある者は命があることそのものだと言うだろう。ある者は進化と発展だと言うだろう。またある者は名誉と勝利だと言うだろう。カークは同時に願う。己もまた、己の中にある正しいと信じることのために行動したいと。

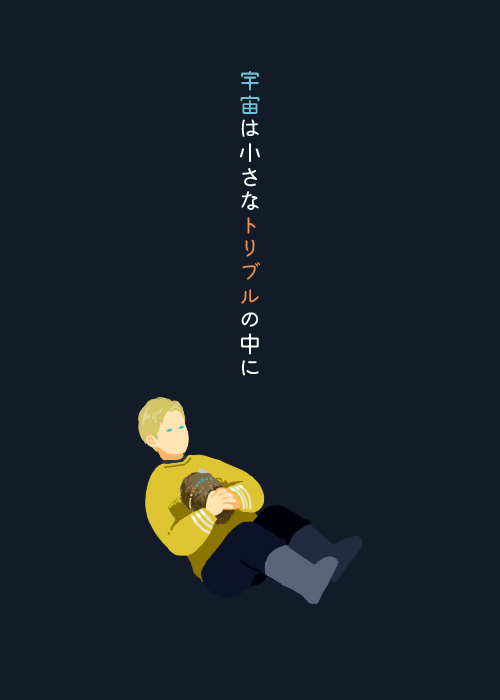

指先をこすり合わせる。いつか撫ぜたSTの毛の流れ。カークの退院後、STはすっかりマッコイのペットとして彼の肩を居所にしているが、時々カークにも撫でさせてくれることはありがたい。小さな毛むくじゃらはまるでカークの、血を分けた半身のようだった。

あの二日間でカークのもとに現れたトリブルたちは全てエンタープライズのシック・ベイが預かることとなった。繁殖されたらたまらない、とは医療主任の言だ。彼らは普段はシック・ベイの壁面に備え付けられた透明なケージに入っているが、時折何匹かが外に出されることもある。トリブルの癒し効果を求め精神的疲労を訴えるクルーたちのために、シック・ベイではアニマルセラピーを始めることになったのだ。若い女性ナースたちの提案だそうで、バイタリティ溢れる彼女らに中年の男性医療主任は大して逆らうことができなかった。しばしば食糧を持ち込む不届きものがいて若干数が増えはしたものの、セラピー利用前の身体検査と持ち物検査を徹底した結果、最近は安心してトリブルを外出させることができるようになったそうだ。

もちろんカークの専属トリブルはSTなので他のトリブルたちの世話になることはないが、それでもクルーたちの安寧が保たれているのだと知ると喜ばしく、頼もしく感じる。

しかし、そのセラピーも長く続くことはなかった。生き物に糧を与えることができないのだから当然である。STのように生殖機能を失わせればいいという意見と、それは生命に対する冒涜であるという意見とがぶつかり合った。そのころになってマッコイは、やはりどこか別の場所に預けておくべきだったな、と後悔を口にした。時に検査用標本に使われることもあるトリブル――STだって元はそうだった――に、皆、情が湧いていた。

それでもどうしようもなく、一匹、また一匹とトリブルは死んでいった。ファイブイヤーミッションに出て一年半が経つころには、収納用ボックスに溢れる程いたトリブルは、既にミスター・ST一匹になっていた。

シック・ベイを訪れたカークは、デスクに向かって作業をするマッコイの肩にいるSTを指先で撫ぜた。

「とうとうお前だけになっちゃったな」

「STもそう長くはないかもしれん。小動物にありがちな短い寿命の持ち主なんだから」

「…………お前……」

色気もへったくれもないマッコイの物言いにうんざりしながら、カークはその隣に椅子を引っ張ってきて腰を下ろす。ふるる、と鳴くトリブルは、デスクを照らす白い光にそのアクセサリーをきらめかせて体を揺らした。

マッコイは鼻を鳴らす。

「同じヒューマノイドでも、地球人とバルカン人ですら生命活動の期間に二倍以上の開きがある。しかもびっくりするくらいの怪力に接触テレパス。あとあれだ……お前も食らったやつ。バルカンアタック」

「あれすごかったなあ。俺も習えばできるかな?」

他人事のように言うカークにマッコイはいよいよ喉の奥で笑った。つられてカークも笑い出し、医療室に和やかな空気が流れる。

「次はフィトセラピーを考えてる。我々は生きている限り肉体的精神的疲労とは切っても切り離せない」

クルーの精神衛生にも配慮を欠かさない医師の横顔を見ながら、カークはその肩に乗るSTをくすぐった。

「俺はお前に癒されてるけど……」

ふるるる、とSTが鳴く。

「お前は、誰に癒されてるんだろう?」

「少なくとも、今はバイタルも安定してる」

こちらの様子も見ぬままトリコーダーを手渡してくるマッコイにカークは嘆息する。彼らしい気配りのない気遣いが今は心に沁みた。

◇

それから数か月後、いつものように休憩に入った艦長がシック・ベイに向かうと、その一角に医療スタッフのかたまりができていた。首をかしげながら声をかければ、その中の一人――あの緑色の肌のナース・ドレヴァン――が振り返り、「キャプテン」とささやくような声で言った。

「ジム」

すぐにマッコイの声が聞こえてくる。かたまりの中から――いつもの彼のデスクからだ。クルーたちがカークの道を開けてくれる。薄水色の医療クルーの制服に身を包んだ彼は背中を丸め、その胸におしゃれなアクセサリーを付けた、まだら茶褐色の小さな毛むくじゃらを抱いていた。

「ボーンズ」

「ミスター・STは死んだよ、ジム」

ちらりとカークを見上げたマッコイは、トリブルの背を親指の腹で一撫でし、そっとその小さな体をうやうやしくカークに差し出した。STを受け取ったカークは動かなくなった毛むくじゃらを見下ろし、情けなく眉尻を下げる。

指先でくすぐるように撫ぜても、トリブルは鳴きもせず、体を震わせもしない。既に触れてもわかる、その体は冷たくなっていたし、固くなっていた。

ついにこのときが来たのだ、と頭は冷静にそう考えた。継ぎ接ぎの命が二度目の生を終える。生き返ってから二年、人を癒し、その心を癒した“価値ある生涯”だった。

「立派な寿命だ。丁重に葬ってやりたい」

「ああ……」

マッコイの言葉に頷きながらも、カークは胡乱な返事しかできなかった。得も言われぬ喪失感が彼の体を支配し、立っていることもやっとな程だ。

そう、宇宙の上に立っている――俺と、ミスター・ST、二人ぼっちで。

「ジム」

そこへマッコイが声をかける。彼はカークの腕をそっと取り、神妙な表情で友人を見ていた。

「コミュニケーターが鳴ってる」

彼の言葉でようやく、軽やかな電子音がカークの耳に飛び込んできた。

「ブリッジにキャプテン!」

チェコフの声がブリッジに響く。リフトからブリッジに足を踏み入れたカークは、己を呼び出したスポックに目線を移した。

「休憩中にすみません」

「気にしないでいい。どうした?」

「フィボナン共和国から通信がありました。我々を招待したいと」

アカデミー時代に授業で習った程度の記憶しかないその単語に、カークがぱちりと瞬く。

「予定にはないな」

「ええ、本部からも通達はありません。ですからキャプテンの判断に委ねたい」

「お前はどう思う?」

矢継ぎ早に尋ねれば、スポックは「フィボナン共和国は惑星連邦の加盟国家です」と答える。腕を組んだカークにスポックは「理由を尋ねるべきでしょう」と続けた。カークは通信士であるウフーラを振り返り、フィボナン共和国への通信を、と命令する。頷いたウフーラが機器を操作するのを尻目にスクリーンを見つめていたカークは、その横でスポックが僅かに動揺した様子を見せるのに気づかなかった。

程なく、フィボナン共和国最高評議会の議長と名乗るレプティリアン――随分と大物だな、とカークは思う――がブリッジのスクリーンに映り、どうやら恐らくにこやかな表情でU.S.S.エンタープライズとその栄えあるクルーたちを共和国で丁重にもてなしたいというようなことを訴えた。

「我々は惑星連邦が主催する調査任務の一環でここまで来ています。フィボナン共和国への訪問は予定にありませんでしたので、寄港許可をもらわなければならない。そのための理由が必要です」

カークがそう言うとフィボナン最高評議会議長は、我々が迎えたいと言っているのに理由が必要ですか、と返した。カークは苦笑しながら、上層部は頭が固いのです、ともっともらしいことを口にする。無論、それはある一方では真実でもあったが。

『停戦の使者に立っていただきたい』

議長は真摯な顔つきになってそう言った。カークは上目遣いになり、スポックは片眉を上げた。スールーとチェコフとはそれぞれ顔を見合わせる。

フィボナン共和国はこの数年間、同じ辺境宇宙域にあるティーナックス星と交戦状態にあった。しかし長引く戦争による国力の疲弊、格差の広がりから来る自国民の反戦感情の高まりをついに抑制できなくなり、フィボナン最高評議会は全会一致で停戦活動に移行することを可決したのである。

しかし誰を調停の使者として当該惑星に送ればいいのだろうか? 下手にフィボナン共和国の関係者を送れば十中八九殺害されることになるだろう。頭を悩ませていたところに、スターフリートから通信が入った。5年間の調査任務を携えた連邦所属の最新鋭恒星間宇宙船がそちらの近隣宇宙域を航行するので把握しておくように――と。

「なるほど。しばしこちらで検討します。すぐに……1時間後に回答しますので、一旦通信を切ります」

『前向きにご検討いただきたい。お待ちしております』

ぷつりと通信が途切れ、カークはさっとスポックを見た。彼もカークの方を見ていて、二人の目が合う。バルカン人が口を開いた。

「確かにフィボナン共和国はティーナックス星と約3年前から交戦状態にあり、常々連邦本部から戦争停止と平和維持活動の申し入れを行っていました。ようやく重い腰を上げたのは朗報です……ただ、本来であればまず共和国側が本部に調停を打診した後、連邦から我々に通達されるべき案件ではありますが……キャプテン、彼らは性急で、いささか狡猾さが目立つ種族です」

彼は一拍置いた。

「そして、ティーナックス星は連邦加盟国家ではない。生命体の持つ知能や文明の進行度合い、言語や文化にも不明な点は多い」

「危険です、キャプテン」

スールーが言う。チェコフもこくこくと何度も頷いた。

「しかし連邦加盟国家からの要求を断ることは」

バルカン人の言葉を遮るように、カークは彼の目の前にぴっと人差し指を立てた。

「エンタープライズは二度も戦争行為に近い危機を乗り越え、度重なる船体破壊にも耐えてこのファイブイヤーミッションに臨んでいる。平和の使者? 平和そのものの姿だ」

口を開いたスポックは静かな声で、同意します、と言った。

「ですがその論旨がティーナックス星に通じるとは思えない」

「そうかもな。でも俺は停戦の仲介要求を飲む。ウフーラ大尉、本部に連絡を」

「わかりました」

ウフーラに指示を出したカークはスポックの傍近くに寄ると、小さな声で言った。

「スポック、STが死んだんだ」

その言葉に彼は一瞬不思議そうな表情をした後、ああ、と一つ頷いた。

「それは、気の毒でした」

「……うん。まあ、いいや。それで、宇宙葬にしたい。魚雷発射管を一門、僅かの間だけ使わせてほしい」

スポックは逡巡するように目線をきょろきょろと左右に動かし、やがて、わかりました、と答えた。それは多分にバルカン人らしくなかったようにカークには思われた。

きっかり1時間後、連邦本部の許可を得て承諾の旨をフィボナン議長に通達したエンタープライズは一路、フィボナン共和国のある星系へと針路を取った。当該地点まではワープを使って2日を要する。

フィボナン共和国、そしてティーナックス星の情報を集める傍ら、カークはスコットにトリブルサイズの棺を作ってもらえるよう依頼した。彼も既にSTが死んだことを把握しており、気の毒だったな、とカークに声をかけてくれる。スポックもそうだったが、片や地球人、片やトリブルの関係性には珍しい言葉の表現だな、とカークはふと考えた。

翌日、立派なトリブルサイズの特製棺が完成した。“葬儀”にはカーク、マッコイ、スコット、キーンザーの4名が参列し、皆が別れ往くかつての友人の体を一撫でした後、マッコイが優しくその小さな体を棺に納めた。カークはその上にアクセサリーを置く。機関室のランプを反射して、カラフルなガラス玉は相変わらずきらめいている。やはりカークはその中でも青いガラス玉が好きだった。

キーンザーがアームを操作して、棺を魚雷発射管の中に押し込んでいく。所定の位置に棺が置かれると、彼はアームを戻して魚雷発射管を閉め、一つ首肯した。

カークはコミュニケーターを開く。

「ミスター・スールー、ポート1、準備完了」

『アイアイ、キャプテン。……深い哀悼の意と共に』

魚雷発射管脇のモニターに4人は歩み寄る。バシン、と音がして、小さなトリブルの納められた棺が光を帯びて真っ暗な宇宙の中へと旅立っていくのが見えた。

光のかたまりはぐんぐんエンタープライズから離れていく。どんどん小さく、遠くなっていき、そうしてやがて見えなくなった。

彼らはしばらく黙っていたが、やがてマッコイがぽつりと言った。

「いつかまたお前が死んでも、今度こそ俺は何もしてやれない。医者が死人にできることなんざ、本当は死亡確認くらいしかないんだ」

「……いいよ、それでも。あとはちょっと悲しんでさえくれれば」

カークの肩を、スコットがぽんと軽く叩く。

「俺も悲しむからさ、ジム、あんま……無茶すんなよ。するならみんなでしようぜ。な?」

いよいよカークは小さく笑った。二人の言葉があたたかく、目頭に染みる。

本当は、生まれたときからずっと知っているのだ。自分が命を二つ持った生命体でないことくらい。

◇

夢を見た。星もなく、行く手も見えない真っ暗な中に、カークと、一匹のトリブルがぽつりと浮かんでいる。見渡しても、目を凝らしてもそこには互いの存在しかない。

トリブルはもちろんミスター・STだった。光もないはずなのにそのアクセサリーがきらりと輝いている。手を伸ばすと、STは向こうから中空を泳いできてその腕に収まった。

温かかった。そして、柔らかかった。そのふさふさの毛むくじゃらは、ふるるる、と鳴いて、カークの腕にすり寄るようにした。

微笑んだカークをSTが“見た”。そうして、むくむくとその体がカークの腕の中で大きくなっていく。

カークが言葉も発せぬうちに、STはカークの腕に余るようになり、その手を離れていよいよカークの体よりも大きくなった。

ぱちりと見開かれたカークの目の前で、毛むくじゃらは大きく伸びをしたように膨らみ、そうして――

(ああ、お前、そんなところに口があったのか)

――ぱっくりと、カークは頭から丸のみにされてしまった。

途端に体は激しい風にきりもみになり、しかし落ちているのか昇っているのかさえもわからなく、ただただ内臓が回転するような錯覚を覚える。

その最中にも、カークの見開かれた目には満天の星が映っている。白、赤、青、黄、様々な色に輝く星たちが、カークを取り巻いている。向こうに渦を巻く星雲が見える。向こうに収縮と膨張を激しく繰り返すブラックホールが見える。すさまじい勢いでこちらに走ってきて、そうしてこちらをちらとも見ないで走り去っていく彗星が見える。熱を発する恒星。巡行する惑星。小惑星帯を過ぎ去って、カラフルなガスとダークマターの中へ。

目まぐるしく巡る宇宙の営みの中で、カークの目からは涙が溢れて止まらなかった。

ああ、なんて、なんてちっぽけなんだ、俺は。

何処へ行くのかも、何処にいるのかもわからない。体中から、希望や喜びや、美しい感情が蒸発して霧散していく。そうして次に流れていくのは血だ。カークに与えられた生命の源。全身が冷えていく。怯えや悲しみや、恐ろしささえ零れ落ちて、乾いていく体を感じている。

カークは顔を両手で覆った。

一体俺に何ができるんだろう?

耳許で、ふるるる、と鳴く声がする。カークが気づいたときには、彼の体は泥のようにねっとりとした宇宙の底に沈み込んでいくところだった。

からめ取られて溺れてしまう。手を伸ばそうにも、宇宙の泥は重すぎて身動きさえ取れない。

「 」

己の口が、何か言った。

カーク自身にすらそれが何だったのかわからなかった。

冷たい泥に引きずり込まれながら、カークは夢の中で意識を失った。

◇

ぱちり、目を覚ました次の瞬間に、室内のコンピューターに設定しておいたアラームが鳴り響いた。

もぞもぞと布団の中から手を伸ばしてそれを止めると、カークは大あくびをしながら起き上がり、まだ眠たい体を引きずってバスルームへ向かう。ファイブイヤーミッションに出てもうすぐ3年になる。染みついた生活のくせだった。

一頻り支度を整え終えたところで、備え付けのキッチンカウンターに放り投げていたコミュニケーターが軽やかな音を立てた。返事をすると、向こうから副長の硬質な声が聞こえてくる。

『キャプテン、フィボナン共和国の本星が見えてきました』

「ああ、今行く」

答えて通信を切った艦長は、ほう、と一つ息を吐いた。

「ブリッジにキャプテン!」

チェコフの声が艦橋に響く。スポックが振り返り、前方を目線で示した。カークはスクリーンの前に歩み寄り、操舵席に坐るスールーの隣に立った。

「フィボナン本星です」

「ああ」

カークはウフーラを振り返り、フィボナン議長へ通信を、と命じる。了解、との返事を受けて、作業音と機械音の混じるブリッジをカークはまっすぐ艦長席に向かって歩いていく。

「つながりました」

「ありがとう」

通信士に礼を返して艦長は定められた己の席に着くと、パネルを使ってフィボナン議長との通信を始める前にもう一度、スクリーンの向こうに満ちる星の海を見つめた。

彼方さえ見えぬ暗闇の中にぽつりと浮かんでいるその星は、カークの目の色にも、あの青いガラス玉の色にも似ていた。