「誰がために雨は止む」「走光性」の続きのお話です。

からり、と職員室の扉が控えめな音を立てて開かれた。于禁が顔を上げると、廊下の暗がりを背に厚手のコートを着た孫権が立っている。

彼が最終学年に進級し部活動を引退してからというもの、以前のように下校間際に会話する機会はなくなっていた。懐かしい風景に于禁は目を細める。孫権はぎこちない笑みを面に浮かべ、「お疲れ様」と控えめな声量で気遣いを述べる。彼の口許から立ち上る白い息が、春先とはいえまだ冷える時季を象徴していた。

「……まだ残っていたのか」

「図書館で勉強を。私が最後になってしまったから鍵を預かってきたんだ」

于禁が席から立ち上がり鍵を受け取りに傍に寄ると、孫権は職員室の入り口脇にある背の低いスチールロッカーの天板にそれを置いた。無言で受け取り壁掛けのキーボックスに鍵を仕舞う于禁の所作を、彼はじっと見つめている。

冬休み前のある日、于禁は孫権に告白された。そして于禁はそれを断った。彼のなかにある成熟した倫理観のなかで、教職にある成年とその教導下にある未成年とが恋愛関係に陥ることは不逞と呼ぶにふさわしい行いだった。

孫権がなぜそうしようとしたのかは于禁にはわからない――于禁にとって孫権とは理性的な生徒であるはずだったからだ。

あの日もこうして常のように夕刻過ぎまで職務のためにひとり職員室に残っていた于禁は、常とは違うやけに硬い表情のままで孫権が近づいてきたことを訝るべきだったのだが、いかんせん自身に向けられる好意的な感情を把握することに長けていなかった。

「先生」

堅苦しい動きで于禁の教卓の傍に立った孫権は、

「す、好きだ」

と、やはり硬い声で告げた。

「は……?」

「ずっと好きだった」

呆然と孫権を見上げる于禁の足許に、膝に掛けていたブランケットが音を立てて落ちる。拾おうか逡巡して視線が動いたところに、孫権はもう一歩踏み込んできた。

「待て、孫権」

焦りは声音に露骨に現れた。キイ、と不快な金属音が椅子から発せられ、次いで椅子と教卓が激しく触れ合って、俄かに騒音が起こる。

孫権は于禁の言うことを聞いて動きを止めたが、それは于禁のなかに起こった“避けよう”という意識を明確に察知したからかもしれなかった。

「せん、せい」

「お前は何を言っている」

自分の表情は自分には見えない、そのことは于禁の内奥を瞬発的に明らかにしたし、孫権を傷つけた。

「お前は自身の立場を理解していないようだ。お前は学業に従事し我々教員の指導を受ける立場であり、庇護されるべき存在なのだぞ」

「そ、れは」

「お前のその言が真実であれ、お前のこの行いが冷やかしであれ、」

「冷やかしなどではない!」

孫権の感情の発露は突然だった。驚いて言葉を切る于禁の目に彼の姿は、動き出したい衝動を懸命に足を踏ん張って堪えているように見えた。

「あなたのことが好きな気持ちは冷やかしなどでは決してない。その伸びた背が、しかつめらしい顔立ちが、低い声が、厳しい性格が、私には全部魅力的だ。あなたのような人に出会えて私は本当に嬉しい。あ、あなたにとって私は、ただの生徒の一人だったのか?」

問いかけは半ば反語的な確信を持っていた。

そのことに気づいたとき、于禁は己の鳩尾が冷えて固まっていくのを感じた。そうして、自身がこの陽虎学園に赴任してから孫権に慕われ始め、彼の存在がじゅうぶんにその一部となった学校生活のことを思い出した。

「…………その通りだ」

口から発せられたのは氷の塊だったかもしれない。

「お前は私にとって教導すべきすべての生徒のなかの一人。それ以上でもそれ以下でもない。何を勘違いしているのだ?」

「…………っ」

孫権が歯を食いしばり、ぐっと唇を引き結ぶ。

大きく見開かれた碧い瞳から涙がこぼれるかもしれないと思った――予想に反してそれは、いつまで経っても起こらなかったが。

「……申し訳、ありませんでした」

彼が深く頭を下げた。束ねられた赤い髪がその頭上で揺れる。顔を上げきらないうちに彼は翻り、走って職員室を出て行ってしまった。

しばらくぼんやりとした後、于禁は床に落ちていたブランケットを拾い上げ教卓に直った。何度かペンを手に取り作業の続きを進めようとしたが、頭蓋のなかが靄がかったようにはっきりしない。

その靄を体の外に出したくて深呼吸をするも吐き出しきれず――それは未だに彼の体内に留まっている。

「ご苦労だった。気をつけて帰れ」

「はい」

孫権は素直に返事をし、一歩、二歩、後ろに下がった。それはどこかためらいがちな仕草だった。

「冷えるから、風邪を引かぬように」

「……っ、はい、失礼します」

折り目正しく一礼して彼は職員室を出て行く。于禁はキーボックスの前に立ち尽くしたまま、はあ、と長く嘆息した。

彼の目が告げている。

まだあなたのことを思っていると。

(“何を勘違いしているのだ?”)

いつか彼を傷つけた言葉が、返す刀で己の臓腑をも抉りにかかる。しかし于禁は明らかに確信もしているのだ、あってはならない歪な関係に“陥る”前にそれを“断ち切る”ことの正しさを。

――未だ、いえぬか。

背筋を伸ばし于禁は自身の教卓に戻る。

子供を傷つけておきながら、自身についた傷にばかりかまけてはいられない。

何より最終学年である孫権は三ヶ月後に受験を控えている。いっときばかりの心身の“不調”が彼の将来を左右することなどあってはならない。彼の学力について不安に思う点はほとんどないが、細心の注意は必要だ。それだって彼の周囲にはたくさんの頼りになる生徒や教職員がいる。

役儀は果たされた。

――勝手に役儀と思っていただけの、ありふれた日々だった。

◇

受験が終わり、卒業式が終わる。

賑々しさはすでに校舎の外に移り、コンクリートの壁と階層を隔てた屋内は静まり返っている。

于禁はある教室の黒板の前に立って嘆息した。最後の鬱憤晴らしのように盤面全体にチョークの落書きが施されている。粉が舞い散り、教卓の周辺にも色とりどりの汚れがある。

生徒たちには――ましてや今期卒業の面々には知るよしもないが、来期からはこの学校でも全面的に“デジタル黒板”が導入されるらしい。こんな悪ふざけも次第に過去のものになっていく。

一息入れて、黒板消しを持った手を掲げたとき、俄かに廊下から聞こえてきた足音が、この教室の前で止まった。

からり、遠慮がちな音を立てて入り口の引き戸が開かれる。立っていたのは、制服を着たままの孫権だった。

「さ、探していたんだ、于禁先生……。きっとあなたなら、教室のどこかにいるだろうと思った」

孫権の声が震えている。

于禁は彼を見つめたまま、その場に足が縫いつけられたように動けなくなってしまった。だが、孫権もまたその場に留まったまま、眉を下げてこちらを見つめるのみだ。

何と返すべきか、于禁は迷った。

おそらく今日以降、二度と会うことはないだろう。今期限りをもって于禁は陽虎学園を去り鳳凰学院に復帰することが決まっている。曹操が孫堅に言ったのだそうだ、「そろそろ返してもらおう」と。孫堅は于禁の事情を慮って離任式当日までは転居作業に充てるといいと勧めてくれ、于禁もその言葉に甘えることにした。種々の引き継ぎ作業もすでに滞りなく終わり、韓当からは「于禁先生は賑やかな場がお好きな人ではないから」と送別会についても遠慮する旨を申し出られ有り難く容れさせてもらった。

――孫権殿も寂しがるだろうなあ。

韓当は何の気なしにそう口にした。

于禁はそのとき、自分が何を言ったのか思い出せない。ただ、かき集められるだけの当たり障りのない言葉で社交辞令を飾った自覚だけはある。

于禁の視野で、孫権は背筋を伸ばした。

「せ、先生、これまで指導してくれて本当にありがとう。感謝を伝えたかった。そ、それだけだから……」

ぺこりと下げた頭に高く結われた赤い髪が揺れる。その色を見たとき、于禁はいつかの雨の日を思い出していた。そしていつかの冬の日を――急いて走る彼の、揺れる髪を。

「孫、権」

踵を返そうとする背に声をかけた。呼び止めようとして。そして彼は確かに振り返った。

「嬉しかった」

「……え……」

己の常より低い声がいっそう低くなり、こんな狭い教室のなかですら彼に届くことさえできないのではないかと于禁は思う。だが、孫権は瞼を瞬かせ、向き直ってくれた。

(言うつもりではなかったのに、こんなことは。突き放さなければならなかったのに)

于禁の心臓が締め付けられるように痛む。

本心を口にするのがこれほど恐ろしいとは。

――そして、これほど恐ろしいことを、この若者はしてのけたのだ。

「お前の気持ちは嬉しかった。こんな私を好いてくれて、……感謝する」

「えっ、……えっ! 先生!」

「待て。そのまま聞け」

駆け出そうとした孫権を片手を挙げて制すると、彼はぎくりと固まった。素直な様子に于禁は苦笑してしまう。

(愛らしいと思う)

「私の返答は変わらぬ……お前には応えられぬ。お前は先途ある若者で、これからどこにでも行けるし、何にでもなれる。お前の行く先々で数多のより良い出会いがある。様々なことに心を動かし、世界を見る機会にまみえる」

孫権は立ち尽くしている。于禁は続けた。

「それらのすべてがお前の糧になり、過去になる。私もそうなれることを願う」

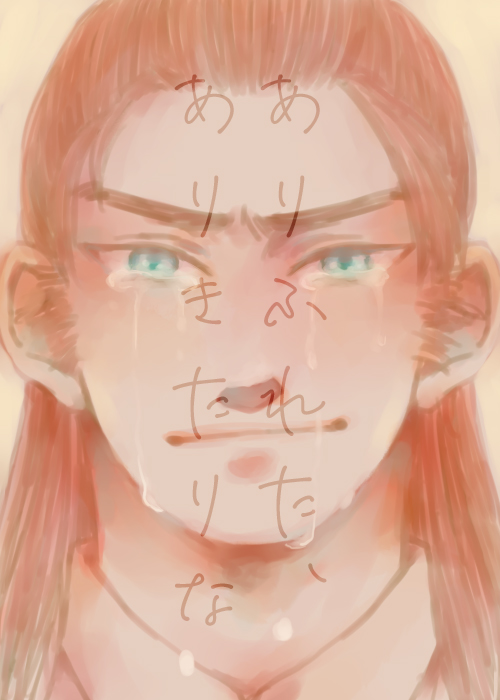

言い終えて于禁は孫権を見た。そして彼の表情が歪んでいくのを。眉間に皺が寄り、口許はわななき、小鼻が震え、碧い瞳が見開かれ、潤んでいくのを。

「先生はひどい」

孫権はそう声に出して、それからもう一度息を吸って、吐き出した。

「ひどい」

「…………孫権」

「な、なぜそんなに、ざっ、残酷なことが言えるのだっ」

ざ、の音と共に、孫権の両目からついに涙がぼたぼたとこぼれ落ちるのを于禁は見た。眦、頬、鼻頭から耳まですべてを真っ赤に染め、孫権は怒りとも悲しみともつかぬ表情で于禁を睨んだ。

「私はあなたを私の糧にしたいわけではないっ、あなたは私にとってただの教師ではないのだ、あなたは長くそのように過ごしてきて、たくさんのなかから言葉を選べて平気で口にできたかもしれぬ、でも私にはこれが初めてで、今はこれが精一杯なんだ!」

彼の拳がスラックスの脇できつく握り締められるのを見た。その手すら真っ赤になっているのを。

きらきらと輝く碧い瞳に見据えられ、于禁は今、ようやく思い出した。

己にとって眼前にいるこの若者が、どれほど特別に見えていたかを。

僅かに俯いた孫権がはあっと大きく息を吐き、そうしてまた息を吸う。

再び顔を上げて、孫権はぐいと手の甲で顔を拭った。どこもかしこも真っ赤にしながら、やはり彼は于禁を睨みつけていた。

「諦められない」

「え、」

「私はあなたを諦められない!」

大股に踏み出してきた孫権に柄にもなく于禁はたじろぎ、一歩退く。その勢いで迫ってきた孫権が胸に飛び込んでくるのに驚いて開いた口に、彼の唇がぶつかった。

「!」

間近にぼやけた彼の輝く瞳がある。南向きの窓から射し込んでくる夕暮れ前の光が跳ね返って、于禁の頬を照らしているような痛みがある。

数秒の後、孫権はぱっと離れ、二、三歩後退ると、また目許をぐいと拭った。そうして、于禁の名を呼んだ。

「于禁先生。また会おう」

浮かべられているのは赤い顔と震え声に不釣り合いの、堂々とした不敵な笑みだった。ぺこんと勢いよく下げられた頭のうえでまた赤い髪が揺れる。翻った彼が教室を出て行き足音が遠ざかり聞こえなくなるまで、于禁は呆然と立ち尽くしていた。

己の口の端に彼の涙痕が残っていることに気づいたのは、しばらく経ってからだった。

◇

于禁が鳳凰学院に復帰してから四年の月日が過ぎた。復帰直後の新学期のうちは古馴染みの教員仲間に対してすらぎこちなかった態度も、年が明けるころには互いの歩み寄りがあって異動前のように打ち解けることができた。元より于禁について問題視していなかった曹操や夏侯惇、夏侯淵らの学院重鎮の働きもあったが、もっとも彼について問題視していたのは一番に彼自身だったと言えたかもしれない。

陽虎学園への異動以前に最終学年として于禁が教えていた生徒のひとりだった張郃は、昨年新しく鳳凰学院の体育教諭として着任した。

「于禁先生と共に仕事ができるなんて、嬉しいですよ!」と、彼は、学生時代からそのようであった彼らしい親しみやすさで于禁を構うが、学院祭の催事に己を巻き込もうとするのは心からいただけない。どうにか拒否できたものの、人前で社交ダンスを披露するのになぜ己が目をつけられねばならぬのか――張郃に言わせれば身長差が然程ないので箔がつくかと、とのことだったが。結局彼は夏侯淵をパートナーとして当日のステージをほしいままにし、存分に舞いきって喝采を浴びていた。

伸びやかな若々しさを垣間見るとき、いつも思い出す顔がある。

記憶にこびり付いて拭えない悔恨がある。それは単に彼の心を傷つけて、涙をこぼさせてしまったことに対するものだ。別離そのものを悔いてはいない。“正しいことをした”と于禁は思っている。彼とのやり取りに於いて自分が選んできたものはすべて“間違っていない”選択肢だったはずだ。

だからこそ、彼との口付けをいつまで経っても過去のものにできない己が情けなくて仕方がない。

あれは確かに“間違った”行いだったはずなのに、目を逸らすことができないほど肥大した充足感と、足を滑らせて落ちてしまいそうな黒々とした穴がそこらじゅうに開いた虚無感が長く胸中に居坐っている。

時折目を向けては、ああ、と嘆息してしまうような苦い記憶。

(喜んでしまった愚かな自分を、今でも思い出せる)

じゅうぶん過ぎるほど時が経った。彼の周囲では日毎鮮やかで新しい出来事が起こってきたことだろう。多くのことに心を動かされてきたことだろう。そう願う。そうして、己と交わしてきたやり取りの数々を古き良き過去としてくれればと願っていたのに――

(違う、こんなものは、自己欺瞞だ)

于禁はあの日の夕暮れの教室に独り、取り残されている。走り去っていった彼を追えもせず、呼び止めることもできず。

「于禁」

はっと顔を上げると、職員室の入り口で夏侯惇が呼んでいる。すぐに立ち上がり彼の許へ向かうと、「先週、」と夏侯惇が言った。「通達したろう、教育実習生の件」

于禁は首肯する。鳳凰学院では明日より一名、例年通りに教育実習生の受け入れを予定している。当該学生の専門が社会科であったため、実習期間中の指導は于禁に任せられることになっていた。

「準備は怠りなく」

「ああ。お前のことだ、信頼している。それで、先ほどその学生が孟徳のところに挨拶に来たのだ。明日からの業務についての説明を兼ねていたのだが……あー……指導担当教諭にも一度挨拶をしたいと」

「……? はい」

彼らしからぬ歯切れの悪い物言いだったが于禁は頷いた。夏侯惇の思慮ある眼差しがどこか困惑した風情を醸し出しているのを于禁は訝る。

「何か問題が?」

「うむ……いや、俺が気にしすぎなだけか? はあ……」

ぼやくように嘆息と共に呟かれたその言葉に、于禁は思わず小さく笑みを漏らした。先ほど名前が出た曹操と間に何かがあったのかもしれない。気の置けない上司たち同士のやり取りを愛する于禁ではあるが、夏侯惇の懊悩の原因を探りたい気持ちも少なからずある。

何と声をかけようか言葉を探す于禁の視野で、夏侯惇は職員室の入り口外に目を向けた。くいと顎をしゃくり、その合図に合わせて影になっていた廊下から歩み出してくるものがある。

「于禁先生」

赤い髪と、碧い瞳がそこにあった。

于禁は瞠目し、ぽかんと小さく口を開けてしまった。

彼は――孫権は、いつか見た不敵な笑みに「してやったり」というような色を載せ、いつかよりもよほど大人びた面構えで于禁を見つめている。身にまとうスーツと赤いネクタイがその雰囲気をより助長しているのかもしれなかった。

「あー……孟徳が面白がったんだ。こいつが敵情視察だとのたまうのを」

「于禁先生の前で人聞きの悪いことを言わないでくれ。先生、明日から世話になる。不束者だがよろしく頼む」

「自分からそう言ったのだろうが。そういうことだ、于禁。苦労を掛けるが……」

「いいや先生、私はあなたの負担にならぬよう誠心誠意努めよう」

疲労交じりの夏侯惇の反駁を聞かないふりして身を乗り出してきた孫権が手を差し出す。戸惑いに反応が遅れた于禁の手を彼は固く握り返し、ぱっと離れた。

その熱を惜しんでしまった己を内心で恥じ、みじめな感情を押し込めて于禁はこくりとひとつ首肯する。

「……よろしく。疑問点、質問があらばどのような些事にも答える。不明なことを不明なままにすることのないよう心がけてくれ」

「わかった。早速で悪いのだがひとつ質問をいいだろうか」

人懐っこい笑みを浮かべた彼が一歩踏み出してくる。なんだろうか、と小首をかしげる于禁に、若者は問う。

「あなたにとって私は、どういう存在になれると思う?」

「…………!!!」

途端、ぶわりと真っ赤になった于禁の顔に、夏侯惇はぎょっとし、孫権は得意になって満面の笑みを浮かべた。

「な、おま、孫権……!」

「ははは! 今はまだ、だな。人目もある」

碧い目に流し見られた隻眼は怒りとも当惑ともつかぬ奇妙な面持ちで孫権と于禁とを交互に見遣るが、そうしている内に孫権は、一歩、二歩と後ずさりをする。

「それでは、今日のところは失礼する。お二人とも、また明日!」

「待っ……貴様、うちの于禁に何をした!?」

彼は夏侯惇の問いには答えず軽快に走り去ってしまった。呆気に取られる夏侯惇の隣で、于禁は頬の赤みがいつまでも取れずにいる。

「…………廊下は走るな、と言うに……」

遠ざかる赤い髪は明るく揺れている。ぽつりと廊下にこぼれ落ちた声はじわりと足許に拡がって、その表面に于禁の姿を反射させた。

影は頼りなく、己の姿はおぼろげで、しかし、そのことがひどく心地よい。降り続く雨に雲間から射す光が乱反射して、世界を明るく輝かせている。

明日、彼は再び己の前に立つだろう。

それがどれほど、待ち遠しかったか。