孫策の死から一月が過ぎようとしている。谷利にはわからないような儀礼で死者を弔う遺族、彼らの寝起きする邸宅を日がな一日警護するだけの日々を二十余日も数えたということだ。

この一か月間、孫権は将軍府――といっても今この府の首長は不在であるが――に出仕していない。将軍府に勤める他の役人が葬儀の際にどうするのかは見たことがあったから谷利にはこれが“そういうものだ”とはわかっているが、それと己の務めはまた別の話だ。お前にもしばし暇をやろう、と言われたが、無理に頼んで邸宅の警護を勤めさせてもらっている。弔問客がしょっちゅう来るから、そのたびに取り次ぎをしたり見送りをしたりで、将軍府に詰めていた頃よりも様々な顔に会う機会が増えた。

孫権とはほとんど言葉を交わしていない。弔問客を出迎え、門内に迎え入れる横顔を見ているだけだ。谷利の目には彼が日を追うごとにやつれていっているように見える。

谷利は彼を心配する気持ちと、ほとんど同じだけ、焦燥感を覚えている。――果たしていつまでこれが続いて、そして本当にこのままでいいのだろうか?

邸宅のある通りはとても静かだ。弔問客がなければ、谷利は今この場には己しかいないのかも知れないという心地になる。邸内もそれは同じだ。確かに中にいるはずの孫権の気配もぼやけて、感じ取ることはできない。

このまま、もし彼に一目も会えなかったら? どこかへ行ってしまったとしたら?

槍を握る谷利の手が一層固く拳を作る。――それだけは嫌だ。けれど、もしかしたら“そういうこと”が起きてしまうかも知れないのだ。

「…………」

茜空をぼんやり見つめながら、ほう、とため息を吐いたとき、背後の玄関の扉が小さな音を立てて開いた。振り返ると、齢十くらいの歳の頃の少年が、恐る恐るといったように扉の陰から谷利を見つめている。谷利は首をかしげたが、ふと思い当たるところがあり、コホンと咳払いをして彼に向き直った。

「ええと、警備に異常はありませんよ。どうぞご安心ください」

谷利が口を開くと少年は、肩を震わせて背筋を伸ばした。そうですか、と小さく返事をした少年は、何かを気にするように後ろを振り返り、ぱっと外に飛び出すと扉を閉めた。

「その……季佐様でいらっしゃいますね? 自分はあなた様の御兄君、孫仲謀様の側仕えを勤めております、谷利と申します」

近くに歩み寄ってくる彼に跪いて拱手をすれば、少年は驚いたように頷いた。

「御兄君からお話は伺っておりました。このたびは……お悔やみを申し上げます」

頭を下げると、少年がふるり、と首を振る気配がする。

少年は名を孫匡、字を季佐という、孫権の兄弟の末子である。父が劉表討伐に出兵する直前に生まれたのだ、と孫権は言っていた。二人の夫人と個性豊かな兄弟に囲まれて、心根のとても優しい少年に育ったんだよ、と自慢げに彼が語っていた通りの、控えめな印象を受ける少年である。

「あの……お疲れではありませんか」

ようやく孫匡はそんなことを言った。谷利が首を振ると、本当ですか、とどこか訝るような問いが返って来る。

「いつもいらっしゃるので、お休みになられてないのではと」

「ああ。いいえ、そんなことはありません」

谷利の他にも邸宅の警備を任されている兵士はいるが、ほとんど毎日足を運び、誰よりも長い時間玄関前に立っているのが谷利だっただけのことだ。夜には将軍府の兵舎に戻り、明日に不安を残しながらきちんと眠りに就いている。

……孫権はどうだろうか?

「――皆様方は、お休みになられておりますか?」

「はい、我々は大丈夫。……普段は兄上たちは家にはいらっしゃらないので、こんなことを言ってはいけないのですが……」

一緒にいられて、僕は嬉しかったです。孫匡は、少し申し訳なさそうな表情をしてそう言った。谷利はひとつ頷く。その気持ちは、谷利にもわかる。

孫匡が谷利の隣に並ぶのに倣い、谷利も通りに向き直る。心ここにあらずといったふうに前を見つめている孫匡に、谷利は小さな声で話しかけた。

「あの、浅学で申し訳ないのですが……皆様方の葬儀というのは、どれくらい続けるものなのでしょうか」

「え? えっと、三年ですよね」

さ、と谷利の口が叫んだ。

「三年もですか!?」

「え? あの……僕は、丁憂に於いては三年と教わりました。あれ、二年だったかな……。大兄上は僕たちにとって父上のような方でしたので……そうなのではないでしょうか」

孫匡が、惑乱する谷利を見て困ったように眉を下げる。三年、谷利の脳裏にはその単語だけがこだましていた。

小さな少年は、大きな青年のひどく動揺している様子に、慌てて言い募った。

「あの、あの、でも、慣習です。近頃は三年も休暇を取らない人の方が多いくらいだと思います。いや、僕にはわからないけど……多分。だって……」

長すぎますよね、と孫匡は困ったように笑う。肩を落とした谷利も、さすがにそれには同意した。

「前に読んだ本にもそんなふうなことが書いてありました。なので、あの……気を落とされないでください」

「……申し訳ありません。一晩騒いで酒を飲むだけの葬儀しか知らなかったもので」

孫匡の言葉を受けて谷利は一層がっかりしてしまった。己よりもうんと年下の少年に気まで遣わせて、なんという様だろう。見下ろせば、孫匡は心配そうに谷利を見つめている。その前に膝をつき頭を下げれば、わあ、と孫匡は飛び退いた。

「お、おやめください。な、なんで? え、え、えっと……」

おろおろ狼狽える孫匡に、谷利の中にまた情けなさがこみ上げてきたとき、視界の隅で玄関の扉がそっと開いた。

「匡、こんなところで何をしている」

孫匡が声のする方を振り返り、谷利がぱっと顔を上げると、そこに立っていたのは孫儼だった。面に憔悴の色を浮かべて、二人の様子を訝っている。谷利は慌てて立ち上がり拱手をした。何をしているんだ、と小さく呟いた彼は、すぐに孫匡へ目線を移す。

「中へ戻りなさい。もう暗くなる」

「は、はい」

「谷利、お前も今日は仕舞いだ」

頷き返すと、孫儼は孫匡の手を引いて邸内に戻って行ってしまった。扉が閉まる寸前、孫匡がちらりと振り返って谷利を見た。

ぱたりと音を立てて閉ざされた扉を見つめ、谷利はふとため息をつく。

――一月だってこんなに長いのに、三年だろうが二年だろうが長すぎるというものだ。

翌日も孫匡は同じような時間にこっそりと邸宅から出てきた。谷利の顔を見てぱっと笑顔になった彼は子供の大股で駆け寄って来ると、こんにちは、とぺこりと頭を下げる。

「こんにちは。こんな時間に外に出てよろしいのですか?」

「皆、僕の方を気にしていないので構いません。それよりあの……昨日仰っていた、一晩騒いで酒を飲む葬儀のことを教えてほしいのです」

谷利は目を丸くする。確かにそんなことをぼやいたが、この少年が気に掛けるとは思っていなかった。

谷利が屯での葬儀について――さすがに山越のことは伏せたが――説明すると、孫匡はあからさまにびっくりして何度も頷いている。神さまに頭から食われるくだりでは瞳にうっすら涙をにじませて、そんな、と呟いていた。

「そんな葬儀があるだなんて、知りませんでした。谷どのは呉の生まれですか?」

「違います。自分はええと……丹楊郡の宣城県で、あ、いや、宣城の近くの寒村で」

適当にでっち上げる谷利にも、そうですか、と孫匡は素直にひとつ首肯して、それからふと視線を中空に彷徨わせた。

「虎の神さまは、乱暴だったりはしないのですか?」

「神さまの振る舞いを乱暴というのは違いますよ」

谷利が言うと孫匡は、僕には虎に怖い印象があるので、とごまかすような早口で言う。谷利は相槌を打ち、それは怖いですよ、と言った。

「でもそれは自分たちが弱いからです。ええと、自分たちは齢十四になると――」

「匡!」

昨日とは違い、勢いよく玄関の扉が開かれる。大股で歩いてきた孫儼が、孫匡の肩を強く掴んだ。

「またお前はこんなところで」

「申し訳ありません、兄上。でも僕、今は戻りません」

孫匡はいささか雑な仕草で孫儼の手を振り払うと、谷利の服の袖口をぎゅっと掴んだ。

「谷どの。皆様方が十四になると、何が行われるのですか? 教えてください」

匡、お前、と孫儼が声を荒げるが、孫匡は眉を寄せたまま谷利を見上げている。挟まれた谷利は右顧左眄するばかりだ。孫儼が目を剥いて谷利を睨みつけている。

「し、叔弼様……」

谷利が孫儼を呼べば、孫匡が急かすように谷利の服の袖を強く引っ張った。

「谷どの。坐りましょう、さあ」

孫匡にぐいぐい引かれ、ついに玄関先に腰を下ろしてしまった谷利の傍に、少年も寄り添うように坐り込む。孫匡は兄に向かって、兄上はお戻りください、とつんとすげなく返した。孫儼は肩を怒らせ強い声で弟の名をもう一度呼んだが、弟は谷利の傍にくっついたまま離れない。

谷利は、最初に覚えた孫匡の印象からはかけ離れている強情さに戸惑うばかりだ。対して孫儼も、常ならばここで無理にでも弟の腕を引いて邸内に戻っていきそうなものだが、今はそれがない。難しい顔をして二人をねめつけている――それどころかしばらく突っ立っていた彼は観念したように、孫匡から少し離れたところへ腰を下ろした。

「谷どの」

「え、ああ、ええと……」

動揺を禁じ得ないながらも、谷利は孫匡に請われて屯の成人の儀の話をした。

まず仲間の中で特に弓が上手い郭博と潘卓が虎に矢を射掛け気を逸らし、十分に引きつけたところで茂みに隠れていた秦平、黄寧、そして谷利の三人が斬りかかる。とりわけ谷利は足を斬りつけ、虎を動けなくすることに努めた。仲間の剣に巻き込まれないように注意しながら虎に攻撃を加えるのは骨が折れた。しかし、秦平が虎の首に入れた一撃が致命傷となり、ついに虎は地面に倒れ伏した。引率の大人が絶命を確認して、成人の儀は仕舞いとなる。毛皮は防寒具として屯内で共用し、骨は墓に使用され、牙は魔除けの御守として成人した者たちに渡される。

「実は、自分はそれをどこかでなくしてしまったようなのです」

谷利は小さく笑う。気がついたときには、首に下げていたはずのそれは見当たらなかった。適当に縒った紐だったから、簡単に解けてしまったのかもしれない。そのことを気にした黄寧は常から自分の御守をやると訴えてくれていたがさすがに断った。

「では今はお守りはお持ちでないのですか」

「そうですね。必要があるとも……思わなくなりましたし」

宣城で孫権に出会ってからはその気が一層強まった。むしろ己が彼の守りであるのだから、と。

孫匡は何度も頷き、面白い話をありがとうございます、と笑った。

「……もういいか」

機を見計らったように孫儼が口を挟んでくる。はい、と返事をした孫匡はぴょんと跳ねるように立ち上がり、谷利の手を取ると彼の腕を引いて立たせるようにした。戸惑いながら起き上がれば、嬉しそうに彼は笑う。そのまま二人は谷利に別れの挨拶をして、連れ立って邸内に戻って行った。

奇妙なのは孫儼の態度だ。いつも居丈高に振る舞い気の強い物言いをする彼が、あんな風に神妙な様子なのには覚えがない。

谷利は玄関先から見えない邸内を振り仰ぐように顔を上げた。東の空から覆い被さるような宵闇が、遥か上空から邸宅へとその幕を下ろし始めている。この中に人がいてはいけない気がして、谷利は孫権のことを思う。彼は今、どうしているだろうか。声をかけてやれないことが、谷利にも心細く感じられた。

次の日、兵舎から孫策邸に向かおうとする谷利に遠くから声をかけてくる者があった。振り返れば、徐元が勢いよく走ってくるのが見える。

「今日は、俺も一緒に警護です!」

「ええと……今日は、陳義英どのでは?」

「無理言って変わってもらっちゃいました」

小首をかしげて徐元は笑う。しばらく孫儼の顔を見ていないから寂しいのだ、と素直に言える友人がいれば――もし今日も彼が外へ出てきてくれるなら――孫儼も少しは以前の調子を取り戻すだろう。

普段は申の正刻には帰ってしまう同僚の兵士たちだが、徐元は、谷利どのが帰られるまで俺もいます、と同じように玄関脇に立ったままである。果たして――今日も孫匡は同じような夕刻に邸宅から出てきた。そして程なく、昨日よりも間を置かず孫儼も出てきた。今日は静かに、まるでそうすることが当然であるかのように。彼は谷利と共に警護の任に当たっている徐元を見ると、目を見開いて、それから少しだけ視線を落とした。

「あれ? 叔弼様! うそだ、本当に会えるなんて」

徐元は驚いたように声を弾ませ、それから孫儼に歩み寄った。

「出てきても大丈夫なんですか?」

「ああ、……いや、いいんだ」

奥歯に物が挟まったような言い方をする孫儼にも、徐元は一言、そうですか、とだけ言って笑顔で頷いた。

その様子を見ていた谷利がふと傍に気配を感じて見下ろすと、孫匡が己の傍に寄り添いながら困惑したような表情で徐元を見つめている。かがみ込み、どうかされましたか、と谷利が尋ねると、孫匡は急いで谷利の手をぐいっと掴み、その手のひらに何かを握らせた。

「あ、あの……僕、あなたのためだけにしか作ってこなかったので。な、内緒です」

小さな声で孫匡が言う。谷利の手の中には、二寸もないような小さな丸い玉が赤い組紐に括りつけられてできた腕飾りが転がっている。

「これは、どうなさったのですか?」

「えっと……前に姉上にいただいた首飾りを……ほぐして作ったんです。どうか持っていてください」

「……自分がいただいてもよろしいのですか?」

孫匡は頷く。ならば、と谷利は組紐を手首に固く結びつけ、孫匡にそれを見せた。彼はとても嬉しそうに笑った。

「谷利どの、季佐様と仲良くなられたんですか?」

二人の様子に気づいた徐元に明るく尋ねられ、彼を振り返った孫匡は大げさに頷いた。彼は得意げに、谷利から様々な話を聞かせてもらっていたことを語る。よかったですね、と笑う徐元に、彼は胸を張って、はい、と返事をした。

「げ、……元。それに、谷利」

――不意に、孫儼が二人に呼びかけた。彼らが揃って孫儼を見遣ると、彼は耳を真っ赤にして、相談があるんだ、と口にした。

「そ、相談……ですか?」

徐元が不安そうな声で繰り返す。大きく頷いた孫儼は、彼らの腕を強く引くとその場にかがみ込ませた。僕も、と孫匡もまたその輪の中に潜り込んで来る。

「祐と翊なら、どちらがいいと思う」

「え?」

谷利は思わず疑問の声を上げた。彼には、孫儼の質問の意味がまったくわからない。彼は谷利の返答に苛立たしげに眉根を寄せた――ああ、よく見る顔だ、と谷利は場違いにも思う。

「名を……変えようと思う。儼は、いかめし過ぎる」

「え? 名前? 変えられるのですか?」

谷利には予想だにしない言葉だった。徐元はというと残念そうな顔をして、そんなあ、と喚いている。

「儼ってかっこいいのに」

「かっこいいは、もういいんだ。私は……私だって、私に任せられたことくらいできるようにならねば」

そう言った横顔をじっと見つめていた徐元は、やがて大きく頷いた。

「それじゃあ、一所懸命考えましょう! 谷利どのはどう思われます?」

両手の拳を握りしめて気合を入れた徐元に話を振られ、谷利はうろたえた。孫権について時々勉強をさせてもらっているとはいえ、谷利はまだ漢字について明るくない。そのように告げると、立ち上がった孫儼が玄関先から大きめの石を拾い上げてきて、地面に何やら文字を書き出した。

「こっちが、祐。それでこっちが、翊」

「扶や輔などもどうでしょう?」

「……輔は私の従兄の名だ」

意見に釘を刺されて、あちゃあ、と徐元は頭を掻く。谷利は地面に書かれた文字を見ながら、これはどれも同じ意味なのですか、と問うた。

「今、徐元どのが仰られた言葉なども?」

「そうだ。……どれも、たすけるという意味だ」

たすける。谷利は孫儼を見上げた。チラリと谷利を見下ろした彼は極めて遺憾だと言うように目を細めた。

「何だ」

「いや、なんでも、ないです」

ぱっと目を逸らして谷利は改めて地面の文字に視線を戻す。意味を聞けば、谷利の目にはひとつの文字が特別気にかかった。

「この、翊という字はわかります。立に羽」

「ああ、翊、いいですよね」

徐元が、我が意を得たりと大きな声で谷利に同意した。

「叔弼様、翊はきれいでとてもいいですよ。ぴったりだと思います!」

満面の笑みの徐元に孫儼はひとつ頷いて、じっと黙っていた孫匡に目を向けた。

「匡は? どう思うだろうか」

「え? 僕?」

ぱっと顔を上げて孫儼を見た孫匡は、それから徐元と谷利を交互に見遣る。大人たちの視線を受けてどぎまぎする彼は、すぐに俯いてしまった。

「あの……いいと思います。でも、僕も……儼という名はかっこよくて好きでした」

「そうか」

孫儼は孫匡の頭をそっと撫ぜた。

「そう言ってもらえて嬉しいよ、匡も、元も。儼も喜んでいることだろうと思う」

足で地面を均して文字を消しながら、孫儼はどこか嬉しそうにそう言葉を紡ぐ。そうして顔を上げて空を見た彼は、もう時間だ、と皆に呼びかけるように言った。

「明日から私は、孫翊になる。どうか承知しておいてくれ」

三人は一様に頷いた。

孫儼――孫翊はしゃがみ込んでいた孫匡を立たせると、その背を優しく押して邸内に戻るよう促す。辞去しようとする彼らを呼び止めたのは徐元だった。

「あのう、叔弼様。お願いがあります」

振り返り首をかしげる孫翊に歩み寄ると、徐元は、俺の字も考えてください、と言った。

「本当は討逆様がくださると約束してくださったのですが、その……」

彼が言い淀んだことで孫翊は頷き、しかし眉をひそめて首を振る。お母君にいただけばいい、と孫翊は返したが、徐元はそれでは嫌だ、と言う。

「だって母上ってば近所で見かけた犬に名前を付けたと言っていぬと呼ぶような人なんです。俺は徐元、字を伯元だなんて名乗りたくないです」

「……フ、はは、相変わらず面白いご母堂だな」

思わず吹き出す孫翊に、笑い事じゃないですよ、と徐元は肩を怒らせた。ひとしきり笑った孫翊は、わかった、と徐元の肩を軽く叩いた。

「考えてみる。――どんな字でも文句は言うなよ」

「叔弼様の考える名ならどれもかっこいいですよ」

徐元が返した言葉に鼻で笑い返した孫翊は彼の肩を拳で小突くと、軽く手を振って弟と共に邸内に戻って行った。

閉ざされた扉をしばらく見つめていた徐元だったが、やがてくすぐったそうな笑みを面に浮かべて、それから谷利をチラリと見た。

「へへへっ、今日はもう仕舞いですよね? 戻りましょう」

帰路、心なしか徐元の足取りは軽やかだ。暗闇に溶ける彼の歩く影もどこか踊っているようにすら見える。

「明日からは俺たちの隊、鄱陽まで行軍演習がてら遠征なんです。呂中郎将の軍と入れ違いで。帰って来たら……将軍府も賑やかになってるといいなあ」

その言葉に谷利も同意を示す。

孫策の死を受けて、将軍府に勤めている官吏は文武を問わず皆喪に服し、その後は長史である張昭から通常の職務の励行を命じる通達が出されたものの、府内は全く静まり返っている。しかし、そんな中にも戸惑いはある。中原では曹操と袁紹という二大勢力が正に今戦争状態にあり、四月には白馬県、延津県に於いて大きな戦闘があったとの報告がもたらされている。また江南地域に於いては、前年の孫策軍と黄祖軍の衝突による疲弊のために群雄同士の戦争の気配はないにしろ、各地に点在する不服従民がいつまた叛乱を起こさないとも限らない。更に懸念すべきは――

「……皆、不安がってますし……」

徐元は努めて柔らかい表現を使って、将軍府内に留まらず江東地域全体に凝る懸案を口にした。孫権が孫策の後事を託されたということは、張昭たちの口を通じて広く皆が知るところとなっていた。しかし、多くの者が――それは将軍府に勤める官吏から部将、地方官やその副官、或いは士大夫や民衆、孫策の起こした一連の戦役に於いて帰順した地域の人々に至るまで――孫権に対して疑念を抱いている。曰く、彼は確かに忠誠を誓うに値し、己の安寧を約束する力を持つ人物であるか? と。

その答えを持つ者は、未だ閉ざされた扉の向こうから姿を見せない。

「――遠征任務、がんばってください。仲謀様なら大丈夫。叔弼様だっていらっしゃるのですから」

谷利がそう言うと、徐元は目をぱちくりと瞬いて、それから破顔一笑した。

「ですよね!」

◇

翌朝、卯の初刻。湖沼に囲まれた呉の城は朝もやにけぶっている。

同僚の体調不良のために一人勤務地である孫策邸前に出仕するため歩いていた谷利は、その白い世界の中にぽつりと立つ人影を見つけて、目を見張った。

孫策邸の玄関先に、孫権がいる。

「ち、仲謀様!!」

血相を変えて駆け寄ってくる護衛を見て、孫権が力なく笑う。

「久しぶりだな、利。息災なようで何よりだ」

「い、いつからこちらに……!」

少し前だよ、という孫権の答えはどうにも信用ならなくて、谷利は手を組んで跪き、どうか中へお戻りください、と懇願するような気持ちで言った。

「儼に……いや、翊と匡に聞いたのだ。このところお前と話していたと。この時間なら、人もいないだろうから……」

孫権は跪く谷利の前にしゃがみ込み、少し話そう、と笑った。

さながら一月前、孫策が今わの際にあったときのように、二人は玄関先に並んで縮こまっている。

「この一月……ずっと印綬など受け取らなければよかったと考えていた。そうすればきっと……翊や、或いは張公や子衡どの、そうだ、公瑾どのが討逆様の事業を継いで、皆を立派に率いてくださる」

孫権の横顔を見ながら、谷利は眉を下げた。

「……それで、あなた様はどうするのです?」

「さあ……このまま昏い男でいたなら、きっと相応の報いを受けることができるだろうな」

何を想定しているのだろうか、眉根を寄せた彼は自嘲気味に笑みを浮かべた。

「それは私がさせません」

「……お前がそうやって強がっても、どうにもならないこともある」

いよいよ尻をついて腰を下ろした孫権は、抱えた膝に顎を乗せて、もやがかった通りを西から東へ眺める。谷利もそれに倣い、ぼんやりと通りを見つめた。

「…………、……例えば」

しばらく黙った孫権が、ぽつりと口を開いた。

「例えば、私が、このままどこか知らないところへ行こうと言ったなら、……お前はどうする?」

「どこまでもお供いたします。きっと、道中も、辿り着いた先も安全とは言えないでしょうから」

谷利の即答を受けた孫権は小さく笑って膝に顔をうずめ、か細い声で、すまない、と言った。

「……何が“すまない”ですか?」

「……きっと……お前なら、そうやって答えてくれるだろうなと思ったんだ……」

その言葉を最後に、玄関先に沈黙が下りた。程なく、顔を伏せたままの孫権の肩がかすかに震えていることに谷利は気づく。――彼は、泣いていた。

「…………う、……うああ……」

谷利はその肩に手を回して、体を寄せた。心もとなく震える肩に額をつければ、それでも人の体のぬくもりが感じられて、胸が苦しくなる。

泣かないでほしいのに、泣くなとは谷利には言えなかった。

しばらく二人はそうしていた。やがてしゃくり上げる孫権が、ありがとう、と小さな声で言うのに合わせて顔を上げたとき、谷利は孫策邸前の通りの西の方に人影を見つけた。

「…………張公」

「……え?」

谷利の小さな声に反応した孫権が顔を上げ、彼の視線の先に己も目を向けると、そこには見慣れた重臣の姿があった。彼はあろうことか、孫権の愛馬――青の手綱を引いて、ゆっくりと歩いてくる。

「何をなさっておるのですか、仲謀様」

張昭は、坐り込む二人の目の前まで来ると、彼らを見下ろしてそう言った。

「牢屋の次は玄関先ですか。あなた様はどうしてそう、ご自身のお立場を自覚なさらないのだ。討逆様の比ではない」

「わ、私は……」

「大体にして」

孫権が何事か言い募ろうとしたのを遮って、張昭は話を重ねた。

「討逆様があなた様に後継としてその事業を託されたのは、このように哭してばかりで悲しみに溺れてほしいなどという意味では決してありません。この一月、将軍府に一度でも出仕した者であれば、今あなた様が、そしてこの江東の地がどのような状況に置かれているのかすぐに察せられるはず」

そう言うと張昭はチラリと谷利を見遣った。思わず頷き返すと、張昭は空いている手で己の顎鬚を撫ぜ、左様、と続ける。

「さあ仲謀様、もう立って、その涙を拭いて着替えられませ。愚昧な山犬や狼が跋扈してしまう前に、あなた様の光を江東の隅々にまで渡らせねばなりません」

張昭が差し伸べる手を孫権は信じられないような表情で見つめた。さあ、と急かすように張昭がその手を示したとき、孫権は、翊のことは、と彼に問いかけた。張昭が訝るように半眼になる。

「あなたは、我が弟、翊……いや、儼こそ討逆様の後継に相応しいとそう仰ったはず」

「――何かと思えば、そのことですか」

どこか呆れたような口調の張昭に、孫権はむっと唇を尖らせた。

「あなたは寄る辺ない私を見てお笑いになるおつもりなのですか!」

「私と討逆様の意見が違ったとすれば、過ちは常に私の方にあります。何より、叔弼様自身があなた様を助け、盛り立てることを望んでいるではありませんか」

翊とは、そういう意味のはずです。張昭に言われて、孫権は返す言葉もなくその顔を見つめるばかりだ。痺れを切らしたのか彼はぐいっと孫権の手を引いて無理やり立たせると、青の鞍に取り付けていた荷物を引っ張って脇に抱え、失礼、と言いながら孫権を連れて邸内に入って行く。

「谷利」

と、その一連の様子を呆気に取られて眺めていた谷利にも声がかかって、谷利は思わず直立不動の姿勢を取った。

「お前のそのみすぼらしい着物も着替えよ。よれよれではないか、全く……ほれ、青の鞍にもうひとつ包みがついているだろう」

それだけ言い置いて玄関の扉は閉じられてしまった。しばらく唖然としていた谷利だったが、やがて青に向き直りそのたてがみをそっと撫ぜると、鞍に付いている張昭が示した包みを抱えて玄関脇の柱の傍に隠れた。

「――君は一体何をしているんだ?」

笑い混じりの声が谷利の耳に届く。その声のする方を振り向けば、周瑜が微笑みを浮かべて立っていた。彼の後ろには心底不可解だというような表情をした呂範もいる。

谷利は慌てて腰紐を結ぶと、跪いて拱手した。

「主君の邸宅の玄関先で召し替えとは面白い」

「いえ、あの、中に入ってはいけないと思いまして、張公に言われて、その」

言い訳をしようにもうまい言葉が出てこない谷利に周瑜は哄笑し、玄関先で居たたまれなさそうに佇んでいる青の傍に寄った。

「そうだね、青だ。仲謀どのは中に?」

「はい、張公に連れられて――取り次ぎをいたします」

谷利が立ち上がると、呂範がそれを制した。

「我々は自分で行くから、お前は衣服を整えてしまえ。襟がよれているではないか……真新しい服をそんな風に着てやるんじゃない」

言われた谷利が見下ろせば、確かに袷がちぐはぐになっている。うわあ、と思わず悲鳴を上げると、やはり周瑜は肩を揺らして楽しそうに笑った。

「では、行きましょうか。呂中郎将――」

青のたてがみを一撫でした周瑜がそう言って玄関を振り向いたとき、その扉が思い切りよく開けられた。目を丸くした周瑜の視界に、背筋をピンと伸ばした張昭、そして殊勝な様子で肩を竦ませてその後ろに続く孫権が映る。驚いたように片眉を上げた張昭が二人に声をかけた。

「おや、周公瑾どの、呂子衡どの。お戻りになりましたか」

「はい、ようやっと……お久しぶりです、仲謀どの」

周瑜と呂範の姿を見た孫権は、また眉根を寄せて泣きそうな表情になった。

「――こたびの訃報、残念でなりません。お悔やみを……申し上げます」

左手に作った拳を右手のひらで包む二人に、孫権は小さく頷いて返礼する。孫権は張昭に確認を取り、二人を邸内に促した。残された張昭と谷利はしばらくお互いに黙っていたが、ふと張昭は谷利を見遣ると、嬉しそうに目を細めた。

「立派に見えるぞ。仲謀様の護衛に相応しい」

「あ、ありがとうございます。この着物は、あの……いただいてもよろしいのですか?」

無論だ、と張昭は頷く。

「お前のためにしつらえていたのだからな。あまり無茶をしてどこかにひっかけたり破いたりするでないぞ」

「わ、わかりました!」

大きく頷いた谷利は、視界の隅でくしゃみをした青に目を向けた。

「あの、青まで引いてきて、これからどちらに向かわれるのですか?」

「呉の城内と軍陣の巡察だ」

張昭がはっきりとした口調で言ったそのとき玄関の扉が再び開かれ、それは面白そうですね、と事を終えた周瑜がにこやかに歩み出てきた。

「それでしたら少々お待ちください。わざわざ府に戻るのも手間でしょう、我々の軍勢を向こうに待機させているのです。あまり大勢でぞろぞろ歩いても迷惑でしょうから……各々百騎程度でしょうか、呂子衡どの?」

「うむ。私が呼びに行ってくるよ、しばしお待ちを」

周瑜は後ろに続く呂範に声をかける。すぐにその意図を理解した彼は、手を振って通りを東に歩み出そうとした。呼びに――その言葉を聞いて、谷利はすぐさま呂範を引き止めた。

「わ、私が行きます! 皆様方はこちらでお待ちを――」

「構わん。お前が行っても皆の得心がいかぬであろうし……おい、まだ襟が整っていないじゃないか。何をしていたんだお前は」

彼に指摘され谷利はまたしても慌ててしまう。そのとき不意に背後から、こっちを向いてごらん、と呼びかけられ振り返れば、孫権が笑いながら谷利の襟元に手を伸ばした。

「……ほら、これでよし。立派だぞ、利よ」

優しく襟を整え、仕上げに両肩を軽く叩いて笑う孫権を谷利はじっと見つめる。その視線に気づいた彼は苦笑して、張公に怒られたよ、と言った。

「なあ、利――不思議なことに、今この時点では私にしかできないのだそうだ。これから先はどうなるかわからないし、本当にそれが私にできることなのかもわからぬが……」

谷利は首肯する。

「やれるだけ、やってみる。傍にいてくれるか」

「はい。もちろんです」

跪き、拱手する谷利に孫権は頷き返す。そうして彼は顔を上げ、東の方を見た。

整然と地面を踏みしめ歩いてくる軍靴の音。朝もやはとうに晴れ、通りを埋め尽くすように周・呂両軍の精鋭併せて二百人、そして騎馬二十騎が一寸の乱れもなく通りに立ち並ぶ。

先ほどまでの威勢はどこへやら、その調和を目の当たりにして開いた口がふさがらず、目を丸くするばかりの孫権の前に、周瑜と呂範が立った。

「孫仲謀様。亡き討逆様の後継となられるあなた様の雄飛の一助となることを心より嬉しく思います」

「我ら臣下の一人一人をその羽翼として、美しく翕如たる様、昏迷の世に示されませ」

二人は同時に跪き、拱手して首を垂れた。二人の後ろに控える兵士たちもそれに倣い、一糸乱れぬ動きで孫権に向けて礼を示す。おののいたように一歩足を下げた孫権は張昭に小声で、仲謀様、とたしなめられ背筋を伸ばした。

「あ……」

その様子を見渡した孫権は、ごくりと息を呑む。

「よろしく、お願い、します」

恐る恐る頭を下げた彼の様子に、張昭は深いため息を吐いて苦笑し、周瑜と呂範は思わずいとおしげな笑みをこぼした。

◇

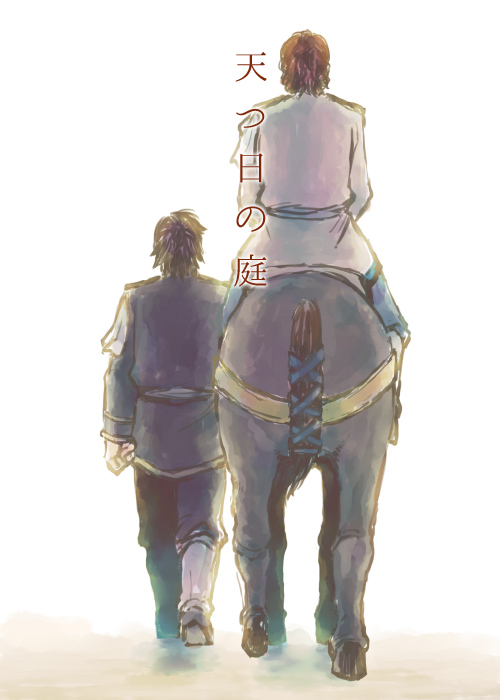

初めて谷利が呉に来たときも、彼は孫権の馬の隣に並んで歩いていた。しかし今、活気ある人々、賑やかな街並みに委縮し心もとなく思っていたあの日とは全く違う感情が谷利の中に根を張っている。孫策の死後、悲嘆と動揺とをそこかしこにのさばらせた城内を巡りながら、彼は背筋を伸ばして堂々と歩いている。むしろ馬上の孫権こそ、あの日の自信や余裕をどこかに落としてきたように頼りなさそうな気配をまとっていた。後ろを行く張昭や周瑜、呂範と彼らの軍勢の気を受けてどうにか背を丸めずにいられるような、そんな風情だ。

今はそれでも構わないのだ。一晩酒を飲んで騒いで盛り上がろうが、三年の喪に服して悲憤のどん底まで落ち込もうが、どうしたってそれを辞めねばならないときが必ず来る。

「……怖いな、利よ」

馬上から小さな声が降ってきた。

「今までは誰も私のことなど気にしていなかったのに……皆の目が私を見定めようとしている」

「……胸を張ればよいと思います。私が初めて呉に来たとき、横を行くあなた様はそうしておりましたよ」

はは、と孫権はおかしそうに笑う。

「そう、だったっけ……。何も考えていなかった頃はできたことが、今はすごく難しいよ」

谷利は、はい、とだけ返事をした。

気分が高揚してなかなか寝付くことができなかったその翌日、一月ぶりに訪れた政庁で、評定の間を使うことに気後れした孫権が一月前の普段のように自身の執務室に入ろうとしたとき、一人の官吏が忙しなく走り寄って来て、その横に膝をついた。――曰く、討虜将軍に会いたいという青年が将軍府を訪れているという。

孫権は、隣にいる谷利と目を見合わせて首をかしげた。

「その者の名は?」

「それが……本人に直接会って名乗るからと」

帰らせますか、と言う官吏に、ふむ、と眉を寄せた孫権だったが、すぐに踵を返して将軍府の玄関へ向かった。

「いや、会おう。教えてくれてありがとう」

「よろしいのですか?」

構わないさ、と事もなげに孫権は笑う。

二人が小門に着くと、衛士に向かって肩を怒らせ、早く仲謀様に会わせろ、と激しく詰めている一人の青年がいる。彼は玄関から出てくる孫権に気がつくと、それまでの憤慨していた様子から一変して驚きの表情を浮かべた。

「ああ! 私の方から伺ったのに、わざわざお出でくださるなんて」

「私に会いたいというのはあなたですか?」

そうです、と青年は翻って孫権の前に跪き、拱手すると深々と首を垂れた。

「私は朱桓、字を休穆と申します。呉の生まれです! 孫仲謀様の側勤めをさせていただきたく馳せ参じました!」

「へっ?」

思いも掛けない言葉を放たれ、孫権は間抜けな声を上げた。

「どうぞ臣をお傍に置いてくださいませ!」

もはや地面に平伏しそうなほどの勢いである。気圧されてすっかり逃げ腰の孫権を後ろから押しながら谷利は、青年の姿が以前の自分とどうにも重なるような気がして、覚えず彼をまじまじと見つめてしまっていた。